Принцип интерактивности при обучении с применением дот заключается в том что

Обновлено: 28.06.2024

- Принцип приоритетности педагогического подхода при проектировании образовательного процесса в СДО.

Суть названного принципа состоит в том, что проектирование СДО необходимо начинать с разработки теоретических концепций, создания дидактических моделей тех явлений, которые предполагается реализовать. Опыт компьютеризации позволяет утверждать, что когда приоритетной является педагогическая сторона, система получается более эффективной. - Принцип педагогической целесообразности применения новых информационных технологий.

Он требует педагогической оценки эффективности каждого шага проектирования и создания СДО. Поэтому на первый план необходимо ставить не внедрение техники, а соответствующее содержательное наполнение учебных курсов и образовательных услуг. - Принцип выбора содержания образования.

Содержание учебных курсов и дисциплин системы дистанционного образования должно соответствовать нормативным требованиям (государственного образовательного стандарта). - Принцип обеспечения безопасности информации, циркулирующей в СДО.

Необходимо предусматривать при необходимости организационные и технические способы безопасного и конфиденциального хранения, передачи и использования нужных сведений, обеспечения ее безопасности при хранении, передачи и использовании. - Принцип стартового уровня образования.

Эффективное обучение в СДО требует определенного набора знаний, умений, навыков. Например, для продуктивного обучения кандидат на учебу должен быть знаком с научными основами самостоятельного учебного труда, обладать определенными навыками обращения с компьютером и др. - Принцип соответствия технологий обучения.

Технологии обучения должны быть адекватны моделям дистанционного образования. Так, в традиционных дисциплинарных моделях обучения в качестве организационных форм обучения (видов занятий) используются лекции, семинарские и практические занятия, имитационные или деловые игры, лабораторные занятия, самостоятельная работа, производственная практика, курсовые и дипломные работы, контроль усвоения знаний. В процессе становления СДО могут появиться новые модели, которые в случае необходимости должны быть включены в нее. Примером таких новых моделей могут служить объектноориентированные или проектно-информационные модели. В числе организационных форм обучения в этих моделях могут использоваться компьютерные конференции, телеконференции, информационные сеансы, телеконсультации, проектные работы и пр. - Принцип мобильности обучения.

Он заключается в создании информационных сетей, баз и банков знаний и данных для дистанционного образования, позволяющих обучающемуся корректировать или дополнять свою образовательную программу в необходимом направлении. При этом требуется сохранение информационного инвариантного образования, обеспечивающего возможность перехода к другим направлениям образования. - Принцип неантогонистичности дистанционного образования существующим формам образования.

Проектируемая СДО сможет дать необходимый социальный и экономический эффект при условии, если создаваемые и внедряемые информационные технологии станут не инородным элементом в традиционной системе профессионального образования, а будут естественным образом интегрированы в него.

Гибкость.

Обучающиеся, в основном, не посещают регулярных занятий в виде лекций, семинаров. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса, дисциплины и получения необходимых знаний по выбранной специальности.

Модульность.

В основу программ дистанционного образования закладывается модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают целостное представление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.

Параллельность.

Обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной деятельности с учебой, т.е. "без отрыва от производства".

Дальнодействие.

Расстояние от места нахождения обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного процесса.

Асинхронность.

Подразумевается тот факт, что в процессе обучения обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию обучения и учения независимо во времени, т.е. по удобному для каждого расписанию и в удобном темпе.

Охват.

Эту особенность иногда называют "массовостью". Количество обучающихся в СДО не является критичным параметром. Они имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, базам данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем через сети связи или с помощью других средств информационных технологий.

Рентабельность.

Под этой особенностью подразумевается экономическая эффективность дистанционного образования. Средняя оценка зарубежных и отечественных образовательных СДО показывает, что они обходятся приблизительно на 10-50% дешевле, в основном за счет более эффективного использования существующих учебных площадей и технических средств информационных технологий, а также представления более концентрированного и унифицированного содержания учебных материалов и ориентированности технологий СДО на большое количество обучающихся и других факторов.

Новые информационные технологии.

В СДО используются, преимущественно, новые информационные технологии (компьютеры, аудио-видеотехника, системы и средства телекоммуникаций и др.).

-

В образовательном процессе дистанционного обучения могут использоваться следующие средства обучения:

- печатные издания;

- электронные издания;

- компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах;

- учебноинформационные аудиоматериалы;

- учебноинформационные видеоматериалы;

- лабораторные дистанционные практикумы;

- тренажеры;

- базы данных и знаний с удаленным доступом;

- электронные библиотеки с удаленным доступом;

- дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем;

- дидактические материалы на основе геоинформационных систем;

- компьютерные сети.

-

По технологии передачи данных на расстояние можно выделить следующие формы дистанционного обучения:

- рассылка печатных материалов по почте (характерное для традиционного заочного обучения);

- рассылка аудио- видео- кассет и СD-ROM;

- через интерактивное ТВ и видеоконференции;

- через телеконференции, IRC, MOO, MUD (на базе сети Internet);

- через электронную почту и листы рассылки (на базе сети Internet);

- через WWW .

-

В последнее время технология Internet вытесняет другие формы. Это связано с тремя обстоятельствами:

- техническое развитие Internet - технологий, позволяющих более дешевыми и удобными средствами имитировать любую учебную модель;

- простота подключения к сети Internet;

- низкая стоимость подключения.

-

По способу получения учебной информации различают:

- Синхронные учебные системы;

- Асинхронные учебные системы.

-

Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся:

- интерактивное телевидение,

- видеоконференции,

- компьютерные телеконференции,

- IRC,

- MUD,

- MOO.

Асинхронные системы не требуют одновременного участия обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и план занятий. К таким системам в дистанционном образовании относятся курсы на основе печатных материалов, аудио/ видео кассетах, электронной почте, WWW, FTP.

Смешанные системы, которые используют элементы как синхронных, так и асинхронных систем.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ): что это такое?

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Дистанционное обучение решает следующие задачи:

- усиление активной роли обучающихся в собственном образовании, использование доступных образовательных ресурсов

- повышение мотивации к обучению

- применение интерактивных форм занятий

- усиление творческой составляющей образования, наличие условий для самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения

- возможность получения экспертного заключения результатов своей учебной деятельности без широкой огласки.

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий являются:

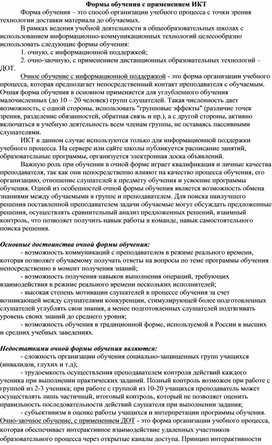

Формы обучения с применением ИКТ

Форма обучения – это способ организации учебного процесса с точки зрения технологии доставки материала до обучаемых.

В рамках ведения учебной деятельности в общеобразовательных школах с использованием информационно-коммуникационных технологий целесообразно использовать следующие формы обучения:

1. очную, с информационной поддержкой;

2. очно-заочную, с применением дистанционных образовательных технологий – ДОТ.

Очное обучение с информационной поддержкой - это форма организации учебного процесса, которая предполагает непосредственный контакт преподавателя с обучаемым. Очная форма обучения в основном применяется для углубленного обучения малочисленных (до 10 – 20 человек) групп слушателей. Такая численность дает возможность, с одной стороны, использовать "групповые эффекты" (различие точек зрения, разделение обязанностей, обратная связь и пр.), а с другой стороны, активно включаться в учебную деятельность всем членам группы, не оставаясь пассивными слушателями.

ИКТ в данном случае используются только для информационной поддержки учебного процесса. На сервере или сайте школы публикуется расписание занятий, образовательные программы, организуется электронная доска объявлений.

Важную роль при обучении в очной форме играет квалификация и личные качества преподавателя, так как они непосредственно влияют на качество процесса обучения, его организацию, отношение слушателей к предмету обучения и усвоение программы обучения. Одной из особенностей очной формы обучения является возможность обмена знаниями между обучаемыми в группе и преподавателем. Для поиска наилучшего решения поставленной преподавателем задачи обучаемые могут обсуждать предложенные решения, осуществлять сравнительный анализ предложенных решений, взаимный контроль, что позволяет получить навык работы в команде, навык самостоятельного поиска решения.

Основные достоинства очной формы обучения:

- возможность коммуникаций с преподавателем в режиме реального времени, которая позволяет обучаемому получать ответы на вопросы по теме программы обучения непосредственно в момент получения знаний;

- возможность получения навыков выполнения операций, требующих взаимодействия в режиме реального времени нескольких исполнителей;

- высокая степень мотивации слушателей в процессе обучения за счет возникающей между слушателями конкуренции, стимулирующей более подготовленных слушателей углублять свои знания, а менее подготовленных слушателей подтягивать уровень своих знаний до среднего уровня;

- возможность обучения в традиционной форме, используемой в России в высших и средних учебных заведениях.

Недостатками очной формы обучения являются:

- сложность организации обучения социально-защищенных групп учащихся (инвалидов, глухих и т.д);

- трудоемкость осуществления преподавателем контроля действий каждого ученика при выполнении практических заданий. Полный контроль возможен при работе с группой из 2-3 ученика; при работе с группой из 10-20 учащихся преподаватель может осуществлять лишь частичный, итоговый контроль, который не позволяет оценить правильность последовательности действий слушателя при выполнении задания;

- субъективизм в оценке работы учащихся и интерпретации программы обучения.

Очно-заочное обучение, с применением ДОТ - это форма организации учебного процесса, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников образовательного процесса через открытые каналы доступа. Принцип интерактивности заключается в том, что в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения (Learning management system – LMS) и/или преподавателем-тьютором для получения дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки своей деятельности. Дистанционная форма обучения в основном применяется для проведения массового обучения географически распределенных аудиторий. Система поддержки процесса обучения обеспечивает автоматический контроль действий обучаемого (фиксирует длительность работы слушателя, правильность выполнения заданий, число обращений за рекомендациями и помощью, активность слушателя и т.п.).

В средней школе этот метод можно использовать для обучения предметам, когда учитель по каким-либо причинам не может проводить занятия в продолжение длительного времени, для использования виртуальных лабораторий по естественно-научным предметам, для выполнения домашних заданий и рефератов.

Одной из особенностей применения дистанционной формы обучения является возможность использования имитационных моделей программного обеспечения и оборудования, что позволяет пройти освоить работу с прикладным программным обеспечением даже тем учебным заведениям, которые не имеют его в наличии. Одним из наиболее распространенных способов имитации больших программных систем является отображение части функциональных возможностей (наиболее часто используемых) на набор упражнений. Упражнения выполняются в специализированной среде, эмулирующей поведение реальной программной системы и выполняющей функции контроля действий слушателя в автоматическом режиме.

По сравнению с выполнением упражнений на реальной системе метод эмуляции имеет следующие преимущества:

- ученик всегда работает с консистентными данными, в то время как задача обеспечения целостности данных в учебном экземпляре программной системы практически невыполнима;

- ученик может выполнять упражнение в любое время, в то время как учебный экземпляр, являющийся разделяемым ресурсом, чаще всего будет доступен строго по расписанию;

- среда эмуляции программной системы обеспечивает контроль действий пользователя в процессе выполнения упражнений, в то время как при работе с учебным экземпляром программной системы задача обеспечения контроля действий слушателя требует выделения на каждого слушателя по личному консультанту, в противном случае качество контроля будет низким.

Среди основных достоинств дистанционной формы обучения:

1. проведение обучения по месту жительства для социально- защищенных групп учащихся;

2. наличие средств оценки знаний и навыков слушателей в режиме реального времени, средств поддержки процесса проведения обучения (LMS);

3. обучение по индивидуальным программам обучения без привлечения дополнительных сил со стороны преподавателя;

4. эффективность формирования навыков работы.

Недостатки дистанционной формы обучения:

1. увеличение стоимости разработки курсов по сравнению с очной формой;

2. повышение требований к организации системы мотивации учащихся;

3. повышение требований к телекоммуникационной инфраструктуре;

4. существование психологического стереотипа против использования дистанционной формы обучения вследствие недостаточной распространенности ДОТ в России.

Формы обучения с применением информационных технологий

Форма обучения — это способ организации учебного процесса с точки зрения технологии доставки материала до обучаемых.

В рамках ведения учебной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий целесообразно использовать следующие формы обучения:

очную, с информационной поддержкой;

очно-заочную, с применением дистанционных образовательных технологий — ДОТ.

Очное обучение с информационной поддержкой — это форма организации учебного процесса, которая предполагает непосредственный контакт преподавателя с обучаемым.

ИКТ в данном случае используются только для информационной поддержки учебного процесса. На сервере или сайте публикуется расписание занятий, образовательные программы, организуется электронная доска объявлений.

Важную роль при обучении в очной форме играет квалификация и личные качества преподавателя, так как они непосредственно влияют на качество процесса обучения, его организацию, отношение слушателей к предмету обучения и усвоение программы обучения. Одной из особенностей очной формы обучения является возможность обмена знаниями между обучаемыми в группе и преподавателем. Для поиска наилучшего решения поставленной преподавателем задачи обучаемые могут обсуждать предложенные решения, осуществлять сравнительный анализ предложенных решений, взаимный контроль, что позволяет получить навык работы в команде, навык самостоятельного поиска решения.

Очно-заочное обучение, с применением ДОТ — это форма организации учебного процесса, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников образовательного процесса через открытые каналы доступа. Принцип интерактивности заключается в том, что в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения и преподавателем-тьютором для получения дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки своей деятельности. Дистанционная форма обучения в основном применяется для проведения массового обучения географически распределенных аудиторий. Система поддержки процесса обучения обеспечивает автоматический контроль действий обучаемого.

Одной из особенностей применения дистанционной формы обучения является возможность использования имитационных моделей программного обеспечения и оборудования, что позволяет пройти освоить работу с прикладным программным обеспечением даже тем учебным заведениям, которые не имеют его в наличии. Одним из наиболее распространенных способов имитации больших программных систем является отображение части функциональных возможностей на набор упражнений. Упражнения выполняются в специализированной среде, эмулирующей поведение реальной программной системы и выполняющей функции контроля действий слушателя в автоматическом режиме

Принцип интерактивности при обучении с применением дот заключается в том что

Относительно дистанционного образования, американский теоретик заочной формы обучения Б. Холмберг сказал, что это не столько форма обучения, сколько образ мышления, имея при этом в виду, что университеты, предлагающие подобную форму обучения, открыты для всех желающих, даже не имеющих базовой подготовки, и предоставляют право выбора дисциплин из различных курсов.

Понятие дистанционное обучение применимо к той форме обучения, в которой учитель и учащиеся разделены между собой расстоянием, что и привносит в учебный процесс специфические средства и формы взаимодействия. Сейчас в качестве средств обучения при дистанционном образовании используются: кейс – технологии, ТВ – технологии и сетевые технологии обучения.

Кейс – технологии – технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения (с консультациями у преподавателей–консультантов в региональных центрах).

ТВ–технологии – технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и космических систем телевидения.

Сетевые технологии - технологии, базирующиеся на использовании сети Интернет как для обеспечения студентов учебно-методическим материалом, так и для интерактивного взаимодействия между преподавателями и обучаемыми. Сетевые технологии – самая популярная и перспективная форма взаимодействия на настоящий момент.

Разработка курсов дистанционного обучения -- более трудоемкая задача, чем создание нового учебника или учебного пособия, поскольку в этом случае необходима детальная проработка действий учителя и учащихся в новой информационно-предметной среде. Успешность дистанционного обучения во многом зависит от организации учебного материала. Если курс (электронный учебник) предназначен действительно для обучения, т. е. для взаимодействия преподавателя и обучаемого, то соответственно и требования к организации такого курса, принципы отбора содержания и его организации, структурирования материала будут определяться особенностями этого взаимодействия. Если курс предназначен для самообразования (а таких курсов на серверах Интернет подавляющее большинство), то отбор материала и его структурирование, организация будут существенно иные.

Типологию ДО можно провести по разным признакам: по целям обучения; по учебным дисциплинам; по специфике предметной области; по уровням подготовки обучаемых; по возрастной ориентации обучаемых; по используемой технологической базе и др.

Исходя из целей обучения выделяют несколько направлений дистанционного подготовки:

профессиональная подготовка и переподготовка кадров например, педагогических кадров по соответствующим специальностям);

повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям;

подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экстерном;

подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного профиля;

углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса;

ликвидация пробелов в знаниях, умениях школьников по определенным предметам школьного цикла;

подготовка по базовому курсу школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени;

дополнительное образование по интересам.

По учебным дисциплинам можно выделить столько курсов, сколько таких дисциплин предусматривает то или иное учебное заведение (университет, институт повышения квалификации педагогических кадров, педагогический колледж, общеобразовательная школа, гимназия, лицей и др.).

Вместе с тем, при разработке курсов необходимо учитывать четкую ориентацию на возраст потенциальных обучаемых. Стиль изложения, иллюстрирование курса, отбор содержания, задания, вся организация процесса обучения определяются возрастными особенностями обучаемых.

Особенностью принципа интерактивности СДО является то, что он отражает закономерность не только контактов, студентов с преподавателями, опосредованных средствами НИТ, но и студентов между собой. Обычно в процессе ДО интенсивность обмена информацией между студентами больше, чем между студентом и преподавателем. Поэтому для реализации в практике ДО этого принципа, например, при проведении компьютерных телеконференций, надо обязательно сообщать электронные адреса всем участникам учебного процесса.

Для того, чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторый начальный уровень подготовки потенциальных потребителей образовательных услуг при ДО и аппаратно-техническое обеспечение (принцип стартовых знаний). Например, при обучении по сетевой модели необходимо не только иметь компьютер с выходом в ИНТЕРНЕТ, но и обладать минимальными навыками работы в сети. Поэтому, чтобы эффективно обучаться необходима предварительная компьютерная подготовка.

Для реализации принципа индивидуализации в реальном учебном процессе в СДО проводится входной и текущий контроль. Например, входной контроль позволяет в дальнейшем не только составить индивидуальный план учебы, но и провести, если надо, доподготовку потребителя образовательных услуг в целях восполнения недостающих начальных знаний и умений, позволяющих успешно проходить обучение в СДО. Текущий контроль позволяет корректировать образовательную траекторию.

Принцип идентификации заключается в необходимости контроля самостоятельности учения, так как при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации обучения, чем, например, при очной или заочной формам. Идентификация обучающихся является частью общих мероприятий по безопасности. Контроль самостоятельности при выполнении тестов, рефератов и других контрольных мероприятий может достигаться, кроме очного контакта, с помощью различных технических средств. Например, идентифицировать личность сдающего экзамен можно с помощью видеоконференцсвязи.

Часто встречается мнение, что, так как время обучения в СДО жестко не регламентировано, то для студента нецелесообразно вводить график самостоятельной работы. Однако, опыт практического ДО [50] показывает, что, наоборот, должен быть жесткий контроль и планирование, особенно для школьников и студентов младших курсов (принципрегламентности обучения).

Принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий является ведущим педагогическим принципом и требует педагогической оценки каждого шага проектирования, создания и организации СДО. Большинству образовательных учреждений, начинающих внедрять технологии ДО, присуще увлечение средствами современных информационных технологий, особенно Интернетом. Это вызвано, в первую очередь, их привлекательными дидактическими свойствами и порой приводит к фетишизации, а как следствие – к неправильной преимущественной ориентации на какое-то средство обучения. При принятии таких решений требуется учитывать мировой опыт сетевого обучения. Так, опыт Санкт-Петербургского технического университета показал, что оптимальное соотношении различных средств ДО, выглядит следующим образом: печатные материалы – 40–50%, учебные материалы на WWW-серверах – 30–35%, компьютерная видеоконференцсвязь – 10–15%, другие средства- 5–20% [51].

Принцип обеспечения открытости и гибкости обучения выражается в «мягкости» ограничений по возрасту, начальному образовательному цензу, вступительных контрольных мероприятий для возможности обучения в образовательном учреждении в виде собеседований, экзаменов, тестирования и т.д. Опыт зарубежных образовательных учреждений ДО (британский, испанский открытые университеты и др.), а также отечественных говорит о том, что этот факт не снижает качество обучения, но требует дополнительных усилий при последующем индивидуальном обучении принятого студента. Важным показателем гибкости является отсутствие жесткой привязки образовательного процесса ДО к расстоянию, временному графику реализации учебного процесса и конкретному образовательному учреждению. В идеале, последнее требование заключается в необходимости создания информационных удаленных распределенных сетей знаний для ДО, позволяющих обучающемуся достаточно просто корректировать или дополнять свою образовательную программу в необходимом направлении при отсутствии соответствующих услуг в учебном заведении, где он учится. При этом требуется сохранение информационного инвариантного образования, обеспечивающего возможность перехода из одного учебного заведения в другое на обучение по родственным или другим направлениям.

Информационно-предметная среда базового дистанционного обучения обычно включает в себя:

курсы дистанционного обучения, электронные учебники, размещаемые на отечественных образовательных сайтах;

виртуальные библиотеки;

базы данных образовательных ресурсов;

веб-квесты, предназначенные для целей обучения;

телекоммуникационные проекты;

виртуальные методические объединения учителей;

телеконференции, форумы для учителей и учащихся;

консультационные виртуальные центры (для учителей, школьников, родителей);

научные объединения школьников.

При этом важно так организовать учебный процесс дистанционного обучения, чтобы у учащихся была возможность:

получать необходимые фундаментальные знания, осмысливая их таким образом, чтобы использовать для решения конкретных познавательных или практических проблем;

обсуждать со своими партнерами (в том числе, в ряде случаев и с зарубежными) возникающие в процессе познавательной деятельности проблемы;

работать с дополнительными источниками информации, необходимыми для решения поставленной познавательной задачи;

вести наблюдения, ставить самостоятельные опыты, используя, помимо прочего, разнообразные, доступные им Интернет–технологии для осмысления приобретаемых знаний, решения возникающих проблем;

иметь возможность оценивать собственные познавательные усилия, достигнутые успехи, корректировать свою деятельность.

Читайте также: