Почему в некоторых бывших советских республиках боровшихся за свободу независимость и демократию

Обновлено: 25.06.2024

Московский корреспондент El Mundo излагает достаточно спорный взгляд на политическую жизнь некоторых бывших советских республик. Да, возможно, дела у Украины, Армении и Грузии идут не так блестяще, как хотели бы народ и руководители этих стран, но стоит ли винить почти во всех их бедах Россию (или покойный Советский Союз) после 30 лет независимости?

Бывшие республики СССР: почему им не удалось взять власть в свои руки? (El Mundo, Испания)

30 лет назад четырнадцать советских республик стали независимыми государствами, тем не менее для большинства из них Россия остается яблоком раздора

Спустя тридцать лет после того, как Советский Союз распался на четырнадцать республик, «отпрыски» бывшей империи до сих пор находятся под пристальным наблюдением Москвы: Грузия и Украина и вовсе стали жертвами российской оккупации. Одним из приоритетов Владимира Путина стало восстановление влияния России на постсоветском пространстве, противникам которого он направил предупреждение из самой России, отравив и заключив под стражу своего главного противника Алексея Навального, которого он «отстранил от дел» на два года.

Михаил Горбачев, потерпевший поражение в результате развала СССР, в своем последнем телеобращении к советскому народу прокомментировал последствия проведенных реформ: «Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это — самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой».

С того драматического момента прошло тридцать лет. Россия и Белоруссия десятилетиями управлялись одним и тем же человеком, в обеих странах все главные диссиденты находятся в тюрьме или в изгнании. Несмотря на формальное проведение выборов, возможность свержения власти путем свободных выборов кажется почти столь же утопичной, как и коммунистический рай, которым СССР грезил десятилетиями.

Четырнадцать республик обрели независимость тридцать лет назад, но для большинства из них главной угрозой все еще остается Москва. Некоторые из них, а именно Украина и Грузия, и вовсе подверглись московской оккупации. В 1991 году Москва потеряла свою империю. Сегодня внешняя политика Владимира Путина направлена на восстановление этого влияния, несмотря на потери, которые оно влечет за собой как внутри страны, так и за рубежом: санкции, субсидирование соседних экономик, перевооружение, изоляция, а также 13 тысяч погибших на войне в Донбассе.

Контекст

The Times: в святилище Ельцина в Екатеринбурге на глаза наворачиваются слезы

Феникс: россияне все больше скучают по СССР

Когда в прошлом году несколько лабораторий подтвердили, что вещество, которое чуть не убило лидера оппозиции Алексея Навального, было военным ядом «Новичок», российские диссиденты поняли, что власти перешли на новый уровень репрессий. (Так в тексте. На самом деле ОЗХО, Организация по запрещению химического оружия, заявила, что найденное вещество является лишь родственным "Новичку", а власти ФРГ и других стран-хозяек лабораторий так и не опубликовали и не передали России формулу этого вещества — прим. ред.) До 2020 года режим Путина сдерживал Навального и его последователей, следуя алгоритму, который работал в других бывших советских республиках: возбуждая против них судебные преследования, натравливая полицейских на митингующих, запрещая их регистрацию в качестве кандидатов на выборах и убеждая главные российские СМИ не упоминать некоторых оппозиционеров.

Многие оппозиционеры легли жертвами этих радикальных мер: вчера была шестая годовщина убийства оппозиционного лидера Бориса Немцова, и полиция, наконец, решила избавиться от возведенного добровольцами алтаря на месте гибели политика. Для оппозиции вчерашняя дата была последней возможностью поднять шум, но после арестов многих демонстрантов акции протеста было решено перенести до прихода весны. В рядах диссидентов наблюдается усталость и нехватка идей.

Деятельность Навального была приостановлена на два года. У его сторонников нет харизматичной замены на роль лидера: правая рука Навального, Леонид Волков, уже более года находится в Литве в качестве беженца. (Так в тексте: на самом деле Волков говорит то из Германии, то из Люксембурга — прим. ред.) Другие его союзники привязаны к определенным регионам или областям. В Кремле имя Навального не произносят, правда, имена других оппозиционеров им и вовсе не известны.

Белоруссия: неудавшаяся революция

Спустя полгода после фальсификации результатов президентских выборов и массовых акций протеста в Белоруссии ее президент Александр Лукашенко представил план выхода из кризиса: вместо проведения в начале 2022 года новых президентских выборов, он призвал проголосовать за новую Конституцию. Оппозиция, загнавшая его в угол летом, выйдя на улицы, несмотря на полицейский террор, больше не способна протестовать режиму. Все лидеры белорусской оппозиции находятся в тюрьме или бежали в другие страны. Усталость, страх, холода и отсутствие прогресса снизили явку на митингах.

Этим конституционным маневром Лукашенко пытается «отложить неприятный вопрос передачи власти» и разобраться с ним «в более спокойные времена», считает специалист по Белоруссии в Московском центре Карнеги Артем Шрайбман. Следуя тому же сценарию, что и Путин в России, Лукашенко из года в год выигрывает время, связывая протесты с «иностранной агрессией», замаскированной под революцию, и выступая за «сильное государство», которое на самом деле оскорбляет многих людей. В прошлом году Путин провел конституционные реформы для того, чтобы жестко подавить протесты в 2021 году. Лукашенко прибегнул к той же формуле. Несмотря на деятельность оппозиции, ни в Москве, ни в Минске власть не меняется.

Украина и призраки России

Даже Украина взялась за старое. В отличие от России и Белоруссии, в Киеве обычным делом является отстранение президента от власти оппозиционным кандидатом: кажется, что в стране есть демократия. Потеря Крыма и российское военное вмешательство на востоке страны изменили традиционный для Украины дуализм (первая партия промосковская, вторая — прозападная), выведя пророссийскую партию из гонки за власть.

Сегодня остатки партии Виктора Януковича (пророссийский президент, свергнутый на Майдане в 2014 году) вновь стали главной оппозиционной силой против президента Украины, бывшего комика Владимира Зеленского, пообещавшего не переизбираться. Со временем он стал выбирать тот же путь, что и его предшественники: проводит меньше реформ, чем обещал, и «показывает когти» всем, кто бросает ему вызов, чтобы остаться у власти.

Зеленский подписал решение Совета безопасности и обороны о введении пятилетнего запрета на трансляцию трех телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK). Он также предпринял действия против их владельца, депутата Тараса Козака, члена главной оппозиционной партии. В тот же день эти критиковавшие его каналы прекратили вещание. «Мы движемся к личной диктатуре на Украине», — говорит народный депутат, глава оппозиции в парламенте Вадим Рабинович. «Это как если бы Джо Байден запретил канал Fox News в США», — написал один из пользователей Twitter, активно цитируемый российской прессой в эти дни.

Киев оправдывает такой интервенционизм, ссылаясь на близость этих СМИ к продвигающему пророссийскую партию политику Виктору Медведчуку, считающегося агентом Владимира Путина на Украине. По словам украинского президента, запрет «оправдан тем, что каналы получают финансирование от России и сотрудничают с террористическими организациями», которые до сих пор контролируют часть сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Зеленский пришел к власти в 2019 году, пообещав «залечить раны» страны и искоренить пороки «профессиональных политиков». В октябре того же года его поддержало 73% населения. Месяц назад его поддерживали чуть больше, чем 40% украинцев.

Статьи по теме

Владимир Путин: вечный, бронированный и больной? (El Mundo)

MDR: восточные немцы относятся к русскому «старшему брату» с симпатией

Цензура разочаровала избирателей Зеленского. Из-за такой меры президента партия «Оппозиционная платформа», призывающая к улучшению отношений с Москвой и уважению русского языка, потеряет свою способность достучаться до общественности. «Избиратели партии — люди старше 50 лет, которые, как правило, смотрят именно телевизор», — говорит Михаил Погребинский из Центра политических исследований в Киеве. В очередной раз политика на Украине зависит от России, которая либо является источником проблем для страны, либо ее спасением.

Беспорядки в Армении и Грузии

Армения и Азербайджан вышли из состава СССР в 1990-е годы, втянувшись в военный конфликт (из-за Нагорного Карабаха), который вновь разгорелся в прошлом году, с обратным результатом: в этот раз территории достались Азербайджану. На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил попытку государственного переворота после того, как военное руководство потребовало его отставки.

В соседней Грузии, потерявшей две сепаратистские территории после военного столкновения с Россией в 2008 году, также слышны отголоски прошлого. Страна не забыла гражданскую войну 1991 года. Несколько дней назад лидер главной оппозиционной партии Никанор Мелия был арестован в Тбилиси за организацию беспорядков в знак протеста против политики России. Как и в старые времена, его арестовало подразделение по борьбе с массовыми беспорядками, применив газ, в результате чего премьер-министр Грузии подал в отставку.

Распад СССР привел к резкому повышению статуса оппозиционеров в бывших республиках по всей Евразии. Но политические элиты стран заботятся о том, чтобы лифт не функционировал по законам демократии, из-за чего борьба за власть вновь стала ожесточенной и отчаянной.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

«Их истребляли с большой жестокостью» Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское

26 октября президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании праздника — День Октябрьской революции стал Днем истории и памяти предков. Отныне 7 и 8 ноября в республике будут вспоминать Туркестанское восстание 1916 года, когда в среднеазиатских владениях Российской империи началось сопротивление призыву на тыловые работы. Впрочем, в указе говорится, что движущей силой тех событий стало «стремление народа к свободе». В соседнем Казахстане восстание тоже считают частью национально-освободительного движения. Почему соседи и союзники России продолжают строить государственную идеологию на антироссийской риторике, «Лента.ру» спросила у доктора исторических наук Сергея Волкова.

«Лента.ру»: Почему суверенные республики, которые образовались после распада СССР, не выбрасывают эту часть советского нарратива из своей официальной истории?

Сергей Волков: Потому что все эти лимитрофные новообразованные государства базируют сам факт своего существования на отторжении от России. Это единственное, что они могут сказать в оправдание собственного существования и объяснить, как они появились на свет. Естественно, им надо как можно больше фактов и обстоятельств, которые можно было бы поставить в вину бывшей метрополии. Любопытно, что правительства в названных странах — с точки зрения пропаганды РФ — считаются «пророссийскими» (как, впрочем, считались проводившие такую же политику Кучма и Янукович и поныне считается Лукашенко, при котором признак хорошего тона — возводить государственную генеалогию к Великому княжеству Литовскому и воспевать битву под Оршей как победу над русской агрессией).

Как это увязывается?

Дело в том, что руководство РФ и формально, и по сути является продолжателем не Российской империи, а ее антипода — СССР, при котором всякая борьба против империи и «царизма» — что социальная, что национальная — приветствовалась и восхвалялась, и эта оценка никогда официально не менялась. Это позволяет, конечно, сохранять лицо при подобных выпадах соседей и спокойно реагировать на претензии к исторической России: ну, империи нам не жалко, мы-то ведь с вами братья по СССР, поэтому ликвидация наследия времен империи или притеснение русского языка и культуры не вызывают официальных протестов. Исходя из советской правовой основы им и сказать-то ничего нельзя: они и в СССР считались «государствами» с правом на выход, а теперь и подавно имеют право делать что угодно. Но когда в бывших республиках начинают избавляться от советского наследия, следует немедленная и жесткая реакция на грани истерики. Поэтому в сколько-то экономически зависимых от России лимитрофах это если и делается, то тихо, без особого шума, а с наследием исторической России и чем-то вообще «русским» можно не стесняться.

Разве русское и советское в этих республиках не синонимы?

Нет. Чрезвычайно показательно, что в Прибалтике, например, устранение остатков дореволюционного наследия, вопиющая дискриминация «неграждан», искоренение русского языка и подобные вещи не вызвали и десятой доли той реакции, которая последовала за переносом (не ликвидацией даже) одного советского памятника. Вот кириллицу в Казахстане отменять, переименовывать основанные русскими города или сносить в Алма-Ате напоминающую о Верном историческую застройку можно спокойно, но попробовали бы в той же Алма-Ате демонтировать мемориал Панфиловской дивизии — такой бы крик поднялся! Власти в этих странах отнюдь не глупы, практичны и прекрасно знают, что в РФ никто им не скажет: мы наследники Российской империи, и если вам угодно демонстрировать враждебность к ней, то мы учтем это и пересмотрим преференции в отношениях с вами.

Было ли восстание 1916 года в Туркестане национально-освободительным, как это считается в Казахстане и Киргизии?

Никаких сформировавшихся на тот момент наций в Средней Азии и Казахстане не было — даже по советским меркам. По нациям и территориям регион «нарезали» в советское время, а Казахстан и Киргизия, автономии в составе РСФСР, в качестве «государств» и вовсе были созданы росчерком сталинского пера накануне принятия Конституции 1936 года. Восстание было вызвано тем, что коренное население Туркестанского и Оренбургского генерал-губернаторств не несло общегосударственных повинностей (в частности, не подлежало призыву в армию), и когда в 1916 году там попытались набирать на тыловые работы, это вызвало возмущение, которое подогревалось исламистской и пантюркистской пропагандой, плюс активно действовали турецкие агенты.

Материалы по теме

Беспредельный Qazaqstan

Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские землиСотни тысяч граждан лимитрофов (и прежде всего той же Киргизии) едут сюда на заработки, при том что в идеологии этих республик заложена мысль, что Россия — это плохо. Логика их правителей безупречна: раз мы пострадали, а вы сами это если и не признаете, то как минимум не опровергаете, — значит, вы нам должны. Им никто не скажет: раз вы демонстрируете враждебность к совместной истории, мы меняем свою политику. Даже намеков на такое не было. Зачем же нашим соседям что-то менять в своей риторике? Им надо сплачивать население на основании чего-то и против кого-то. Вот они и сплачивают.

Антироссийская риторика по отношению к событиям 1916 года звучит в тех республиках, территории которых в свое время добровольно вошли в состав России. Нет ли тут противоречия?

Пожалуй, даже прежде всего в них. Ожидать в политике благодарности за то, что было века назад, — наивно. В политике все определяется не моралью или доброй памятью, а прагматическими соображениями. Да, Средняя Азия была завоевана, причем ни одно из разгромленных Россией ханств невозможно назвать «национальным государством» узбекского или таджикского народа, а казахские жузы и северные киргизы сами попросились под покровительство России. Но ведут себя они совершенно одинаково, потому что одинаково считают выгодным для себя изживать российское влияние и сплачивать население на национальной основе, рассчитывая к тому же в этой политике на дополнительный бонус в виде подачек со стороны враждебных РФ государств мира.

Получается, что ситуация в официальной оценке исторических событий пока не изменится?

Не изменится. А с чего и, главное, зачем ей меняться при той позиции, которую занимает руководство РФ по отношению к правопреемству с исторической Россией? Хотя и выдвинут тезис, что РФ является преемником как Российской империи, так и СССР, но он совершенно смехотворен, так как они абсолютные идеологические антиподы: СССР не только полностью отрицал преемство с империей, но и базировал свое существование на противопоставлении и ненависти к ней. И на практике мы видим, что преемство РФ идет только от СССР, так что политика в отношении южных соседей — лишь еще одно тому свидетельство. При этом пропаганде РФ на собственное население выгодно представлять этих соседей как безусловно дружеские страны (должны же быть у России хоть какие-то друзья). Поэтому Москва будет молчать, а они — делать то, что считают нужным.

Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?

С егодня, спустя 30 лет после развала СССР, многие уверены, что он стал результатом кулуарных договоренностей руководителей РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР, подписавших 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще соглашение о роспуске Союза. Кто-то даже называет Бориса Ельцина, Станислава Шушкевича и Леонида Кравчука предателями, погубившими великую страну. Сегодня мало кто осознает, что фатальное для СССР решение было принято гораздо раньше, когда союзное руководство проигнорировало итоги референдума 17 марта 1991 года, на котором большинство граждан высказались за сохранение Союза. Ответом на бездействие центральных властей стала волна референдумов о независимости, прокатившаяся по союзным республикам. И на этот раз братские народы решили, что распад страны — историческая реальность, которую надо принять. В рамках спецпроекта, посвященного 30-й годовщине распада Советского Союза, «Лента.ру» вспоминает события тех лет, чтобы понять, почему граждане СССР за какие-то полгода изменили свое мнение и решили разойтись по отдельным независимым государствам.

Материалы по теме

Школа ненависти

Как учебники истории в бывшем СССР учат относиться к РоссииПоднимать на щит участников восстания 1916 года удобно только в условиях «безответности» со стороны России, так как оно объективно носило характер геноцида, как сейчас принято говорить, «этнической чистки». Восставшие истребляли в основном мирных русских крестьян-поселенцев, и действовали с большой жестокостью. В советское время документы о восстании (которое, естественно, тогда приветствовалось) издавались со стандартными купюрами: «далее опущено описание совершенных жестокостей». Но в архивах эти документы полностью сохранились, и на их фоне пресловутый ИГИЛ (ИГ, экстремистская организация «Исламское государство», запрещенная в РФ — прим. «Ленты.ру») покажется вполне цивилизованной организацией. Если бы российское руководство хоть сколько-то ассоциировало себя со старой Россией, ему было бы чем ответить. Но прославляющие восстание прекрасно знают, что Россия промолчит.

То есть в ближайшее время мы не увидим альтернативных точек зрения на события 1916 года в официальных кругах?

Не увидим. Ни этим государствам, ни РФ не выгодно восстанавливать конкретную картину тех событий. Осуждать и критиковать за это среднеазиатские государства — вовсе смехотворно: они на том и стоят. В самой РФ власти смотрят на дело не с точки зрения интересов традиционной российской государственности, а как наследники советско-коммунистического режима (а наследие советской идеологии предполагает восхваление и поддержку «национально-освободительного» движения) и больше всего боятся обвинений в «великодержавности» и «империализме», так что предпочитают вовсе молчать.

Получается, отстранение от России — это естественная часть официальной истории постсоветских стран?

Абсолютно естественная. Если бы отделилась, скажем, Архангельская область, там бы появились книги о том, что поморы — никакие не русские, что Москва их угнетала. Да любой даже из чисто русских регионов (хоть Новгород, хоть Тверь, хоть Рязань и так далее) в таких случаях стал бы строить свою «суверенную государственность» на противопоставлении Москве, раздувая и возводя в ранг «героического прошлого» столкновения с Московским княжеством в XIV-XV веках. Повторюсь: эти государства ведут себя нормально, вызывает вопросы российская реакция.

Выбор был

Еще с 1988 года Советский Союз постоянно лихорадило, то и дело в разных частях страны возникали конфликты: Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье — и это далеко не полный список горячих точек. Тогда же начался «парад суверенитетов»: 16 ноября 1988 года Верховный совет Эстонской ССР принял декларацию, в которой провозгласил верховенство местных законов и органов власти. Аналогичные декларации в 1989-м приняли в Литовской ССР, Латвийской ССР и Азербайджанской ССР. В 1990 году — в остальных республиках, включая РСФСР. Процесс становился необратимым.

Первой советской республикой, провозгласившей независимость, стала Литва: 11 марта 1990 года соответствующий акт принял Верховый совет Литовской ССР. Тогда стало окончательно понятно, что все эти годы СССР держался на негласном договоре элит. Но разраставшийся экономический кризис, межэтнические конфликты и давно назревшая необходимость перемен этот договор нарушили.

На этом фоне президент СССР Михаил Горбачев предложил заключить новый Союзный договор, в котором права республик были бы существенно расширены. В декабре 1990-го IV Съезд народных депутатов, который, согласно Конституции, был высшим органом государственной власти в стране, принял решение провести референдум о сохранении СССР и разработке нового Союзного договора.

Референдум стал единственным в своем роде примером проявления прямой демократии в истории Советского Союза. Голосование было назначено на 17 марта 1991 года. Гражданам нужно было ответить «Да» или «Нет» на один вопрос:

Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека?

При этом во всесоюзном референдуме участвовали не все республики. От проведения централизованного голосования отказались в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Армении. Референдум там проводился в отдельных районах: участки для голосования работали в ряде организаций, на предприятиях и в воинских частях.

О том, что страна действительно начала трещать по швам, говорил и тот факт, что отдельные административно-территориальные единицы республик, отказавшихся проводить референдум, участвовали в нем самостоятельно: Абхазская ССР (в референдуме о сохранении СССР участвовало меньшинство, тогда как большинство жителей Абхазской автономной республики голосовали на референдуме о восстановлении независимости единой Грузии), Юго-Осетинская автономная область, Гагаузия и Приднестровье.

Еще несколько республик, согласившихся участвовать в референдуме, изменили форму его проведения. Так, в Украинской ССР к оригинальному вопросу был добавлен еще один: «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?» А в РСФСР одновременно проходил еще один референдум — на нем граждан спросили о необходимости «введения поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием».

По факту это был референдум доверия Горбачеву. Более того, его оппоненты сыграли на очень интересной политтехнологии. До сих пор современники вспоминают невнятную формулировку вопроса. Да, она длинная и могла бы быть понятнее, но в действительности все было довольно четко: стоял вопрос о сохранении Советского Союза, но уточнялось, что он подлежит обновлению

Сохранить Союз

Из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона человек, то есть 79,5 процента. За сохранение Советского Союза высказались 113,5 миллиона человек.

участников голосования ответили «Да» на вопрос референдумаПроводимый в условиях острейшего политического и экономического кризиса, в условиях начавшегося демонтажа советской системы госуправления, референдум показал, что даже вопреки нарастающему расколу советские люди хотели продолжать жить в едином социалистическом государстве.

Вместе с тем, как рассказал «Ленте.ру» политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета (МГУ) Борис Межуев, многие проголосовавшие на референдуме не осознавали последствий своих действий. «Жители РСФСР голосовали за Союз и вместе с тем на том же референдуме создавали параллельную структуру власти в лице президента РСФСР, то ли не понимая, что одно действие противоречит другому, то ли просто не желая понимать реалии. Ельцин в 1991 году фактически поддержал страны Прибалтики в их стремлении к независимости от СССР, и тем не менее люди голосовали за Союз и вместе с тем выбирали Ельцина», — подчеркнул Межуев.

В один день в РСФСР фактически состоялось два референдума — и население поддержало две противоборствующие модели развития страны, проголосовав за сохранение СССР и введение поста президента РСФСР. Причем еще за неделю до проведения голосования, 10 марта 1991 года, в центре Москвы собралось около полумиллиона сторонников Ельцина. Они требовали отставки Горбачева и призывали голосовать против обновленной версии Советского Союза — иначе, считали они, нельзя было избавиться от антидемократического режима и вездесущей компартии.

И все же в марте 1991 года многим еще казалось, что у «обновленного» Союза есть шанс, и при всех очевидных проблемах удастся избежать государственного переворота и гражданской войны. По итогам голосования 23 апреля в Ново-Огареве Горбачев и руководители девяти бывших советских республик (некоторые из них формально оставались еще таковыми), выразивших готовность подписать новый Союзный договор, приняли «Совместное заявление» о программе действий по сохранению обновленного государства.

Именно тогда все подписанты согласились на отделение шести не самых крупных республик: Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Грузии и Армении. За ними оставили право самостоятельно решить вопрос о присоединении к Союзному договору. Иными словами, в апреле 1991 года в Советском Союзе фактически осталось девять республик, вместо пятнадцати. «Заявление» стало первым значительным шагом к юридическому оформлению нового «уменьшенного» СССР.

До проведения голосования парламентская группа «Союз» в Верховном Совете СССР настаивала, чтобы итоги референдума 17 марта в обязательном порядке распространялись и на те республики, которые в нем не участвовалиВстреча в Ново-Огареве длилась девять с половиной часов. Первоначальный план соглашения, предложенный Горбачевым, по словам Ельцина, был переработан на 80 процентов. В «Заявление», например, не вошли многие вопросы, касающиеся разделения полномочий между союзным центром и республиками. Советская пресса тем не менее встретила с восторгом новость о завершении переговоров: действительно, произошло долгожданное заключение союза между центром и руководителями республик; Горбачев поступил решительно, пойдя на «усечение» Союза; Ельцин и другие республиканские руководители поддержали его.

В тот момент появилась надежда, что новый Союз состоится и станет началом настоящей перестройки советской системы государственного управления. Но что-то пошло не так. Как можно судить по прошествии 30 лет, идея проведения всесоюзного референдума оказалась неэффективной. Хотя поначалу, в соответствии с итогами всесоюзного голосования, в рамках продолжения так называемого новоогаревского процесса, летом 1991 года был разработан проект договора о Союзе суверенных государств (ССГ), подписание которого было назначено на 20 августа.

Под флагом независимости

Но инерция событий была такова, что Ельцин, чего бы он ни хотел субъективно, просто не мог согласиться с таким вариантом без утраты поддержки демократической интеллигенции и российской номенклатуры, действовавших в связке

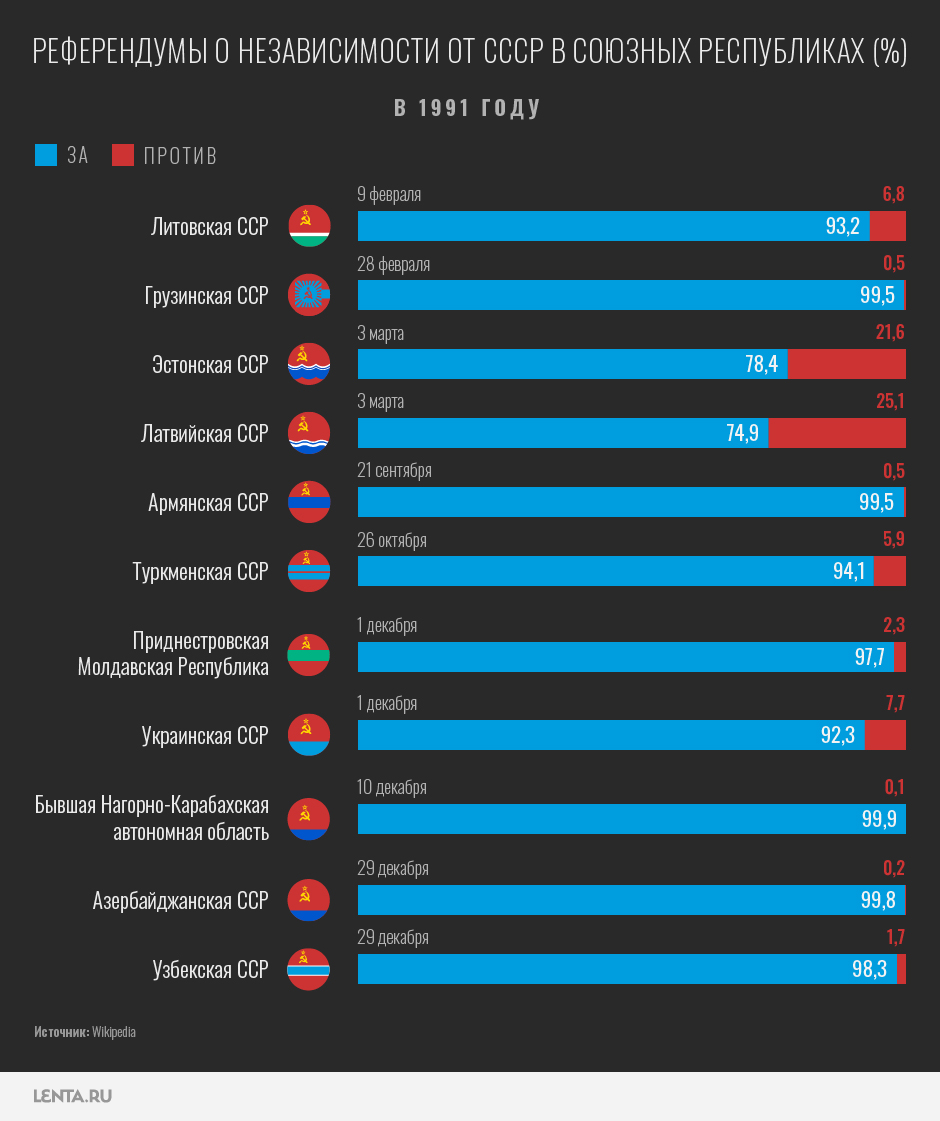

В итоге после августовского путча процесс дезинтеграции резко ускорился. В период с 20 по 31 августа акты о независимости приняли Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан и Киргизия. Результаты союзного референдума спустя пять месяцев после его проведения перестали иметь какое-либо значение. Напротив, почти в каждой союзной республике проводились референдумы о независимости.

Одним из главных последствий августовского путча стало голосование 1 декабря 1991 года о независимости Украины. Еще 17 марта в трех областях на западе УССР в бюллетени был внесен пункт о суверенитете союзной республики. Но руководство Украинской ССР — тогда еще советское и не вышедшее из КПСС — выжидало подходящего момента. После того как во время путча Ельцин объявил себя «заместителем» Горбачева и начал вести себя как де-факто руководитель СССР, желающий строить «сильную Россию», на Украине поняли, что настал час решительных действий.

События развивались стремительно. На 24 августа было назначено экстренное заседание Верховного совета УССР. Всем было понятно, о чем будет идти речь, поэтому накануне вечером депутаты Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк написали черновик Акта провозглашения независимости. Но на заседании документ решили полностью переделать. Этим занялась специально созданная комиссия, в которую, в частности, вошли Александр Мороз, будущий многолетний глава Социалистической партии Украины, и Дмитрий Павлычко, который утверждал, что воевал в составе Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России), но по приказу командира вступил в комсомол и партию, чтобы разлагать ее изнутри.

Проект был составлен буквально на коленке. Что интересно, Мороз позже вспоминал, как в приемной Кравчука, обсуждая Акт независимости 24 августа 1991 года, предложил убрать из текста возвеличивание Ельцина: «Когда вышли от Кравчука, я сказал: давайте уберем то, что касается заслуг Ельцина в этом процессе, потому что пройдет время, и будет неудобно ссылаться на это. Это исторический документ. Все согласились, вычеркнули и потом пошли объявлять». В итоге за независимость проголосовали почти все украинские депутаты, включая коммунистов.

[Коммунисты] поддержали независимость, потому что понимали: царские игры в Москве могут плохо закончиться для Украины. Потому что уже были Вильнюс, Тбилиси. Все сводилось к тому, кто возьмет власть — Горбачев или Ельцин, одна группа или вторая

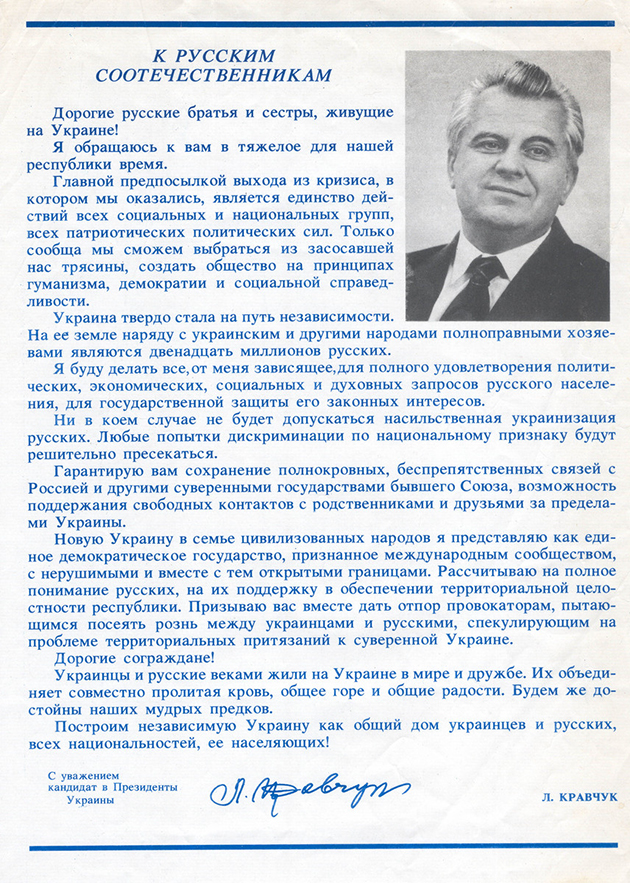

Тем не менее большая часть населения УССР явно не была настроена ломать страну и рвать связи с Россией: на мартовском всесоюзном референдуме жители УССР подавляющим большинством проголосовали за сохранение Советского Союза. Поэтому перед референдумом о независимости руководству Украины по главе с Кравчуком нужно было срочно заручиться поддержкой населения и лишить легитимности всесоюзное голосование.

Был и еще один важный фактор: Ельцину, который в тот момент занимался вопросами сохранения власти, провозглашение независимости Украины и последующий референдум играли на руку. Они делали невозможным подписание Союзного договора, а значит, окончательно подрывали власть ГорбачеваПроигранная страна

План украинских властей удался. В референдуме 1 декабря 1991 года приняли участие почти 85 процентов жителей Украинской ССР, внесенных в списки. На него вынесли единственный вопрос — о провозглашении независимости. Подавляющее большинство (90 процентов) ответили «Да» самостоятельному пути — отдельно от «старшего брата». Результаты говорили сами за себя. В Донецкой области положительно высказались 83,9 процента проголосовавших; в Луганской — 83,9 процента; в Харьковской — 86,3 процента; в Одесской — 85,4 процента. На этом фоне выделялся только Крым, хотя и там идея независимости получила 54,2 процента голосов.

Многие украинские политики по сей день приводят результаты волеизъявления как свидетельство всеобщего подъема национального самосознания и стремления народа к возрождению государственности. В действительности же рекордная поддержка независимости Украины, причем даже в «пророссийских» областях, вызвала тогда удивление у многих. Но причин столь масштабного и безальтернативного голосования в реальности было немало.

Населению гарантировали не просто сохранение полнокровных беспрепятственных связей с Россией, но и меры по защите и развитию русского языка и культуры. Многие искренне надеялись, что глобально ничего не изменится, а еще — что независимость приведет к процветанию Украины. В агитационных материалах приводились показатели экономического развития, сопоставимые с Германией и Францией. Действительно, до распада СССР Украина занимала первое место в Европе по выплавке стали, добыче угля и железной руды, производству сахара.

К тому же из-за парада суверенитетов и августовского путча народ был полностью дезориентирован. Что интересно, в самом Акте провозглашения независимости, вынесенном на референдум, говорилось: «Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины». Но никакой другой конституции, кроме советской, на тот момент не существовало.

«Люди и на Украине, и в России, конечно, субъективно не хотели распада, и в то же время хотели твердой власти, но в Кремле ее не было видно, — говорит Борис Межуев. — И с 1990 года для всех перспектива появления твердой власти стала ассоциироваться с республиканским суверенитетом. Отсюда такое противоречивое электоральное поведение. На мой взгляд, судьба СССР была предопределена, когда Горбачев допустил появление Ельцина на посту главы Верховного Совета РСФСР, тем самым сделав неизбежным конфликт центра и России».

Далее все зависело не от референдумов, а от способности воспользоваться силой и принять все неизбежные издержки этого использования. Такой способности ни у кого в Москве не оказалось — ни у Горбачева, ни у ГКЧП. А Ельцин не мог без ущерба для себя перескочить из одного кресла в другое, хотя, может быть, и хотел этого

По мнению журналиста Олега Кашина, итоги декабрьского референдума на Украине не вполне корректно считать абсолютным согласием всего украинского народа с независимостью. «Предполагаю, что люди правых украинских взглядов действительно боролись за независимость. Но с точки зрения стандартного советского обывателя, голосование, проходившее в один день с прямыми президентскими выборами, на которых победил Кравчук, было голосованием за начальство. И здесь кроется ответ: те же самые люди, которые в марте голосовали за Союз, за Горбачева, в декабре голосовали за Кравчука, за независимость Украины», — сказал он «Ленте.ру».

Думаю, что среди участников декабрьского референдума мало кто предполагал немедленное отделение России от Украины границами. Это было пассивное, лояльное голосование. Люди отдали голоса за свою власть — не более

Как бы то ни было, референдумом Украина поставила крест на создании ССГ и дальнейшей судьбе Союза. Вскоре СССР исчез с политической карты мира. Комментируя результаты референдума, Ельцин недвусмысленно заявил, что «без Украины союзный договор теряет всякий смысл». К тому моменту 13 из 15 союзных республик (кроме России и Казахстана) уже провозгласили себя независимыми, в большинстве из них прошли аналогичные референдумы.

Украину обвинили в разрушении отношений с Россией в угоду Западу

«Нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине», — заявил он.

Политик назвал «преступной ошибкой» Украины отказ от торгово-экономических отношений с Россией. По его мнению, Киев «делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины».

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

Читайте также: