Крикс марина что значит

Обновлено: 01.06.2024

«В то время, когда осведомленные люди уже осознали обреченность Германии в войне, я получил уникальную возможность участвовать в создании внутри структуры вооруженных сил совершенно нетрадиционной организации, в которой личные инициатива и ответственность ценились выше, нежели зависимость от вышестоящего начальства и подчинение. Воинские звания и отличия, не подкрепленные личными качествами, не имели среди нас особого значения».

– вице-адмирал Гельмут Гейе, командующий соединением «К».

Стратегия интенсификации ведения боевых действий, задуманная гросс-адмиралом Деницем, дала о себе знать практически сразу после формирования соединения «К»: новообразованные германские морские диверсанты получили чуть больше пары недель на подготовку, после чего были брошены в бой.

В первой статье цикла (Боевые пловцы кригсмарине: соединение «К») мы вкратце рассмотрели историю образования и основные факты о данной нетрадиционной структуре немецких вооруженных сил времён Второй мировой войны. В данном же материале мы подробно разберем их «итальянский дебют».

Сложно сказать, была ли в действительности оправдана спешка руководства кригсмарине. Итальянцам, добившимся наибольших успехов в сфере морских диверсий, потребовалось несколько лет, чтобы решить технические проблемы применения человекоторпед («Майяле») и подготовить горстку пилотов для данного типа вооружений. Немцы попытались пройти данный путь через краткосрочную интенсивную практику, но результаты у этого были, пожалуй, абсолютно плачевны.

Подготовка

В ночь на 13 апреля 1944 года целая флотилия «Негеров» прибыла в местечко под названием Пратика-ди-Маре, которое находилось в 25 км южнее Рима. Численность соединения была довольно внушительной – для первого боевого применения руководство кригсмарине выделило целых 30 человекоторпед. Это, впрочем, вызывало неожиданные проблемы с отбором пилотов – добровольцев было больше, чем самих плавсредств.

Транспортировка «Негеров» в Италию происходила в режиме абсолютной секретности. Человекоторпеды перемещались железной дорогой, а затем автомобильным транспортом, будучи укрытыми парусиновыми чехлами. Известно, что немцы столкнулись с рядом трудностей в ходе данного мероприятия – никаких предварительных учений по перевозке данного типа вооружений не было, и какой-либо опыт в данном вопросе у бойцов соединения «К» просто-напросто отсутствовал.

Старт операции, впрочем, осложнялся еще и господством в воздухе, которое к моменту 1944 года уже имели союзники. В связи с этим «Негеры» были размещены не непосредственно у побережья, а в сосновой роще, что находилась в некотором удалении от моря.

Вышеуказанные обстоятельства наложили свои сложности на поиск берегового пункта развертывания – диверсантам никак не удавалось отыскать ни одной, даже самой малой бухты. Более того, у них не было кранов или лебедок, с помощью которых можно было бы спускать «Негеры» с необорудованного побережья на глубину, а хоть сколько-нибудь подходящих пляжей они найти не могли – большинство исследованных позволяли уйти в море на 100 м, не теряя дна под ногами.

Впрочем, немцам, в конце концов, улыбнулась удача: в 29 км от стоянки кораблей в Анцио, которая была выбрана в качестве объекта нападения, близ разрушенного бомбами населенного пункта Торре-Ваяника нашлось место, где достаточная глубина начиналась в 20–30 метрах от берега. Большая удаленность от цели накладывала свои сложности, однако расчетная дальность хода «Негеров» позволяла пройти необходимую дистанцию (29 км до Анцио и чуть больше 16 км назад, до первой линии немецких окопов).

Первая диверсия была запланирована в новолуние, приходящееся на ночь с 20 на 21 апреля. Разведка доложила о том, что на рейд в Анцио встал конвой кораблей союзников – по известным данным, суда обычно находились на стоянке не менее 3–4 дней. Погода стояла благоприятная, ночи были темными, а на небе хорошо виднелись звезды – это позволяло пилотам «Негеров» иметь дополнительные ориентиры, помимо наручных компасов.

На этом, впрочем, все не заканчивалось: для помощи боевым пловцам бойцы вермахта на переднем крае должны были поджечь около полуночи какой-нибудь сарай и поддерживать яркое пламя в течение нескольких часов. Как подтвердили все вернувшиеся пилоты, этот огонь был отлично виден с моря. Миновав его на обратном пути, они могли спокойно топить свои торпеды-носители, не сомневаясь в том, что доберутся до берега, занятого немцами. Кроме этого, немецкая зенитная батарея через каждые 20 минут выпускала серию осветительных снарядов в направлении порта Анцио. Правда, ее дальнобойности не хватало, чтобы осветить корабли на рейде, однако снаряды указывали «Негерам» требуемое направление.

В 21 час 20 апреля 1944 года стартовала первая операция германских морских диверсантов.

Для обеспечения спуска «Негеров» на воду сухопутное командование выделило 500 солдат, и это был отнюдь не легкий труд: им требовалось тащить транспортировочные тележки с «Негерами» в море настолько далеко, чтобы торпеды сами всплыли. Пехотинцы должны заходить в воду по шею, толкая тяжкий груз: на транспортировку одной тележки требовалось 60 человек.

Операция пошла не по плану уже на данном этапе: пехотинцы сочли порученное задание очередной глупостью высшего командования, и начали активно саботировать спуск «Негеров». Солдаты бросали человекоторпеды на отмели, отказываясь выталкивать их в море, в результате чего лишь 17 аппаратов были спущены на воду и взяли курс на Анцио. Остальные 13 пали жертвой отлынивающих от работы солдат вермахта и были подорваны на мелководье утром следующего дня.

Анцио

Перед началом операции пилоты были разбиты на три боевые группы. Первая, которую возглавил старший лейтенант Кох, должна была обогнуть мыс у Анцио, проникнуть в Неттунскую бухту и найти там корабли противника. Вторая, более многочисленная, под командованием лейтенанта Зейбике, должна была атаковать суда, стоявшие на рейде у Анцио. Остальные пять пилотов, под командованием гардемарина Потхаста, намеревались проникнуть в сам порт Анцио и выпустить свои торпеды по кораблям, которые могли оказаться там, или по причальной стенке.

В числе удачно спущенных на воду 17 «Негеров» была вся группа Коха – ей предстоял самый дальний путь, и она была спущена на воду первой. Кроме того, на плаву оказалось около половины аппаратов группы Зейбике и всего 2 торпеды из числа тех, на которых предстояло проникнуть в порт Анцио.

В таком составе флотилия и вышла на первое боевое задание.

«Мы предполагали, что вражеские корабли охранения, предназначенные для защиты главных сил, будут бросать время от времени глубинные бомбы. Если я шел верным курсом, то должен был вскоре услышать и эти разрывы.

Не услышав ничего подобного, я решил уже в начале второго часа ночи взять новый курс – на восток, так как боялся, что меня унесло слишком далеко в море. Однако мои опасения не оправдались. Идя новым курсом, я уже через десять минут увидел перед собой огни.

Видимо, я находился вблизи Анцио. В 1 час 25 мин. заметил впереди справа малое судно, прошедшее мимо меня на расстоянии около 300 м. Орудий не видно было. Судно, судя по габаритам, могло быть тендером. Оно шло курсом на Анцио. Его силуэт был еще некоторое время различим на фоне огней, потом оно скрылось.

Около 1 часа 45 мин. я увидел еще одно небольшое, по-видимому, сторожевое судно, на этот раз стоявшее на месте. Я выключил электродвигатель, чтобы со сторожевого судна не могли заметить меня или уловить шум моего мотора, и продрейфовал мимо этого судна. Тратить на него торпеду мне было жалко, так как я еще надеялся встретить крупные десантные и транспортные суда».

– обер-фенрих Герман Фойгт, участник рейда на Анцио.

Так или иначе, трудности операции не закончились на одном лишь спуске человекоторпед на воду. Германским боевым пловцам предстоял долгий путь (более 2,5 часов) в тесных кабинах «Негеров». Но самые большие проблемы начались, когда они приблизились к Анцио…

Пожалуй, произошедшее далее как минимум вызвало смятение у немецких морских диверсантов: они шли к порту, рассчитывая устроить настоящую бойню среди кораблей союзников, подтвердив жизнеспособность идеи ассиметричной морской войны, а в результате лишь обнаружили, что и рейд у Анцио, и сам порт были… пусты.

Впрочем, сумрачный гений германской военной машины собрал в ту ночь свою кровавую жатву. Несмотря на отсутствие транспортных судов союзников, в Анцио находились как сторожевые корабли, так и портовая инфраструктура – именно они и стали жертвами боевых пловцов в ту злополучную ночь.

1. Обер-фенрих Фойгт потопил судно эскорта на рейде.

2. Обер-фенрих Потхаст потопил пароход в гавани.

3. Обер-ферншрайбмайстер Баррер потопил транспорт.

4. Шрайбер-обер-ефрейтор Вальтер Герольд взорвал погреб с боеприпасами под артиллерийской батареей в гавани.

5. Матрос Герберт Бергер (17 лет), торпедировал и уничтожил портовые укрепления. За эту операцию он был награжден Железным крестом 2-й степени и получил звание ефрейтора.

Итоги операции были двоякими.

Немецкое верховное командование восприняло их с воодушевлением – рейд на Анцио был признан успешным. И у военного руководства Германии появилась надежда на то, что вражеское превосходство в море может быть нивелировано ассиметричными средствами ведения морской войны.

С другой стороны, первая же боевая операция морских диверсантов показала не только перспективы подобного подхода, но и растущее падение возможностей и ресурсов Третьего рейха: рейд проводился практически вслепую, у соединения «К» не было никакой достоверной и свежей информации о противнике в Анцио. Командование не могло обеспечить даже авиаразведку, не говоря о чем-то большем.

Дополнительные сложности накладывало несовершенство самих человекоторпед, боевая эффективность которых всецело зависела от удачливости и личных качеств ее пилота. Отсутствие связи, возможности координации действий и средств навигации, низкая скорость, высокая аварийность, сложность развертывания – все это накладывало ограничения, которые сделали «Негеры» одноразовым оружием, не пригодным для массового использования. Впрочем, об этом мы поговорим в следующей статье.

Так или иначе, боевой дебют германских человекоторпед, несмотря на нанесенный врагу урон и низкие потери, оказался неудачен.

Союзники отныне знали о новой угрозе – фактора неожиданности больше не было. Более того, уже на следующий день американцами был найден один из «Негеров», пилот которого пал жертвой несчастного случая (в ту ночь он был одним из трех погибших морских диверсантов) и отравился двуокисью углерода – это позволило оценить новое оружие Третьего рейха и подготовиться к отражению новой опасности…

Постройка

19 сентября 1939 года Z-33 был перезаказан по проекту Z/36.A верфи Deschimag и получил заводской номер W.1004.

В первые месяцы строительство корабля было замедленно из-за нехватки материалов. Однако к осени командование посчитало, что обстановка улучшилась — появился некоторый запас материалов (в том числе сэкономленных на других заказах). К тому же давала себя знать острая нехватка кораблей этого класса. Решено было ускорить строительство. При постройке использовали материалы временно остановленных постройкой Z-35, Z-36, Z-41 и Z-42, а также их заказы на механизмы.

В декабре 1941 года появились первые более или менее точные результаты эксплуатации эсминцев Z-23 — Z-26. В свете этого на строящихся эсминцах было решено выполнить ряд изменений.

Изменения коснулись и находившихся в большой готовности эсминца Z-33.

Теперь он достраивался по измененному проекту Z-36A(Mob), основные отличия которого состояли в изменении планировки внутренних помещений, а по внешнему виду — наличием большого защитного козырька на носовой дымовой трубе.

Строительство проходило не очень-то гладко. Хронические задержки поставок, особенно главных механизмов, отвлечение верфей и рабочей силы на иные заказы привели к значительным отставанием от графика. Бригады специалистов постоянно посылались в Норвегию и Францию для ремонта находящихся в строю эсминцев, это сильно ослабляло имевшиеся рабочие кадры.

Строительство эсминца было окончено почти через 3,5 года после закладки — 6 февраля 1943 года

Z-33 (1941)

Решение о постройке Z-33 было принято в апреле 1939 года в месте с остальными одиннадцатью эсминцами проекта Z/38B. Корабли предполагалось использовать в водах метрополии и на Балтике. Однако данный проект не полностью удовлетворял требованиям морского командования и после ряда модификаций и увеличения размеров он превратился в проект крейсеров-разведчиков Spahkreuzer, а новые эсминцы было решено строить по проекту Z/36A.

История

После окончания Первой мировой войны и подписания Версальского мирного договора большая часть Императорских военно-морских сил Германии была передана Англии в качестве контрибуций (некоторое количество немецких кораблей было затоплено командами во избежание передачи англичанам). То что разрешалось оставить Германии для самообороны, являлось малой частью её морского могущества.

Так, в составе Рейхсмарине (название ВМС Германии с 1918 по 1935 годы), осталось шесть линкоров (водоизмещением 10000 тонн и главным калибром 280 мм) в строю и ещё два в резерве, шесть лёгких крейсеров (водоизмещением 6000 тонн с главным калибром 150 мм) в строю и 2 в резерве, 12 миноносцев водоизмещением 800 тонн и 12 миноносцев водоизмещением 200 тонн.

В дополнение к этим кораблям Германия могла так же иметь несколько малых вспомогательных судов. Под полный запрет попадали авиация и подводные лодки.

Договор между Англией и Германией 1935 года

После прихода к власти в Германии нацистов ВМС Германии официально переименовали — Рейхсмарине (флот рейха) стал Кригсмарине (военно-морской флот). 18 марта 1935 года А.Гитлер официально и в одностороннем порядке денонсировал Версальский договор. Правительство Великобритании, что бы хоть как-то ограничить развитие Кригсмарине, поспешило заключить с Германией новый договор. Переговоры проходили в Лондоне (с 4.05.1935 по 18.06.1935) между спец. уполномоченным Гитлера Риббентропом и министром иностранных дел Великобритании Хором. Переговоры завершились 18 июня 1935 года новым соглашением, в котором было удовлетворено требование Германии о том, чтобы «мощь германского флота составляла 35 % в отношении к совокупной мощи Британской империи». Причём эта пропорция должна была соответствовать как общему тоннажу, так и качественному составу флота.

Так же Германия получила право на создание подводного флота, равного британскому, но обязалась не превышать 45 % от его тоннажа. В случае нарушения этого обязательства, Германия должна была только «проинформировать» Великобританию. Это было сделано в феврале 1938 года. Германия известила Англию о намерении увеличить подводный флот до размеров британского.

Так, в результате этого договора, Германия получила право на флот общим тоннажом 420595 английских тонн (427344.25 метрических тонн), что являлось уравниванием её по тоннажу с флотами Франции или Италии. По классам кораблей тоннаж распределился следующим образом:

Такое деление дало возможность построить Германии два авианосца, пять линкоров, 21 крейсер и 64 эсминца. Надо отметить, что договор был заключен без участия держав-победительниц в Первой мировой войне (Франции и Италии) и Великобритания практически в одностороннем порядке приняла решения о признании денонсации Германией Версальского договора. Заключение этого договора не предотвратило развитие Кригсмарине, и 28 апреля 1939 года Гитлер объявил о его денонсации.

План Z

К моменту выхода Германии из соглашения 1935 года, был разработан «План Z» рассчитанный до 1948 года. Согласно этому плану Кригсмарине должна были иметь в своём составе четыре основные группы:

Описание конструкции

История службы

В составе 4-й флотилии эсминцев

После постройки Z-33 проходил боевую подготовку до июля 1943. Затем вместе с Z-29 прибыл в расположение арктической боевой группы: переформированной 4-й флотилии эсминцев под командованием капитана-цур-зее Рольфа Йоханнессона, вернувшегося со Средиземного моря, где он командовал трофейным эсминцем «Гермес» и заслужил Рыцарский крест.

В сентябре эскадренные миноносцы приняли участие в крупнейшей по составу сил, но смехотворной по результатам операции «Цитронелла». В ходе операции «Тирпиц», Z-31 (лидер 4-й флотилии), Z-33 и Z-29 в районе Грён-фьорда попали под точный артиллерийский огонь норвежской береговой батареи. Z-29 (корветтен-капитан фон Мутиус) получил попадание 102-мм снаряда, убившего 1 офицера и 3 матросов, 4 человека получили ранения. Z-31 (корветтен-капитан Альберте) был поврежден огнем 37-мм и 20-мм автоматов (3 убитых, 1 раненый). В корпусе и надстройках Z-33 (корветтен-капитан Холторф) насчитали 36 пробоин, потери его экипажа — 3 убитых и 25 раненых. В отместку эсминцы обрушили на противника огонь 150-мм артиллерии. Главный калибр линкора в это время подверг обстрелу поселок Баренцбург, куда затем был высажен десант численностью около 300 человек.

В октябре 4-я флотилия предприняла последнюю попытку возобновления минной войны в оперативной зоне советского Северного флота. В рамках операции «Катарина» планировалась постановка трех заграждений в районе м. Канин Нос. Вечером 27 октября Z-30, Z-31 и Z-33, на каждом из которых находилось по 50 неконтактных мин EMF и 20 минных защитников, вышли из Аль-тен-фьорда. Около полудня следующих суток германская авиаразведка обнаружила в 255 милях от эскадренных миноносцев шедший на восток отряд кораблей противника (9 эскадренных и эскортных миноносцев, 1 корвет, 7 тральщиков, 6 больших охотников), и в 16.20 из штаба «Адмирала Норвежского моря» поступил приказ о возвращении. Капитан- цур-зее Йоханнессон, не сомневавшийся в возможности успешного завершения операции, дважды просил разрешения на ее продолжение, но получил отказ. Утром 29 октября корабли вернулись в базу.

В начале ноября эсминцы довоенных типов покинули Арктику навсегда, таким образом, в составе боевой группы осталось только пять «нарвиков» 4-й флотилии. К Z-29, Z-30 и Z-33 прибавились пришедшие в конце месяца Z-34 и Z-38, a Z-31 ушел на ремонт в Германию. В таком составе флотилия участвовала в операции «Остфронт», ставшей последней попыткой германского надводного флота помешать проводке северных конвоев.

Боевая группа во главе с линкором «Шарнхорст» вышла в море поздней ночью 25 декабря. Ввиду болезни адмирала Куммеца тактическое руководство группой осуществлял Начальник эсминцев контр-адмирал Эрих Бей. Для ведения поиска конвоя JW-55B он развернул эскадренные миноносцы строем фронта впереди флагманского линкора, но вскоре из-за сильного встречного ветра и волнения скорость эсминцев снизилась настолько существенно, что они потеряли «Шарнхорст» из виду. Около полудня 26 декабря Йоханнессон получил приказ действовать самостоятельно, а в 14.00 Бей отпустил эсминцы на базу. Их отсутствие стало одной из причин гибели последнего боеспособного линкора Германии в бою с британской эскадрой. Нельзя назвать удачным и назначение на должность командующего эскадрой контрадмирала Бея — по мнению адмирала В.Маршалля, «человека, который, имея большой опыт в командовании эсминцами, недостаточно разбирался в принципах действия тяжелых кораблей».

В 1944 году бездействие боевой группы, вызванное нехваткой топлива, боязнью новых потерь и усилившейся активностью союзников, достигло столь ужасающей стадии, что стало угрожать боеспособности кораблей. Положение дел наилучшим образом характеризуется в известной работе Ю.Майстера. «Фактически, — пишет швейцарский историк,— эскадренные миноносцы не отвечали требованиям плавания в бурных северных морях и были весьма чувствительны к плохим условиям базирования в Северной Норвегии в связи с тем, что имели силовые установки, работавшие на паре высокого давления и требовавшие очищенной от примесей котельной воды. Серьезные ремонты могли выполняться исключительно на верфях Германии. Из-за недостатка топлива не только сокращалось число переходов в Германию, но и в ходе боевых действий проводилась экономия энергетических ресурсов кораблей, их полные возможности не использовались».

Эскадренные миноносцы активно участвовали в обеспечении ПВО Альтен-фьорда, сбив несколько самолетов, но в море практически не выходили. Только 31 июля флотилия в полном составе (в мае вернувшийся из Германии Z-31 сменил ушедшего на ремонт Z-30) сопровождала «Тирпиц» во время его последнего учебного похода, а 14 октября обеспечивала переход тяжело поврежденного линкора из Альтен-фьорда в Тромсё.

Впоследствии корабли флотилии стали использоваться на приморском фланге советско-германского фронта, но и здесь успех не сопутствовал им. 21 октября советские торпедные катера атаковали два германских конвоя в районе м. Кибергнес, но эскадренные миноносцы оказались слишком далеко, чтобы успеть вмешаться в ход столкновения. В последующие два дня они прикрывали от атак прибрежные конвои, а 26 октября флотилия предприняла попытку перехвата советских эсминцев «Баку», «Гремящий», «Разумный» и «Разъяренный», обстрелявших порт Вардё, но успеха не имела. 31 октября Z-33 выставил 20 мин ЕМС в районе м. Маккаур.

В конце года эсминцы 4-й флотилии (с 13 ноября до конца войны ею командовал капитан-цур-зее барон Хуберт фон Вангенхайм) совершили несколько выходов в море для обеспечения эвакуации германских войск из Северной Норвегии, в ходе которых не имели ни одного боевого столкновения. Отсутствие осязаемых результатов деятельности пяти крупных кораблей заставило командование Кригсмарине перевести флотилию на Балтику, где потребность в артиллерийских кораблях ощущалась весьма остро.

25 января Z-31, Z-34 и Z-38 покинули Тромсё, a Z-33, находившийся на севере без полноценного технического обслуживания уже 17 месяцев, проходил ремонт в Нарвике.

5 февраля Z-33 (фрегаттен-капитан Менге) покинул Нарвик. Высокая скорость корабля и сложные метеоусловия позволяли избежать обнаружения противником, но стали причиной неприятностей другого рода. Утром 7 февраля в районе Бру-фьорда (200 миль юго-западнее Тронхейма) эсминец ударился о подводную скалу, потерял правый винт и погнул вал. Днище было распорото на протяжении II — VII отсеков, обе машины вышли из строя. С большим трудом подошедшие сторожевики и тральщики отбуксировали превосходивший их по водоизмещению в 4 раза «нарвик» в находившийся поблизости Форде-фьорд, где утром 9 февраля его обнаружили британские самолеты-разведчики.

Спустя два дня после налета Z-33 был отбуксирован в Тронхейм и поставлен в док, который покинул лишь 26 марта. 2 апреля эсминец прибыл в Свинемюнде, к тому времени уже прифронтовой город, подвергавшийся почти каждый день налетам советской или союзной авиации. Ремонт повреждений так и не был полностью окончен. Z-33 не принял участия ни в одной боевой операции, а исполь зовался как плавучий склад запчастей. Часть экипажа списали в морскую пехоту. 27 апреля небоеспособный корабль отправился в Киль, а затем в Куксхафен, где и капитулировал.

Модернизации и переоборудования

В ходе плана «Барбара», принятый в ноябре 1944 года, на эсминце Z-33 зенитное вооружение было усилено за счет установок, снятых с затопленного в 1945 году "карманного" линкора Lutzow. Орудие N-3 на нем было снято и передано на эсминец Z-34.

Число стволов 37-мм автоматов на них к концу войны достигло десяти.

Вероятно, что две спаренных установки были размещены перед мостиком, еще две таких же — на платформе в средней части корпуса и еще одна "спарка" — на месте орудия N-3. Помимо этого эсминцы имели по двенадцать 20-мм автоматов, из которых одна счетверенная установка, две спаренных и четыре одноствольных.

Насколько велика была мощь Кригсмарине?

Действительно, благодаря нашим бывшим союзникам и мемуарам проигравших, мы более или менее прониклись мыслью о том, что немецкий флот во Второй мировой войне – это было нечто вполне грозное, страшное и трудноуничтожаемое. Но так ли это?

Насколько плохи немецкие адмиралы?

На самом деле только подводные силы Кригсмарине реально выглядели этакой гидрой, у которой вместо одной отсеченной башки вырастало три.

А вот с надводными силами все было очень печально. И эффективность надводных сил Третьего рейха была ничуть не больше, чем, скажем, у итальянского или советского флота. Что, кстати, только подтверждается тем, что с 1943 года Гитлер отправил большие корабли на отстой. Во избежание новых потерь.

Справедливости ради замечу, что Сталин поступил так еще раньше. Но тут дело в советских адмиралах, которые довольно быстро показали свою полную непригодность к такому тонкому делу, как флотоводство.

Но кто сказал, что немецкие адмиралы были лучше?

Список потерь. Да, именно он может многое рассказать о профпригодности немецких адмиралов лучше всего.

Давайте посмотрим, как и при каких обстоятельствах немцы теряли свои боевые корабли.

Договоримся, что пойдем сверху вниз, потому что всем известно и понятно (я надеюсь), что командовать линкором – это одно, а тральщиком – совершенно другое.

Единственный класс, который очень справедливо останется в стороне – это рейдеры, они же вспомогательные крейсера. Поскольку эти ребята наделали таких дел, которые рассматривать надо совершенно с другого ракурса.

Итак, пошли волну мутить.

Линкоры

«Бисмарк»

Героический «Бисмарк» был потерян в череде событий, которых иначе как «странными» не назвать. Вообще, командир корабля Лютьенс сделал все, чтобы корабль был потерян, и у него это получилось.

Скажите на милость, неужели было непонятно, что после такой оплеухи, как потопление «Худа», британцы на свой флаг изорвутся, но постараются найти немецкий линкор и его утопить? Зачем надо было бомбардировать Берлин своими депешами, по которым, кстати, «Бисмарка» и отыскали?

Далее (вообще это обсуждалось тысячи раз) Лютьенс не принял надлежащих мер для того, чтобы расклинить рули. Мог отдать приказ, разрешающий расклинить взрывом? Мог. Побоялся за валы. В итоге «Бисмарк» ушел на дно с прекрасно отбалансированными валами, но совершенно бесполезными в данном деле.

Резюме: глупая потеря вследствие не совсем смелого командования.

«Тирпитц»

В три строчки: жил грешно, помер смешно. Всю войну прятаться по шхерам и воевать только на информационном фронте – это для линкора стыдно. Ну хоть смерть под бомбами принял, как боевой корабль.

«Шарнхорст»

Двоякое у меня отношение к судьбе этого корабля. Капитан 1 ранга Хинце и командовавший операцией контр-адмирал Бей знали, что конвой JW 55B охраняет линкор «Герцог Йоркский», крейсер «Ямайка» и 4 эсминца. И что в районе где-то идет обратный конвой RA 55A, в составе которого были крейсера «Шеффилд», «Белфаст» и «Норфолк» еще с восемью эсминцами.

«Шарнхорст» и 5 эсминцев в принципе могли составить огромную проблему для британской группы прикрытия, но Бей отправил эсминцы искать конвой южнее, так как все еще не мог войти в контакт. В итоге «Шарнхорст» остался в одиночестве. Несколько раз линкор выходил в атаку, пару раз отрывался от конвоя, но… Британские линкор, один тяжелый и три легких крейсера, 8 эсминцев не оставили немецкому кораблю никаких шансов.

Весьма героически, но очень глупо.

«Гнейзенау»

Вот этот корабль погиб совершенно не героически. Поскольку к моменту гибели вопрос о его восстановлении не стоял. Слишком хорошо ему досталось от авиации британцев, а потому его потопили свои же, чтобы перегородить фарватер.

Тяжелые крейсера

«Дойчланд»/«Лютцов»

Взорван собственным экипажем в мае 1945 года в Свинемюнде, где сидел на мели после попадания британских бомб и использовался как батарея.

«Адмирал Шеер»

Потоплен британской авиацией при налете на город Киль в 1945 году.

«Адмирал граф Шпее»

Рейдерствовал в Атлантике. Потопил 11 британских судов. Был пойман отрядом их тяжелого и двух легких крейсеров, принял бой. Значительно повредил тяжелый крейсер «Эксетер» и легкий «Аякс».

Командир корабля Лансдорф поддался на провокацию британцев. Поверил, что в охоте за «Шпее» принимают участие и другие корабли, и взорвал, и затопил крейсер.

Возможно, спорно, но очень бездарно.

«Адмирал Хиппер»

Уничтожен британской авиацией при налете на Киль в 1945 году.

«Блюхер»

Погиб в первой же боевой операции в 1939 году. Проходя через Осло-фиорд, получил несколько попаданий снарядов 281-мм и 150-мм и торпед из форта Оскарборг. Затонул.

«Принц Ойген»

Прошел всю войну. Затонул возле атолла Кваджалейн, где принимал участие в атомных испытаниях в качестве мишени.

Легкие крейсеры

«Эмден»

Потоплен британской авиацией при налете на город Киль.

«Кенигсберг»

Потоплен 10 апреля 1940 года британскими бомбардировщиками «Скьюа». Вообще-то можно сказать, что это позор. От «Скьюа» можно было отбиться при помощи MG.34.

«Карлсруэ»

Потоплен 9 апреля 1940 года. Сперва попадание торпеды с британской подводной лодки, потом добили свои.

«Кельн»

Потоплен авиацией союзников в Вильгельмсхафене.

Эсминцы

«Леберехт Маас». Потоплен своей авиацией из-за не информированности в 1939 году.

«Георг Тиле». Потоплен британскими эсминцами в 1940 году в Нарвике.

«Макс Шульц». Подорвался на мине в 1939 году и погиб вместе со всем экипажем.

«Герман Шеманн». Потоплен поврежденным крейсером «Эдинубург» при атаке конвоя QP-14.

«Бруно Хайнеманн». Подорвался на британских минах в 1942 году.

«Вольфганг Зенкер». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Бернд фон Арним». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Эрих Гизе». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Эрих Келльнер». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Фридрих Экольдт». Потоплен 26 декабря 1942 года британским крейсером «Шеффилд».

«Дитер фон Редер». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Ганс Людеманн». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Герман Кюнне». Потоплен в апреле 1940 года британскими эсминцами в Нарвике.

«Вильгельм Хайдкамп». Потоплен в Первой битве при Нарвике 11 апреля 1940 года.

«Антон Шмидт». Потоплен в Первой битве при Нарвике 10 апреля 1940 года.

И вот на этом можно было бы и остановиться. Ниже, у тральщиков, «шнелльботов» и прочей мелочи все было не сильно лучше. Но и не сильно хуже. Сами понимаете, что крейсером не поставят командовать лейтенанта, ему как раз катер дадут. Выжил – пошел выше, нет… Ну катеров во все времена хватало.

Что можно сказать, увидев этот скорбный список? Правильно, что рядом неплохо было бы поставить британский. Но Британия воевала по всему миру, во всех морях и на всех океанах. В том числе и там, куда заплывали только совершенно безбашенные ребята на немецких рейдерах.

Смотрим на немецкую статистику.

Немецкая статистика

Из 4 линкоров три были потеряны совершенно бездарно. Особенно «Тирпитц», коллега нашего «Марата». Это печально, конечно, когда огромный и могучий боевой корабль погибает так: не сделав ни одного выстрела по врагу, не причинив никакого урона.

Сбитые самолеты, простите, не в счет. Слишком, знаете ли, цена разная.

Три из шести тяжелых крейсеров были потеряны в ситуациях, сродни бисмарковской. Лидер, конечно, «Адмирал граф Шпее», который вполне мог хотя бы попробовать раскидать основательно потрепанные британские легкие крейсера и уйти.

Два из шести легких крейсеров тоже погибли в ситуациях, которые не в лучшем свете показывают командование кораблей. «Карлсруэ» получил одну британскую (не самые мощную в мире) торпеду. В аналогичной ситуации британский «Эдинбург» получил три немецких, но мало того, что не утонул сразу, так еще и «Ганса Шемана» на дно отправил. Здесь же одна торпеда – и все, руки опустили, корабль потопили.

С «Кенигсбергом» тоже своеобразно. Да, проворонили батарею на берегу. Да, получили три снаряда 210-мм, но: ход в пределах 22ꟷ24 узла дать могли, рули работали, зенитки стреляли. Не отбиться от «Скьюа», который летел со скоростью 300 км/ч и нес одну бомбу 227-кг… Да, бомбардировщиков было 15, но и «Кенигсберг» шел не один.

С эсминцами и просто, и сложно одновременно. На момент начала войны у Германии был в наличии 21 эсминец, да построили еще 19. Итого 40.

Вот из 21 корабля предвоенной постройки 10 (то есть половина) была потеряна в ходе операции по захвату Норвегии. Вообще, Норвегия очень дорого обошлась Германии: 1 тяжелый, 2 легких крейсера и 10 эсминцев. Перебор по всем статьям.

Но главное, как были потеряны эти корабли. Вообще, сражение при Нарвике достойно отдельного подробного разбора, поскольку оно является лучшим примером качества подготовки немецких флотских командиров. Точнее, отсутствия этого качества.

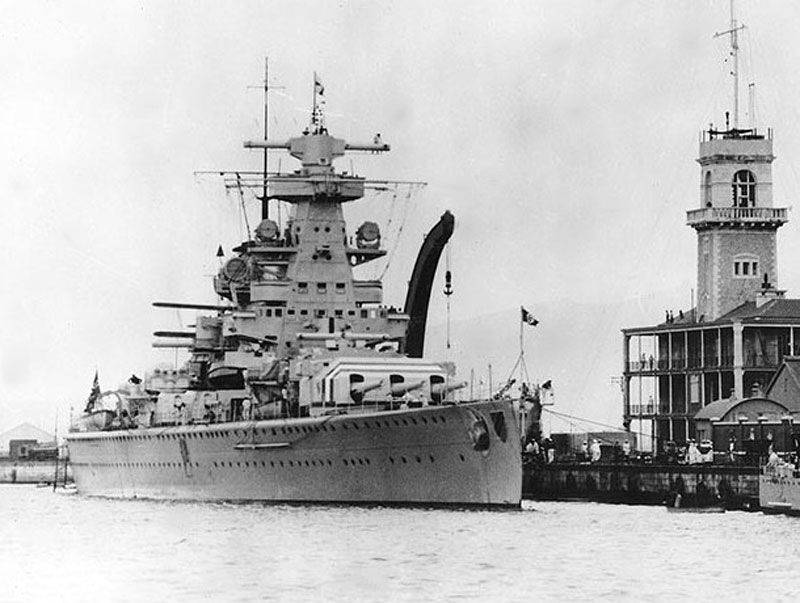

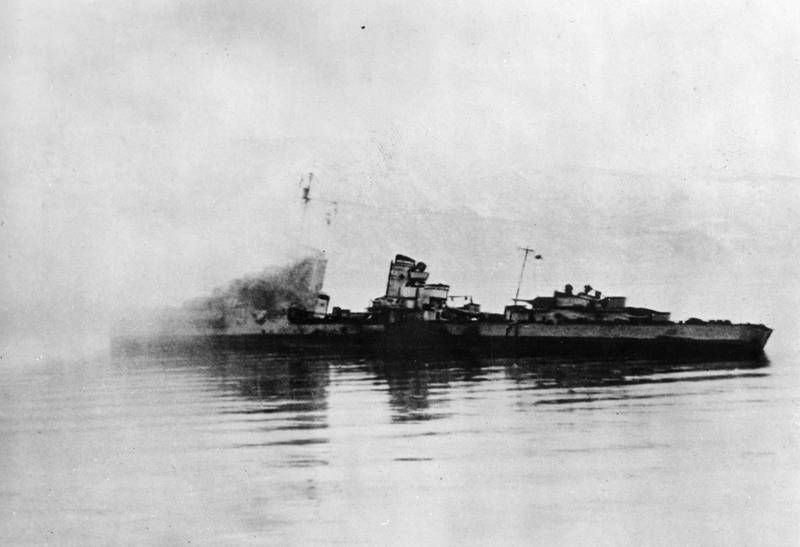

«Эрих Гизе» незадолго до своего финала.

Не менее интересна и поучительна история гибели «Леберехта Мааса» и «Макса Шульца», что тоже свидетельствует о проблемах в подготовке командиров кораблей.

Немощь надводного флота

В целом же, если говорить о том, насколько эффективно работало Кригсмарине, то тут можно сказать так: Кригсмарине действовало просто превосходно… для британских СМИ. Самим фактом своего существования оно оправдывало все расходы и затраты на содержание британского флота. Хотя, как показала практика той войны, жало британских линкоров оказалось, мягко говоря, неэффективным. Потопление «Бисмарка» и «Шарнхорста», конечно, дело большое, но ради этого содержать 19 линкоров…

Тогда Кригсмарине свою задачу даже перевыполнила, поскольку время от времени Королевский флот даже нес потери от немецкого флота. У надводной части Кригсмарине на счету 1 авианосец, 1 линейный крейсер и 4 эсминца. Остальные потери британского флота на совести подводных сил и Люфтваффе.

Здесь можно сказать, что Версаль с его ограничениями сыграл свою роль, и в рядах Кригсмарине не было такого количества должным образом подготовленных моряков, как у Флота Открытого моря. Увы, вполне возможно. И если бы кораблями Кригсмарине командовали морские волки из того флота, возможно, столь глупых потерь можно было бы избежать.

Но вышло то, что вышло, история штука вредная. И в том, как многие историки преподносят «заслуги» Кригсмарине, есть резон. Хотя действия подводных сил и рейдеров заслуживают уважения как минимум.

Но боевые действия горстки кораблей, которые олицетворяли «мощь» надводной части немецкого флота, увы, нельзя назвать удачными. И в этом немалая заслуга именно командиров немецких кораблей, которые не обладали должным уровнем подготовки, а потому ничем себя не проявили.

Хотя, конечно, были в немецком флоте вполне себе хорошие экипажи. Например, «Принц Ойген» был укомплектован на самом сносном уровне, что и показал его боевой путь. Да и его родственник «Адмирал Хиппер» вполне прилично воевал.

Но об этом мы поговорим чуть позже. Там, где будем разбирать такие морские загадки, как пропавший эсминец Кригсмарине или как потерять 10 кораблей и не попасть в гестапо.

Читайте также: