Один работник другому эти начальники хорошо устроились требуют от нас то что сами не выполняют

Обновлено: 28.06.2024

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

Попытки управлять человеком, группой людей и иными человеческими общностями нередко натыкаются на сопротивление последних. В этом случае перед инициатором управляющего воздействия открываются два пути:

попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, то есть сломить сопротивление (открытое управление); замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало возражения (скрытое управление).

Понятно, что применить второй способ после провала первого невозможно — намерение разгадано и адресат настороже.

Ко второму способу прибегают тогда, когда предвидят сопротивление и потому сразу делают ставку на скрытость воздействия.

Фактически в каждой группе людей есть лицо, которое влияет на других, причем часто незаметно, и другие бессознательно подчиняются ему.

Скрытое управление производится помимо воли адресата и допускает возможное несогласие последнего с тем, что предлагается (иначе инициатору нет оснований скрывать свои намерения).

Морально ли тайно управлять другим человеком против его воли? Это зависит от степени моральности целей инициатора. Если его цель — получить личную выгоду за счет жертвы, то, безусловно, аморально. Скрытое управление человеком против его воли, приносящее инициатору односторонние преимущества, мы называем манипуляцией. Инициатора, управляющего воздействием, будем называть манипулятором, а адресата воздействия — жертвой (манипуляции).

Таким образом, манипулирование — это вид скрытого управления, определяемый эгоистическими, неблаговидными целями манипулятора, наносящего ущерб (материальный или психологический) своей жертве.

Скрытое управление может преследовать вполне благородные цели. Например, когда родитель вместо приказов незаметно и безболезненно управляет ребенком, ненавязчиво подвигая его к действиям в правильном направлении. Или то же самое во взаимоотношениях руководителя с подчиненным. В обоих случаях объект управления сохраняет свое достоинство и сознание собственной свободы. Такое скрытое управление не является манипуляцией.

Аналогично, если женщина с помощью всяческих женских хитростей скрыто управляет мужчиной, дабы он избавился от вредных привычек (злоупотребление спиртным, курение и т. д.), то можно только приветствовать такое управление. В иных случаях достаточно трудно провести грань — манипуляция это или нет. Тогда термин "скрытое управление" будет иметь более широкий смысл.

В общем случае скрытого управления инициатора управляющего воздействия будем называть управляющим субъектом или просто субъектом, или отправителем воздействия. Соответственно адресата воздействия будем называть управляемым объектом или просто объектом (воздействия).

ЧАСТЬ I. Психологические основы скрытого управления

Истинная мудрость приходит к каждому из нас тогда, когда мы сознаем, как мало понимаем в жизни, в самих себе, в мире вокруг нас.

Глава 1. Эксплуатация потребностей человека

Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели.

В нас, в нашем непонимании самих себя кроется возможность манипулировать нами.

Нами управляют наши потребности.

Каждый из нас обладает какими-то слабостями.

Каждый характеризуется некими пристрастиями.

Все мы привыкли действовать по правилам, соблюдать ритуалы.

Все это может быть использовано (и используется!) манипуляторами.

Классификация потребностей

Общепризнана следующая классификация потребностей человека, предложенная А. Маслоу.

— Физиологические потребности (пища, вода, жилье, отдых, здоровье, желание избежать боли, секс и т. д.).

— Потребность в безопасности, уверенности в будущем.

— Потребность принадлежать какой-то общности (семье, компании друзей, еди- номышленникам и т. п.).

— Потребность в уважении, признании. Потребность в самореализации.

Вместе с тем психологами установлено громадное значение для психического здоровья человека (а значит, и здоровья физического) положительных эмоций.

Удовлетворение каждой из вышеуказанных потребностей приносит положительные эмоции. Однако существуют вещи, обстоятельства, также доставляющие нам подобные эмоции, но не относящиеся ни к одному из пяти видов потребностей. Например, хорошая погода, красивый пейзаж, забавная сценка, интересная книга или беседа, любимые занятия и т. п. Поэтому считаем возможным дополнить классификацию А. Маслоу еще одним, шестым видом: потребность в положительных эмоциях.

Реклама, навязшая в зубах

Следующий рекламный текст известен, по-видимому, всем, кто смотрит ОРТ:

Еда — это наслаждение. Наслаждение вкусом. Но каждый раз во время еды нарушается кислотно-щелочной баланс и возникает опасность кариеса. Жевательная резинка «Дирол» с ксилитом и карбамидом защищает ваши зубы с утра до вечера!

Создатели этой рекламы апеллируют к физиологическому удовольствию от процесса еды и демонстрируют желание удовлетворить потребности слушателей в здоровых зубах, защитить от зубной боли.

Заразительный пример

В американском городе Кливленде директор зоопарка был весьма огорчен поведением молодой гориллы — она упорно отказывалась от еды. Поэтому он ежедневно залезал к ней в клетку, ел фрукты, хлеб, жаркое до тех пор, пока неопытная горилла, подражая ему, не научилась есть самостоятельно.

Дальше дело пошло само — физиологическая потребность в пище плюс приобретенный навык сделали свое дело: детеныш прибавил в весе. (Однако за время обучения и директор набрал 15 кг и теперь изнуряет себя диетами, чтобы избавиться от лишнего веса.)

Как победить лень мужа

Обитательница коттеджа обращается к соседке, женщине с отличной фигурой, вышедшей в свой сад: "Дорогая, не могла бы ты надеть свой купальник-бикини? Он так тебе идет!"

Получив согласие, она заходит в свой дом и говорит мужу: "Не хочешь ли посмотреть, какие купальники теперь в моде? Как раз такой на соседке. Заодно постриги лужайку".

Ясно, что жена использует эротический стимул для того, чтобы заставить мужа поработать. Кроме того, распаленный видом соблазнительных женских форм муж (жена это знает по опыту) вечером в постели будет не так ленив, как обычно.

Данной манипуляцией жена достигает сразу двух целей.

Голая правда

Об эффективности манипуляций, использующих сексуально-эротические потребности, свидетельствует и следующий исторический эпизод.

Один работник другому эти начальники хорошо устроились требуют от нас то что сами не выполняют

Рубрики

Словосочетание «трансактный анализ» дословно означает «анализ взаимодействий». Американский психотерапевт Эрик Берн подметил, что в зависимости от ситуации, общаясь, мы принимаем одну из трех позиций, которые он условно назвал Родитель (Р), Взрослый (В) и Дитя (Д). Критерии данных позиций: Р – требует, оценивает (осуждает или одобряет), учит, руководит, покровительствует; В – рассудительность, работа с информацией; Д – проявление чувств, беспомощности, подчинения.

Пример. Руководителю сообщили, что необходимо быть на некоем совещании. Идти надо, но не хочется. Первый голос: «Пустая трата времени на этом совещании, а здесь стол от бумаг ломится». Второй голос: «Вообще-то это входит в число обязанностей, да и какой пример подам подчиненным, нарушая порядок». Третий: «Не приду, шеф разозлиться, неприятностей не оберешься». И решение: «Ладно, пойду, но возьму с собой работу, сяду подальше, поработаю с бумагами. Первый голос – позиция В, вторая – Р, третий – Д. Решение – это разумный компромисс между этими позициями.

Еще один пример. Одна дама борется со своей полнотой. Сегодня, в день рождения одной из коллег, в комнате появился торт – готовятся отметить это событие. Увидев угощение, дама слышит три внутренних голоса. Первый: «Какой вкусный торт!» Второй: «Здесь верных 500 килокалорий». Третий: «Съешь, подкрепись, все равно уже время обеда». Конечно, это последовательно выступают Дитя, Взрослый, Родитель. В итоге принимается компромиссное решение – съесть маленький кусочек.

Впрочем, компромисс может и не состояться, если одна из позиций ближе внутреннему состоянию человека. В последнем случае могла одержать чистую победу и позиция Д (А! Один раз живем!) и позиция В (полный отказ от угощения).

В любой ситуации в той или иной степени проявляется каждая из трех позиций Р, В, Д искусство состоит в том, чтобы правильно определить решающую из них, в соответствии с которой и действует человек. Знание этой позиции позволяет предвидеть поведение собеседника и, следовательно, наиболее эффективно общаться, направляя разговор в нужное русло.

1. Пристройка

Известный российский теоретик театра П.М. Ершов, анализируя взаимодействие актеров на сцене, ввел понятие «пристройка», оказавшееся очень полезным в психологическом анализе, в том числе и в трансактном [Ершов: 1912]. Пристройка сверху осуществляется при проявлении своего превосходства; пристройка снизу – подчинения, пристройка рядом – равного партнерства.

К примеру, начальник – подчиненный, старший – младший; у первых, естественно, пристройка сверху, у вторых – пристройка снизу. У коллег одного возраста и положения ограниченна пристройка рядом. Попытка осуществить пристройку сверху может вызвать возмущение. Oценка действий другого человека – это пристройка сверху. Комплимент, а тем более лесть – пристройка снизу.

2. Признаки пристроек

Сверху – стремление доминировать; внешне может выглядеть как поучения, осуждения, советы, порицание, замечания, обращения «ты», «сынок», высокомерные или покровительственные интонации, похлопывание по плечу, стремление занять более высокое место, подача руки ладонью вниз, взгляды сверху вниз и многое другое.

Снизу – выглядит как просьба, извинение, оправдание, виноватые или заискивающие интонации, наклоны корпуса, опускание головы, подавание руки ладонью вверх и т.п.

На равных – отсутствие пристроек сверху или снизу, стремление к сотрудничеству, информационному обмену, соревнованию; характерны повествовательные интонации, вопросы и т.п.

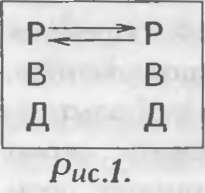

Трансакция – единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием позиций друг друга. Графически это выглядит так: каждый партнер по общению изображается в виде набора всех трех его позиций: Р, В, Д (сверху вниз), а трансакция изображается стрелкой, идущей от выбранной позиции одного собеседника к предполагаемой позиции другого.

3. Примеры трансакций.

Ситуация 1. Один работник – другому: «Эти начальники хорошо устроились: требуют от нас то, что сами не выполняют». Второй: «Да уж, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Поскольку первый осуждает, то он занял позицию Родитель. К собеседнику он осуществляет пристройку рядом: разговор на равных, то есть имеет место трансакция Р: Р. Второй собеседник также принимает позицию Родитель и осуществляет трансакцию P: P.

Ситуация 2. «Не подскажете, который час?» – «Сейчас; без четверти двенадцать». Обмен информацией – это позиция Взрослый. Имеет место пристройка рядом В: В. Обратная трансакция также имеет вид B: B. Изображены они обе на рис. 3.

Другой пример трансакций этого же типа. Руководитель спрашивает своего заместителя: «Как Вы думаете, что нужно предпринять, чтобы прекратить опоздания на работу?» Заместитель: «У меня есть кое-какие соображения на этот счет».

Ситуация 3. Одна из сотрудниц обращается к другой: «Может, сбегаем посмотрим сериал, пока начальства нет?» – «Давай». Мотивом первой является желание получить удовольствие, удовлетворить чувство любопытства (что дальше произойдет с героями сериала?). То есть она занимает позицию Дитя и такую же позицию предлагает собеседнице (пристройка рядом). Такое распределение позиций принимается и второй стороной. Осуществляется встречная трансакция Д: Д на рис. 4.

В отличие от трех предыдущих, где реализовалась пристройка рядом, речь теперь пойдет о пристройках сверху и снизу. Приведем соответствующие примеры.

Ситуация 4. Начальник – подчиненному: «Опаздывая, вы подрываете свой авторитет». – «Я понимаю и сделаю необходимые выводы». Начальник осуждает подчиненного, то есть занимает позицию Родитель. При этом он осуществляет пристройку сверху, обращаясь к рассудку подчиненного. Значит, имеет место трансакция P: B.

Данное распределение позиций принимается подчиненным: как человек рассудительный, он признает свой промах (позиция Взрослый) и не оспаривает право руководителя делать ему замечания (пристройка снизу к позиции Родитель). Эта трансакция P: B (рис. 5).

Ситуация 5. Руководитель – подчиненному: «Как Вам не стыдно опаздывать?!» Занимая позицию осуждения (Родитель) и обращаясь к чувству стыда (Дитя), он производит пристройку сверху Р: Д. Если собеседник отвечает: «Извините, больше не буду», – то он тем самым принимает заданное распределение позиций: отвечает с позиции Дитя, обращаясь к позиции Родитель, то есть осуществляет встречную трансакцию Д: Р (рис. 6).

Ситуация 6. Предприниматель – налоговому инспектору (с возмущением): «На каком основании вы наложили штраф?!» Инспектор: «Давайте разберемся». Достает документы и разъясняет причину наложения санкций.

Другой разговор. Ученик (с обидой): «А за что вы мне поставили тpoйку?» Учитель: «Ты забыл, что квадратный корень имеет и значение со знаком минус».

В обоих случаях инициатор разговора проявляет чувство обиды, то есть действует как Дитя. Он обращается за информацией к собеседнику, то есть к позиции Взрослый, осуществляет пристройку снизу Д: B.

Собеседник принимает это распределение позиций и осуществляет пристройку В: Д.

4. Трансакции со взаимодополнением

Все изображенные ситуации являются так называемыми трансакциями со взаимодополнением. В них распределение ролей, задаваемое инициатором, принимается адресатом, поскольку это его устраивает: их позиции являются как бы частью одного целого, не противоречащими, а дополняющими одна другую. Обратная трансакция при этом является зеркальным отображением исходной. Это означает комфортное, бесконфликтное общение. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда.

5. Трансакции без взаимодополнения

Если распределение позиций, задаваемое инициатором, не устраивает адресата, то это может привести к конфликту, то есть является конфликтогеном. Чем сильнее рассогласование позиций, тем сильнее конфликтоген и большая вероятность возникновения конфликта. Рассогласование позиций может содержать и «уколы», подчас болезненные, для одного (или обоих) партнеров.

На трансактной схеме рассогласование проявляется в том, что стрелки будут не параллельны. Могут они и пересечься. Пересечение стрелок означает сильный конфликтоген, ссору или состояние накануне ссоры. Рассмотрим соответствующие примеры.

Ситуация 7. Вернемся к ситуации, когда работник жалуется коллеге на начальство (см. ситуацию 1). В ответ на трансакцию второй работник может не согласиться с первым: «Смотря, какой начальник. Про своего шефа, например, я так сказать не могу». Возражая против демагогического обвинения, второй занял рассудительную позицию, то есть позицию Взрослый. Соответствующая схема изображена на рис. 7.

Возникшее рассогласование позиций может привести к спору, а потом, возможно, даже и к ссоре между собеседниками, то есть является конфликтогеном. Рассогласование позиций составляет здесь одну ступень (между В и Р).

Ситуация 8. Обратимся теперь к рассмотренной ранее ситуации 3. Предположим, что сотрудница не принимает предложение сбежать с работы, реагируя, например, так: «Дай мне, пожалуйста, ведомость за прошлый месяц». Ясно, что это трансакция B: В. Пропустить мимо ушей, сделать вид, что не услышал а – это конфликтоген, хотя и не такой сильный, как в нижеследующем сюжете.

Ситуация 9. Предположим, что в предыдущей ситуации сотрудница выразила свое несогласие более решительным образом: «Как не стыдно такое предполагать? А работать кто будет?!» Это явно позиция Родитель и трансакция Р: Д.

Конфликтность данного ответа очевидна. На приведенной схеме сила этого конфликтогена иллюстрируется, во-первых, значительным расхождением позиций, и, во-вторых, ярко выраженной пристройкой сверху.

Ситуация 10. Начальник сводного отдела: «Я хочу посоветоваться, что предпринять, чтобы службы не срывали сроки сдачи отчетов». Руководитель: «Здесь и обсуждать нечего! Слабо требуете!»

Или ситуация в семье: Муж обращается к жене: «Дорогая, ты не видела, где ключи?» – «Ослеп, что ли, вон на трюмо лежат». На трансакцию сходную с ситуацией 2 адресат в обоих случаях отвечает пристройкой сверху, занимая позицию Родитель (осуждение), отдавая первому собеседнику позицию Дитя (беспомощность), то есть отвечает трансакцией ситуации 5. Такая реакция – сильный конфликтоген.

Ситуация 11. На переговорах одна сторона – другой: «Вы сорвали нам поставки, в результате, мы понесли ощутимые потери». – «Нет, это вы виноваты задержав предоплату».

Другой сюжет. Мужчина пытается сделать покупку без очереди. Другой, стоящий в очереди, требует: «Встаньте в очередь!» Тот отвечает: «Ты стоишь – и стой!»

Все высказывания в этих ситуациях идут с позиции Родитель. Обращены в обоих случаях к Дитя: никаких аргументов, только ставка на подчинение. Но и ответы также идут с позиции Родитель (требуют) и также адресуются к позиции Дитя – угроза, обращенная к чувствам. В первом сюжете – к чувству вины, во втором – к чувству страха (сделавший замечание по боится связываться с нарушителем). Обе перепалки содержат сильные конфликтогены, ибо с большой степенью вероятности могут привести к конфликту. В первом случае – к срыву переговоров, во втором – к скандалу.

6. Что дает знание трансактного анализа

Трансактный анализ может дать возможность сделать выводы и дать прогноз протекания беседы. Покажем, что участник беседы может с помощью знания соответствующих трансакций: 1) задать взаимное распределение позиций, отвечающее его целям; 2) прогнозировать результат беседы, получив лишь ответную реакцию на предложенное распределение. Понимание распределения позиций и дальнейшее развитие беседы, и ее результат зависят от того, примет ли адресат предложенное распределение позиций:

1. Если оно устраивает партнера, то возникает комфортное, бесконфликтное общение, ведущее к согласию.

2. Если предлагаемое партнеру распределение не отвечает его интересам, то это является конфликтогеном. В этом случае возможны два варианта:

2.1. Распределение принимается; это создает условия для бесконфликтного общения.

2.2. Предложенное распределение отвергается; это ведет к временному ухудшению отношений, а если инициатор не откажется от своих намерений – то и к конфликту.

В случае 2.1. дальнейшая коммуникация может пойти четырьмя различными путями. Исход ее зависит от способности партнера по общению осознать, что им манипулируют:

2.1.1. Если партнер по общению не осознает опасности или не знает, как защититься, то манипулятор достигает своей цели. Партнер может и сознательно идти на проигрыш, когда у него нет другого выхода (например, когда он зависим от манипулятора и/или не хочет ухудшать отношения), сделать «хорошую мину при плохой игре».

2.1.2. Партнер проводит контрманипуляцию: принимает навязываемую манипулятором игру, затем проводит контрудар, в результате которого незадачливый манипулятор выглядит в неприглядном свете. Результат – поражение манипулятора, большое психологическое преимущество партнера. Это, безусловно, ухудшит отношения, а возможно, и приведет к конфликту.

2.1.3. Партнер активно защищается, расставляя точки над i, не стесняясь, сообщает манипулятору о своих потерях в случае, если пойдет у того на поводу. Результат – возможное охлаждение отношений.

2.1.4. Партнер осуществляет пассивную защиту – делает вид, что не понял, не расслышал, переводит разговор на другую тему. Результат – ничья, сохранение отношений на прежнем уровне с некоторым психологическим преимуществом защитившегося.

Один работник другому эти начальники хорошо устроились требуют от нас то что сами не выполняют

Рубрики

| Особенности взаимодействия в коллективе |

| Автор: Институт социальных инициатив |

|

Словосочетание «трансактный анализ» дословно означает «анализ взаимодействий». Американский психотерапевт Эрик Берн подметил, что в зависимости от ситуации, общаясь, мы принимаем одну из трех позиций, которые он условно назвал Родитель (Р), Взрослый (В) и Дитя (Д). Критерии данных позиций: Р – требует, оценивает (осуждает или одобряет), учит, руководит, покровительствует; В – рассудительность, работа с информацией; Д – проявление чувств, беспомощности, подчинения. Пример. Руководителю сообщили, что необходимо быть на некоем совещании. Идти надо, но не хочется. Первый голос: «Пустая трата времени на этом совещании, а здесь стол от бумаг ломится». Второй голос: «Вообще-то это входит в число обязанностей, да и какой пример подам подчиненным, нарушая порядок». Третий: «Не приду, шеф разозлиться, неприятностей не оберешься». И решение: «Ладно, пойду, но возьму с собой работу, сяду подальше, поработаю с бумагами. Первый голос – позиция В, вторая – Р, третий – Д. Решение – это разумный компромисс между этими позициями. Еще один пример. Одна дама борется со своей полнотой. Сегодня, в день рождения одной из коллег, в комнате появился торт – готовятся отметить это событие. Увидев угощение, дама слышит три внутренних голоса. Первый: «Какой вкусный торт!» Второй: «Здесь верных 500 килокалорий». Третий: «Съешь, подкрепись, все равно уже время обеда». Конечно, это последовательно выступают Дитя, Взрослый, Родитель. В итоге принимается компромиссное решение – съесть маленький кусочек. Впрочем, компромисс может и не состояться, если одна из позиций ближе внутреннему состоянию человека. В последнем случае могла одержать чистую победу и позиция Д (А! Один раз живем!) и позиция В (полный отказ от угощения). В любой ситуации в той или иной степени проявляется каждая из трех позиций Р, В, Д искусство состоит в том, чтобы правильно определить решающую из них, в соответствии с которой и действует человек. Знание этой позиции позволяет предвидеть поведение собеседника и, следовательно, наиболее эффективно общаться, направляя разговор в нужное русло. 1. Пристройка Известный российский теоретик театра П.М. Ершов, анализируя взаимодействие актеров на сцене, ввел понятие «пристройка», оказавшееся очень полезным в психологическом анализе, в том числе и в трансактном [Ершов: 1912]. Пристройка сверху осуществляется при проявлении своего превосходства; пристройка снизу – подчинения, пристройка рядом – равного партнерства. К примеру, начальник – подчиненный, старший – младший; у первых, естественно, пристройка сверху, у вторых – пристройка снизу. У коллег одного возраста и положения ограниченна пристройка рядом. Попытка осуществить пристройку сверху может вызвать возмущение. Oценка действий другого человека – это пристройка сверху. Комплимент, а тем более лесть – пристройка снизу. 2. Признаки пристроек Сверху – стремление доминировать; внешне может выглядеть как поучения, осуждения, советы, порицание, замечания, обращения «ты», «сынок», высокомерные или покровительственные интонации, похлопывание по плечу, стремление занять более высокое место, подача руки ладонью вниз, взгляды сверху вниз и многое другое. Снизу – выглядит как просьба, извинение, оправдание, виноватые или заискивающие интонации, наклоны корпуса, опускание головы, подавание руки ладонью вверх и т.п. На равных – отсутствие пристроек сверху или снизу, стремление к сотрудничеству, информационному обмену, соревнованию; характерны повествовательные интонации, вопросы и т.п. Трансакция – единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием позиций друг друга. Графически это выглядит так: каждый партнер по общению изображается в виде набора всех трех его позиций: Р, В, Д (сверху вниз), а трансакция изображается стрелкой, идущей от выбранной позиции одного собеседника к предполагаемой позиции другого. 3. Примеры трансакций. Ситуация 1. Один работник – другому: «Эти начальники хорошо устроились: требуют от нас то, что сами не выполняют». Второй: «Да уж, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Поскольку первый осуждает, то он занял позицию Родитель. К собеседнику он осуществляет пристройку рядом: разговор на равных, то есть имеет место трансакция Р: Р. Второй собеседник также принимает позицию Родитель и осуществляет трансакцию P: P. Ситуация 2. «Не подскажете, который час?» – «Сейчас; без четверти двенадцать». Обмен информацией – это позиция Взрослый. Имеет место пристройка рядом В: В. Обратная трансакция также имеет вид B: B. Изображены они обе на рис. 3. Другой пример трансакций этого же типа. Руководитель спрашивает своего заместителя: «Как Вы думаете, что нужно предпринять, чтобы прекратить опоздания на работу?» Заместитель: «У меня есть кое-какие соображения на этот счет». Ситуация 3. Одна из сотрудниц обращается к другой: «Может, сбегаем посмотрим сериал, пока начальства нет?» – «Давай». Мотивом первой является желание получить удовольствие, удовлетворить чувство любопытства (что дальше произойдет с героями сериала?). То есть она занимает позицию Дитя и такую же позицию предлагает собеседнице (пристройка рядом). Такое распределение позиций принимается и второй стороной. Осуществляется встречная трансакция Д: Д на рис. 4. В отличие от трех предыдущих, где реализовалась пристройка рядом, речь теперь пойдет о пристройках сверху и снизу. Приведем соответствующие примеры. Ситуация 4. Начальник – подчиненному: «Опаздывая, вы подрываете свой авторитет». – «Я понимаю и сделаю необходимые выводы». Начальник осуждает подчиненного, то есть занимает позицию Родитель. При этом он осуществляет пристройку сверху, обращаясь к рассудку подчиненного. Значит, имеет место трансакция P: B. Данное распределение позиций принимается подчиненным: как человек рассудительный, он признает свой промах (позиция Взрослый) и не оспаривает право руководителя делать ему замечания (пристройка снизу к позиции Родитель). Эта трансакция P: B (рис. 5). Ситуация 5. Руководитель – подчиненному: «Как Вам не стыдно опаздывать?!» Занимая позицию осуждения (Родитель) и обращаясь к чувству стыда (Дитя), он производит пристройку сверху Р: Д. Если собеседник отвечает: «Извините, больше не буду», – то он тем самым принимает заданное распределение позиций: отвечает с позиции Дитя, обращаясь к позиции Родитель, то есть осуществляет встречную трансакцию Д: Р (рис. 6). Ситуация 6. Предприниматель – налоговому инспектору (с возмущением): «На каком основании вы наложили штраф?!» Инспектор: «Давайте разберемся». Достает документы и разъясняет причину наложения санкций. Другой разговор. Ученик (с обидой): «А за что вы мне поставили тpoйку?» Учитель: «Ты забыл, что квадратный корень имеет и значение со знаком минус». В обоих случаях инициатор разговора проявляет чувство обиды, то есть действует как Дитя. Он обращается за информацией к собеседнику, то есть к позиции Взрослый, осуществляет пристройку снизу Д: B. Собеседник принимает это распределение позиций и осуществляет пристройку В: Д. 4. Трансакции со взаимодополнением Все изображенные ситуации являются так называемыми трансакциями со взаимодополнением. В них распределение ролей, задаваемое инициатором, принимается адресатом, поскольку это его устраивает: их позиции являются как бы частью одного целого, не противоречащими, а дополняющими одна другую. Обратная трансакция при этом является зеркальным отображением исходной. Это означает комфортное, бесконфликтное общение. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. 5. Трансакции без взаимодополнения Если распределение позиций, задаваемое инициатором, не устраивает адресата, то это может привести к конфликту, то есть является конфликтогеном. Чем сильнее рассогласование позиций, тем сильнее конфликтоген и большая вероятность возникновения конфликта. Рассогласование позиций может содержать и «уколы», подчас болезненные, для одного (или обоих) партнеров. На трансактной схеме рассогласование проявляется в том, что стрелки будут не параллельны. Могут они и пересечься. Пересечение стрелок означает сильный конфликтоген, ссору или состояние накануне ссоры. Рассмотрим соответствующие примеры. Ситуация 7. Вернемся к ситуации, когда работник жалуется коллеге на начальство (см. ситуацию 1). В ответ на трансакцию второй работник может не согласиться с первым: «Смотря, какой начальник. Про своего шефа, например, я так сказать не могу». Возражая против демагогического обвинения, второй занял рассудительную позицию, то есть позицию Взрослый. Соответствующая схема изображена на рис. 7. Возникшее рассогласование позиций может привести к спору, а потом, возможно, даже и к ссоре между собеседниками, то есть является конфликтогеном. Рассогласование позиций составляет здесь одну ступень (между В и Р). Ситуация 8. Обратимся теперь к рассмотренной ранее ситуации 3. Предположим, что сотрудница не принимает предложение сбежать с работы, реагируя, например, так: «Дай мне, пожалуйста, ведомость за прошлый месяц». Ясно, что это трансакция B: В. Пропустить мимо ушей, сделать вид, что не услышал а – это конфликтоген, хотя и не такой сильный, как в нижеследующем сюжете. Ситуация 9. Предположим, что в предыдущей ситуации сотрудница выразила свое несогласие более решительным образом: «Как не стыдно такое предполагать? А работать кто будет?!» Это явно позиция Родитель и трансакция Р: Д. Конфликтность данного ответа очевидна. На приведенной схеме сила этого конфликтогена иллюстрируется, во-первых, значительным расхождением позиций, и, во-вторых, ярко выраженной пристройкой сверху. Ситуация 10. Начальник сводного отдела: «Я хочу посоветоваться, что предпринять, чтобы службы не срывали сроки сдачи отчетов». Руководитель: «Здесь и обсуждать нечего! Слабо требуете!» Или ситуация в семье: Муж обращается к жене: «Дорогая, ты не видела, где ключи?» – «Ослеп, что ли, вон на трюмо лежат». На трансакцию сходную с ситуацией 2 адресат в обоих случаях отвечает пристройкой сверху, занимая позицию Родитель (осуждение), отдавая первому собеседнику позицию Дитя (беспомощность), то есть отвечает трансакцией ситуации 5. Такая реакция – сильный конфликтоген. Ситуация 11. На переговорах одна сторона – другой: «Вы сорвали нам поставки, в результате, мы понесли ощутимые потери». – «Нет, это вы виноваты задержав предоплату». Другой сюжет. Мужчина пытается сделать покупку без очереди. Другой, стоящий в очереди, требует: «Встаньте в очередь!» Тот отвечает: «Ты стоишь – и стой!» Все высказывания в этих ситуациях идут с позиции Родитель. Обращены в обоих случаях к Дитя: никаких аргументов, только ставка на подчинение. Но и ответы также идут с позиции Родитель (требуют) и также адресуются к позиции Дитя – угроза, обращенная к чувствам. В первом сюжете – к чувству вины, во втором – к чувству страха (сделавший замечание по боится связываться с нарушителем). Обе перепалки содержат сильные конфликтогены, ибо с большой степенью вероятности могут привести к конфликту. В первом случае – к срыву переговоров, во втором – к скандалу. 6. Что дает знание трансактного анализа Трансактный анализ может дать возможность сделать выводы и дать прогноз протекания беседы. Покажем, что участник беседы может с помощью знания соответствующих трансакций: 1) задать взаимное распределение позиций, отвечающее его целям; 2) прогнозировать результат беседы, получив лишь ответную реакцию на предложенное распределение. Понимание распределения позиций и дальнейшее развитие беседы, и ее результат зависят от того, примет ли адресат предложенное распределение позиций: 1. Если оно устраивает партнера, то возникает комфортное, бесконфликтное общение, ведущее к согласию. 2. Если предлагаемое партнеру распределение не отвечает его интересам, то это является конфликтогеном. В этом случае возможны два варианта: 2.1. Распределение принимается; это создает условия для бесконфликтного общения. В случае 2.1. дальнейшая коммуникация может пойти четырьмя различными путями. Исход ее зависит от способности партнера по общению осознать, что им манипулируют: 2.1.1. Если партнер по общению не осознает опасности или не знает, как защититься, то манипулятор достигает своей цели. Партнер может и сознательно идти на проигрыш, когда у него нет другого выхода (например, когда он зависим от манипулятора и/или не хочет ухудшать отношения), сделать «хорошую мину при плохой игре». 2.1.2. Партнер проводит контрманипуляцию: принимает навязываемую манипулятором игру, затем проводит контрудар, в результате которого незадачливый манипулятор выглядит в неприглядном свете. Результат – поражение манипулятора, большое психологическое преимущество партнера. Это, безусловно, ухудшит отношения, а возможно, и приведет к конфликту. 2.1.3. Партнер активно защищается, расставляя точки над i, не стесняясь, сообщает манипулятору о своих потерях в случае, если пойдет у того на поводу. Результат – возможное охлаждение отношений. 2.1.4. Партнер осуществляет пассивную защиту – делает вид, что не понял, не расслышал, переводит разговор на другую тему. Результат – ничья, сохранение отношений на прежнем уровне с некоторым психологическим преимуществом защитившегося. Один работник — другому: "Эти нач.Поскольку первый собеседник осуждает, то он занял позицию "Родитель". К собеседнику он осуществляет пристройку рядом (разговор на равных, т.е. имеет место трансакция Р>Р). Она называется условно "Демагог".

Второй собеседник также принимает позицию "Родитель" и осуществляет трансакцию Р«-Р. Следовательно, общаются они как "Демагоги". На рис. 1 изображена трансактная схема этого сюжета. Слева всегда изображается начинающий беседу, его мы будем называть инициатором. Направление стрелок в тексте также означает — от инициатора исходит посыл или от его партнера. Но на названии трансакций не отражается, исходят они от инициатора или оппонента. Тайны поведения человека: секретные ниточки, кнопки и рычаги. Трансактный анализ – просто, понятно, , стр. 4Приведем примеры, иллюстрирующие все 9 типов трансакций, начав с тех, где осуществляется пристройка рядом. Трансакции со взаимодополнением Изображенные на рис. 1–6 ситуации являются так называемыми «трансакциями со взаимодополнением». В них распределение позиций, задаваемое инициатором, принимается адресатом. Их состояния являются как бы частями одного целого, не противоречащими, а дополняющими одна другую. Ответная трансакция при этом является зеркальным отображением исходной. Это комфортное, бесконфликтное общение. Один работник – другому: «Эти начальники хорошо устроились: требуют от нас то, что сами нарушают». Второй: «Да уж, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Поскольку первый осуждает, он находится в состоянии Родитель. К собеседнику он осуществляет пристройку рядом (разговор на равных), то есть имеет место трансакция Р → Р. Назовем ее «Критик». Второй собеседник также находится в состоянии Родитель и осуществляет трансакцию Р ← Р. Следовательно, общаются они как «Критики». На рис. 1 изображена трансактная схема этого обмена репликами. Слева всегда изображается начинающий беседу. Это – инициатор, а его собеседник – адресат. Направление стрелок в тексте также означает – от инициатора исходит посыл → или обратно – от его партнера ← . На названиях трансакций не отражается, исходят они от инициатора или от адресата. В случае когда стрелки на трансактной схеме расположены параллельно, верхняя изображает трансакцию, первую по времени, исходящую от инициатора. «Не подскажете, который час?» – «Сейчас без четверти двенадцать». Обмен информацией – это состояние Взрослый. Имеет место пристройка рядом В → В. Эту трансакцию естественно назвать «Коллега». Ответная трансакция также имеет вид В ← В, то есть также «Коллега». Изображены они обе на рис. 2: Другой пример трансакций типа «Коллега». Руководитель спрашивает своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно предпринять, чтобы прекратить опоздания на работу?» Заместитель: «У меня есть кое-какие соображения на этот счет». Читайте также:

|