Когда день белого цветка

Обновлено: 28.06.2024

День выбран по знаковому в истории медицины открытию - именно 24 марта 1882 г., после 17 лет исследовательских работ, немецкий микробиолог Роберт Кох открыл бациллу – возбудителя туберкулеза (названную в его честь бациллой Коха).

К 100-летию этого события в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями был учрежден день туберкулеза. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

А во времена великого открытия Роберта Коха туберкулез был заболеванием, которое лечилось только в редких нетяжелых случаях с помощью спокойной жизни, и усиленного питания в сочетании с горным воздухом. Куда чаще больной сгорал за несколько лет после первых проявлений туберкулеза. Множество примеров таких историй нашло отражение в мировой литературе и искусстве, а также исторических документах начиная со времен древнего Египта и Индии.

Конец XIX - начало XX века ознаменовалось множеством открытий в области изучения этой болезни. Через 8 лет после открытия возбудителя Р.Кох создает туберкулин, который описал как «водно-глицериновую вытяжку туберкулёзных культур» и надеялся использовать для диагностики и лечения (второе впоследствии не оправдалось). 1904г. - А. И. Абрикосов описывает картину очаговых изменений в лёгких на рентгенограмме при начальных проявлениях туберкулёза у взрослых. Появляется диагностика болезни с помощью накожной пробы Клеменса Пирке (1907г.) и подкожной пробы Шарля Манту (1907г.). Антон Гон описывает первичный туберкулезный очаг (1912г.). Открытия И. И. Мечникова и Пауля Эрлиха в области иммунитета были сделаны также благодаря изучению больных туберкулезом. Наконец Альбер Кльметт и Камиль Гарен создают вакцинный штамм (БЦЖ - BCG - Bacilles Calmette-Guerin), которым в 1921г. был привит первый новорожденный ребенок.

Все эти открытия были сделаны на фоне огромного количества быстро погибающих больных и беспрепятственно циркулировавшей инфекции среди бедных слоев населения во всем мире. Первые противотуберкулёзные диспансеры оказывали не только врачебную, но и социальную помощь. Первая бесплатная амбулаторная лечебница для чахоточных больных открылась в Москве только в 1909г. Врачи работали в ней без жалования, и при этом не только лечили больных, но и проводили большую профилактическую работу среди населения.

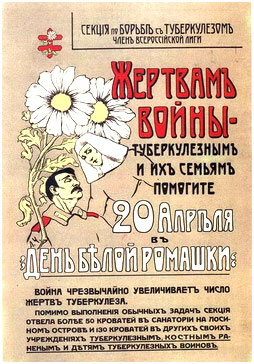

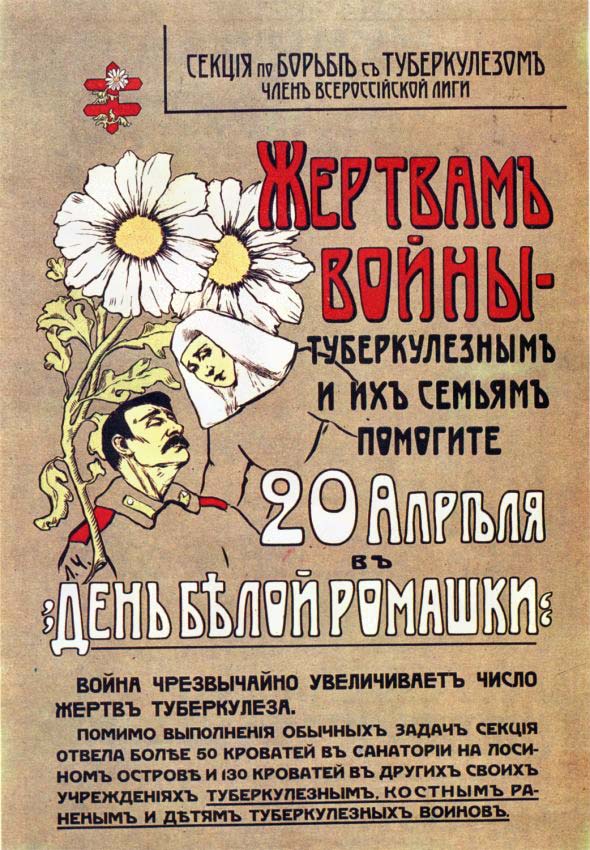

В 1910 г. была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года уже имела 67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. На печати Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом был изображен лотарингский крест - красный крест с двумя горизонтальными перекладинами - общемировой символ борьбы с чахоткой.

Первые благотворительные акции проходили в Европейских странах и назывались Днем белого цветка (или Днем белой ромашки) как символа природного антисептика и одновременно любви, уязвимости и ранимости. В этот день заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны раздавались участникам акции. Они укладывали цветы в небольшие бело-желтые корзины и предлагали прохожим приобрести букетики за пожертвование. Средства распределялись на лечение больных из неимущих слоев населения.

Первый День белого цветка в России прошел в 1911г. под покровительством Великокняжеской Императорской Царской фамилии и лично Государя Императора на Ялтинском молу. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью (так как Императрица любила лиловый цвет) и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна, ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А в 1912-м им впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причем императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям.

Такие акции проходили во многих городах. Прейскуранта на букеты не было - каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 и более рублей, вручали памятный значок. Лучше всего сборы шли на трамвайных остановках - такие результаты принесла расклейка рекламных плакатов в трамвайных вагонах.

Этот день становился общегородским праздником. Волонтеров в «туберкулезные дни» было так много, что к вечеру весь город ходил с белыми цветами на лацканах, белые цветы украшали шляпки молодых девушек и шляпы юношей, цветами украшались даже коляски извозчиков. Позже искусственные цветы трансформировались в открытки с изображением белого цветка, потом в бумажки, похожие на этикетки от спичечных коробков, так называемые билетики. Отчет о собранных пожертвованиях и их использовании печатался в газетах.

Средства, поступавшие в Всероссийскую лигу по борьбе с туберкулезом от благотворительных акций, шли на открытие амбулаторий, попечительств и даже первых санаториев. Но их было явно недостаточно: так, самое большое в России Петербургское общество финансировало лишь два санатория для больных туберкулезом легких - Таитский (вблизи Петербурга) и Ялтинский, открытый в 1901 году на 12 мест.

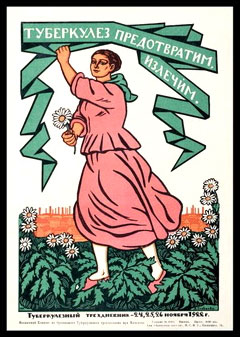

После Октябрьской революции деятельность Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом была прекращена заседанием Совета врачебных коллегий 1918 года. Но, что интересно, уже через два года (в 1920 г.) уже Наркомздрав обратился за материальной помощью к народу со словами «Борьба с туберкулезом – дело самих трудящихся», а также «Только пролетарская общественность может обеспечить больных туберкулезом лечением, санаторной помощью». «Трехдневник по борьбе с туберкулезом» должен был заменить «День белой ромашки».

Впервые в истории Советского государства была развернута широкая народная кампания, люди отдавали из своего скудного заработка совсем не лишние деньги в фонд помощи чахоточным. В Москве в 1922-1923 гг. состоялось 5 таких трехдневников. В 1924 была выпущена специальная брошюра о том, как проводить такие мероприятия, с рекомендациями об организации выставок, «уголков писателей», умерших от туберкулеза, проведении вечеров с лекциями, беседами, чтениями и даже 2-актной пьесы «Спасенный». В такие дни также издавались сборники статей, демонстрировался фильм и даже инсценировались «санитарные суды над туберкулезом». Средства, собранные на трехдневках были, конечно, малы: на них нельзя было построить солидного противотуберкулезного учреждения, но они способствовали началу организации по борьбе с туберкулезом, появлению тубдиспансеров, кабинетов и санаториев для больных.

Примечательно, что название «Ромашка», «Белая ромашка» не исчезло в СССР бесследно – оно часто встречалось в именованиях противотуберкулёзных учреждений на территории бывшей Российской империи.

Несмотря на то, что за годы СССР была выстроена сильная система по борьбе и предотвращению туберкулеза, изобретены эффективные лекарственные средства, а лечение обеспечивается всем гражданам Российской Федерации из государственных средств, сейчас перед обществом все еще стоят проблемы недостаточных знаний людей об угрозе этого заболевания.

Поэтому, если в День белой ромашки, вы сможете донести до ваших близких или просто окружающих самую важную информацию о туберкулезе, то вы продолжите эту прекрасную традицию.

История «Белого Цветка»

Мы должны освоить волею наше прошлое и волею замыслить наше будущее. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. И еще: «Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь».

Иван Александрович Ильин

Много прекрасных традиций произросло из любящего русского сердца. Отдельно хочется затронуть добрую традицию, которая возникла на рубеже 19-20века под не хитрым названием «Дни белого цветка». Эта благотворительная акция широкой волной милосердия и любви прошла по широким просторам России, объединяя всех такой понятной и простой истиной «Спешите делать добро». В 1910г по указу Николая II , тратившего большие личные суммы на благотворительность, в Санкт-Петербурге была создана Российская лига по борьбе с чахоткой. И уже весной 1911 года в Санкт-Петербурге был проведен первый «День белого цветка». За ходом акции следили Комитеты, которые возглавляли члены правления Лиги или кто-либо из видных лиц города. Перед началом акции в районные комитеты развозили заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны. Курсистки- слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института, забирали букеты и расходились по городу. Цветы они укладывали в небольшие бело-желтые корзины. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен каждый пятачок. Прейскуранта на букеты не было, каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 и более рублей, вручали памятный значок. Деньги опускали в жестяную запломбированную коробку, пломбу снимали только при подсчете денег в районном комитете. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.

«День цветка» вызвал такой отклик среди населения, что стал проводиться не менее четырех раз в год. Цветы были разные, каждый символизировал какую-то одну проблему. Букеты из белой ромашки раздавали в день борьбы с чахоткой, букетики из колосьев ржи- при сборе в пользу голодающих крестьян, люди, которые покупали розовые цветы, помогали сиротам. Независимо от размеров помощи, главной идеей было нравственное совершенствование дарующего.

Когда день белого цветка

Ассоциация Благотворителей «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» совместно с фондом Президентских грантов, Правительством Москвы, региональными партнерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми осуществляет продвижение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия. В рамках практической работы силами Ассоциации на протяжении восьми последних лет в России проводятся ежегодные акции «Белый цветок»В то время Ялта была известна как русский центр лечения больных туберкулезом. Сама императрица в Южнобережном имении - Ливадия организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных в 1911 — 1914 годах. Она вместе с Великими княжнами загодя придумывала поделки, рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Александра Фёдоровна писала государю во время Первой мировой войны: «Выставка-базар действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем они появятся; каждой из нас удается ежедневно изготовить подушку и покрышку».

В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого цветка».

Курсистки - слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института - забирали букеты и расходились по всему городу. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценна каждая копейка.

Прейскуранта на букеты и цветочки не было - каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.

Особым украшением праздника были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, увитыми символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, выкрикивая «Жертвуйте на борьбу с чахоткой». И эта идея очень крепко прижилась в России, «Дни цветков» стали настолько популярны, что стали проводится по нескольку раз в год.

В наши дни День белого цветка возрожден. Постепенно он набирает популярность и неоднократно прошёл во многих городах России: Москве, Курске, Воронеже, Костроме, Белгороде, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Пензе, Евпатории, Симферополе, Шарье, Великих Луках, Алапаевске.

Кроме того, в рамках акции проходит методическая работа среди педагогов и молодежи в различных образовательных учреждениях, которая заключается в чтении "Уроков милосердия" и разъяснении основ и принципов традиционных ценностей, взаимопощи, солидарности, сострадания к ближнему, нивелировании эгоистических наклонностей и потребительского отношения к жизни.

Сегодня Белый цветок объединяет десятки тысяч людей в делах помощи ближнему. Проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие назад, и современные Дни белого цветка посвящают сбору средств на поддержку региональных социально-значимых проектов, в частности направленных на помощь незащищенным категориям детей (тяжело и неизлечимо больные, инвалиды, сироты).

Впервые его успешно массово отметили в Швеции 1 мая 1908 года. В знак солидарности с больными рабочими и всеми больными мужчины вдевали целлулоидный цветок белой ромашки — символ «природного антибиотика»ромашки [2] , входившей в состав использовавшихся для лечения туберкулёза средств народноймедицины, и одновременно любви, уязвимости и ранимости — в петлицы или прикалывали к шляпам, а дамы прикалывали к шляпам или к платью. Доходы от продажи цветков шли на помощь больным [3] . Но точно не известно, где родилась идея проведения таких общегосударственных Дней белой ромашки — в самой Швеции, в Германии или Португалии [4] . Из Швеции праздник, отмечавшийся вместе с Первомаем, распространился на все скандинавские страны, в том числе Финляндию. В Финляндии, а затем в Российской империи и Царстве Польском праздник проходил под покровительством страдавшей от туберкулёза великокняжеской (императорской, царской) фамилии и лично государя императора — главы Русской православной церкви, названного в честь погибшего от этой болезни члена Дома Романовых — Николая Александровича. Из-за этого на территории СССР День белой ромашки не отмечался с 1917 года.

Хотя общероссийский день Белой Ромашки проводился на Первомай, в некоторых городах устраивались дополнительные дни Белой ромашки. Так, в Нижнем Новгороде в августе 1911 года проводился День Белой Ромашки, во время которого собрали двадцать тысяч рублей.

Например, каждый раз, когда семья императора приезжала в Ливадию, в Ялте проходили большие благотворительные базары под Августейшим покровительством Александры Федоровны и при её личном участии. Весенние благотворительные базары получили название «День Белого Цветка». Они проходили на Ялтинском молу с 1911 года. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью, так как Императрица любила лиловый цвет, и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна. Ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. В 1912-м впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причём императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям. Например, в 1911-м и 1913-м семьёй императора было собрано более 40 тысяч рублей! [5]

«В День белого цветка 19 апреля (2 мая по новому стилю) 1914 года, — сообщал журнал „Туберкулёз“,— Ялтинский отдел Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом во второй раз был осчастливлен личным участием продажи цветка Высочайших Особ: в Ливадии белую ромашку соизволила продавать Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра Фёдоровна, там же продавали цветы Их Императорские Высочества Наследник Цесаревич и Великие Княжны». Впрочем, в кантоне Женева Швейцарской конфедерации этот праздник стихийно отмечался на первомайских собраниях трудящихся примерно с 1900 года, но в Женеве использовалась живая ромашка — символ любви и ранимости.

Секция по борьбе с туберкулёзом при московском отделе «Русского общества охранения народного здравия», шефом которого был принц А. П. Ольденбургский из Дома Романовых, была организована в 1908 г. Просветительская и студенческая комиссии при секции занимались проведением лекций, оформлением плакатов, воззваний, выставок с целью профилактики туберкулеза. В 1911 г. секция поставила вопрос о строительстве первого в Подмосковье санатория для больных туберкулезом.

Одним из широких мероприятий секции была организация, по предложению А. А. Владимирова, 20 апреля 1911 г.(3 мая по новому стилю в продолжение Первомая) первого Туберкулезного дня, или Дня «Белой ромашки». В этот день в Москве, как и почти по всей остальной России, на площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены 1000 плакатов, розданы 22 000 плакатов-летучек и 100 000 листков, в которых содержались сведения о причинах туберкулёза, мерах его предупреждения. В Петербурге с 19 апреля (2 мая по новому стилю) по 1 мая были прочитаны лекции в 40 учебных заведениях. Просветительских листков было роздано 30000.

Для получения денежных средств была организована массовая продажа целлулоидного цветка — белой ромашки, которая стала эмблемой борьбы с туберкулёзом. В Петербурге наиболее успешными продавщицами были студентки Высших Женских Курсов и Женского Медицинского института. В Москве и Петербурге в этот день было собрано более 150 000 р. В Петербурге на эти средства был переустроен детский туберкулёзный санаторий на Крестовском острове, открыт первый в городе противотуберкулёзный санаторий-профилакторий для взрослых. Деньги были также израсходованы на лечение детей и рабочих в санаториях Финляндии и на строительство туберкулёзного санатория в Териоки (теперь Зеленогорск), на подготовку медицинских сестёр, на усиленное питание и улучшение жилищных условий больных. Московская секция Пироговского общества финансировала проведение таких дней в Ярославле и Костроме, где были организованы местные общества по борьбе с туберкулёзом. Петербургское отделение лиги для борьбы с туберкулёзом — Санкт-Петербургское общество борьбы с бугорчаткой — снабдило целлулоидными цветами отделения в Кронштадте, Ревеле (Таллинне), Киеве, Одессе, Уральске. Но искусственных цветов не хватило, и продавали много живых цветов.

Из «Отчёта по организации праздника „Белого цветка“ 20 апреля 1911 года»: «Продажа цветов производилась как на улицах, площадях Санкт-Петербурга, в учреждениях — казенных и частных, фабриках, учебных заведениях, театрахи пр., так и в городах Царском селе, Гатчине, Павловске, Петергофе, Луге, Ораниенбауме и Сестрорецке. Каждое лицо, участвовавшее в продаже, снабжалось особым значком и именной номерной карточкой с печатью Общества… Цветы накалывались на особые щиты, стоимость которых была отчасти покрыта прокатной картой, взимавшейся с продавщиц, в размере 20 коп. за щит. Сбор денег производился либо в кружки, снабженные соответственными карточкам номерами, либо в тарелки (предусмотренные для сбора в закрытых заведениях). Кружки сдавались до 23 апреля включительно под расписку в запечатанном виде в центральное бюро. Комиссией по устройству увеселений было постановлено пригласить в дворцовые и городские сады военные оркестры, на что и были получены соответствующие разрешения…»

День белой ромашки в России проходил под покровительством императорской фамилии. Местные отделения Лиги по борьбе с туберкулёзом России организовывали комитеты для проведения Дня белого цветка во главе с местными представителями императорской фамилии, или, если их не было, жёнами губернаторов, вице-губернаторов, видными представителями дворянства или купечества, реже — врачами из Лиги по борьбе с туберкулёзом, особенно женщинами-врачами. Проходили шествия с военными оркестрами. Учителя, врачи, священнослужители и учёные читали лекции в клубах, школах, амбулаториях. Лётчики устраивали показательные полёты. Почти везде, где были автомобили, проходили автопробеги, автомобили были украшены зелёными деревцами и другой зеленью, так необходимой для борьбы с туберкулёзом, и, конечно, ромашками. Устраивались гуляния в парках и садах и сеансы кинематографа. Цветы — целлулоидные, из бумаги, из шёлка и обычные живые цветы — продавали везде, даже в трамваях. Деятели искусства проводили благотворительные концерты. Активно участвовали сестра Чехова Мария Павловна и его вдова Ольга Книппер-Чехова — наиболее известные после императорской фамилии жертвователи. В 1911 году было собрано полмиллиона рублей, в 1912 году — миллион рублей. Крупнейшим жертвователем была императорская фамилия [7] .

В 1912 году только в Москве было собрано 230 тыс. рублей. На эти средства, в частности, по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны был создан туберкулёзный санаторий «Ромашка». Он поначалу арендовал частный дом, а в 1914 году построили собственное здание в Большой Всехсвятской роще. Первым директором санатория стала Ольга Ивановна Богословская, член общины Марфо-Мариинской обители. После революции Богословскую уволили с поста директора, но санаторий просуществовал до 1928 года. После революции, хотя дни белой ромашки больше не проводились, в Москве в 1920 году был открыт показательный санаторий «Белая ромашка». Памятью о днях белой ромашки стали и другие многочисленные противотуберкулёзные учреждения с названиями «Ромашка», «Белая ромашка» и т. д., существующие и в наши дни по всей территории бывшей Российской империи.

Читайте также: