Существовал ли садко в реальной жизни

Обновлено: 26.06.2024

Кажется уже общепринятым и окончательным, что былинный герой Садко воспринимается исследователями как новгородский купец-гусляр. Точнее, как разбогатевший гусляр, ставший впоследствии купцом. Более того, эта былина считается уникальной, единственной в русском эпосе, в которой главный герой не является богатырем. Сняты фильмы, нарисованы книжки и в общественное сознание внедрен образ торгового гостя, умеющего замечательно играть на гуслях. Однако некоторые детали сюжета былины требуют сделать несколько наблюдений, идущих вразрез с общепринятым привычным образом новгородского гусляра.

Герои подавляющего числа русских былин — богатыри, исключая совсем немногих, например Микулу Селяниновича. Но и он — хлебопашец — в былине состязается с дружинниками в силе и выигрывает состязание. Иначе говоря, он тоже богатырь — силач, но не военнослужащий.

В.Я. Пропп обратил внимание на своеобразие образа былинного богатыря: «Герой её, Садко, не богатырь и не воин, он бедный певец — гусляр. Это не мифический певец типа Вяйнямёйнена, но и не скоморох, потешающий своих слушателей песнями сомнительного достоинства. Это — настоящий художник и, как тип певца, он, несомненно, историчен.

Мы знаем, что художественная культура древнего Новгорода представляет собой одну из мировых вершин в развитии средневекового искусства.

Это относится к архитектуре Новгорода, и к его живописи, и к его литературе, о чем, прежде всего, свидетельствует эпос. Мы имеем все основания предполагать, что на том же высоком уровне находилось и музыкальное искусство Новгорода, и что оно высоко ценилось и было популярным. Иначе бедный певец не смог бы войти в эпос и стать главным героем его» 87 .

Кадр из художественного фильма «Садко». Примечательно совпадение — на груди у гусляра вышит символ «сердце воина»

При внимательном прочтении былины закрадывается подозрение, что Садко не просто купец и не просто музыкант. Сразу бросается в глаза, что у Садка есть своя дружина, которой он предводительствует, и дружина, по всей вероятности, немалая. Когда же гусляр отправляется в поход на Балтику, то его «торговый караван» состоит из 30 судов. А это уже не просто торговая экспедиция — это скорее флот. Причем все спутники Садка называются его дружинниками. Эпитет, с которым Садко обращается к своей дружине, это всегда:

Ай же ты дружинушка моя ты хоробрая!

— обращение, уместное скорее по отношению к воинам, нежели к купцам. Да и вообще, дружинные отношения в нормах права того времени подразумевают, что если есть дружина, то у дружины есть вождь. В новгородской традиции вождем дружины может быть только князь (наследственное право) либо атаман (выборная должность), но в обоих случаях это воины. Если у Садка дружина умещается на 30 кораблях, то его следует считать не просто главой торгового каравана, а атаманом, причем атаманом довольно серьезного подразделения. Наверное, в этой части былины его можно назвать флотоводцем.

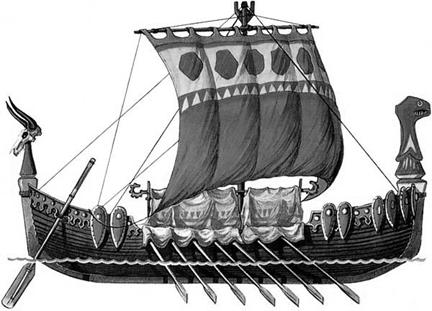

Известно, что средняя новгородская ладья брала на борт около 30 человек. Нетрудно посчитать, что Садко предводительствовал в морском походе дружиной около 1000 человек. Как вам такая торговая экспедиция?

Самый устойчивый эпитет, которым нарекает былина Садка, — это богатый гость.

Что же значит в русском языке слово «гость»? И особенно важно, что же значило это слово в северо-западном диалекте русского языка, например, в Средневековье? Историкам хорошо известно, что новгородские торговые экспедиции часто бывали, как бы сейчас выразились, «двойного назначения». Не случайно до нашего времени сохранилась поговорка: «В Новгороде что не купец — то боец». Такие дружины собирали дань с подвластных новгородцам северных народов, попутно торговали и промышляли пушниной. Не брезговали эти «путешественники» и грабежом недружественных судов и враждебных поселений.

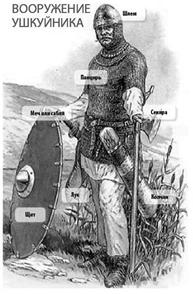

Обобщенно таких «промышлен-ников» называли «гостями». Видимо, в те времена уходят корни возникновения поговорки: «Незваный гость — хуже татарина». Эти дружины перемещались в основном по рекам, на легких судах — «ладьях» и плоскодонных речных кораблях — «ушкуях». За это в Средние века такие дружины за пределами Новгородчины и получили прозвище — «ушкуйники». На территории Новгородского княжества по берегам судоходных рек примерно на равном расстоянии друг от друга были расположены опорные пункты — крепостицы с гарнизонами, называемые погостами.

В погостах «гости» могли передохнуть, встретиться с местной администрацией, остаться для сбора дани.

Хорошо известно, что на территории Новгородской земли эти вольные дружины не воевали и не разбойничали. Как правило, они отправлялись в походы на чужбину — в Литву, к шведам или татарам.

Трудно сказать, в какие времена сложилась эта традиция молодечества. Хорошо известно, что у славян, живших на Южной Балтике, она существовала уже в VII–VIII веках.

Первые зафиксированные летописями походы новгородских ушкуйников, согласно сохранившимся летописям, относятся к 1320 году. Первый известный крупный поход на Золотую Орду они организовали в 1360 году. С боями прошли по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой ордынский город Жукотин (Джукетау близ современного города Чистополя). С 1360 по 1375 год ушкуйники совершили восемь больших походов на Среднюю Волгу, не считая малых. В 1374 году новгородские молодцы в третий раз взяли крупный город Болгар (недалеко от Казани), затем двинулись дальше по реке и разорили Сарай — столицу великого хана.

В 1363 году новгородская дружина, возглавляемая воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Лепой, достигла Оби. Одна часть двинулась вниз по реке до самого Студеного моря (Ледовитого океана), а другая ушла воевать верховья — на пограничье Золотой Орды, Чагатайского улуса и Китая. Взяв богатую добычу, в 1366 году они с тем же воеводой Александром Абакуновичем уже сражаются на среднем течении Волги.

В 1375 году ушкуйники атаковали город Болгар и столицу великого хана — Сарай.

Напомним, что Куликовская битва произойдет спустя 5 лет!

В 1392 году они опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 году воевода Анфал повел 250 ушкуев на Волгу и Каму…

Больше всего экспедиция Садка-богатого гостя напоминает именно такие ушкуйные походы, хорошо описанные в другой новгородской былине о Василии Буслаеве. Интересно, что в этом походе Садко одновременно и атаман большой дружины, и музыкант. Если сравнить его путешествие со странствиями аргонавтов, которое не без иронии тоже можно назвать «путешествием двойного назначения», то образ Садка будет соединять в себе особенности двух античных персонажей, одновременно Ясона и Орфея 88 .

Каков же маршрут путешествия флота Садка?

А как на своих на черных на кораблях.

А поехал он, да по Волхову,

Ай со Волхова он во Ладожско.

А со Ладожского выплывал да во Неву-реку,

Ай как со Невы-реки как выехал на синё море (Балтийское. — Г.Б.)

Ай как ехал он по синю морю,

Ай как тут воротил он в Золоту Орду.

Далее события в Золотой Орде не описываются, сообщается только, что Садко получал «барыши великие» и после этого вернулся в Балтийское море:

Ай как потом поехал он з-за Золотой Орды,

Ай как выехал теперечку опять да на сине море,

Ай как на синем мори устоялися да черны корабли.

Маршрут тысячной дружины Садка от Ильменя до Балтийского моря хорошо понятен, это традиционный путь из Новгорода на «сине море». А вот как, где и зачем он повернул свои корабли в Золотую Орду?

Выражение «Ай как тут воротил он в Золоту Орду» можно понимать двояко: и как «сделал поворот» в Золотую Орду, и как «воротился назад» в Золотую Орду. Вариантов попасть из Балтийского моря в Золотую Орду очень немного. Первый — вернуться в Ильмень, из Ильменя по Мсте пройти до Вышнего Волока (современный Вышний Волочек), там волоком перенести корабли в Тверцу, из Тверцы спуститься в Волгу и далее вниз по Волге — в Золотую Орду.

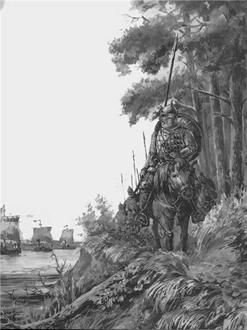

Новгородцы перетаскивают суда волоком

Но этот путь как-то не очень согласуется с логикой былины. Там нет и намека на то, что дружина Садка возвращалась в Ильмень. Они как-то ушли в Орду именно из Синего — Балтийского моря!

Хорошо известно, что новгородские ушкуйники большими дружинами ходили на Золотую Орду. Но как Садко с дружиной мог из Балтики прямиком попасть в Орду?

Можно предположить, что в былине под «Золотой Ордой» подразумевается территория более южных русских княжеств, попавших в зависимость от Орды, или враждебная новгородцам Литва, или, например, Швеция. Хорошо известен поход новгородских дружин 1187 года, ходивших по морю на процветающий столичный шведский город Сигтуны, который так и не смог подняться после разорения. Оттуда ушкуйники, памятуя традиционные русские святочные шутки ряженых, вывезли в качестве трофея литые ворота с кафедрального собора. Их и сейчас можно увидеть на входе в Софийский собор Новгорода Великого.

Магдебургские врата

Пока мы не можем точно определить, в какую «Золотую Орду», реальную или названную так условно, ходила тысячная дружина Садка.

Из былины мы только узнаем, что в итоге похода:

Ай получал он барыши велики,

Ай как насыпал он бочки ведь сороковки-ты

Ай как красного золота;

Ай насыпал он много бочек мелкого, он крупного скатного жемчугу.

А как потом поехал он з-за Золотой Орды,

Ай как выехал теперечку опять да на синё море,

Вероятно, что под «барышами» подразумевается не только торговая прибыль, но и военные трофеи. У славян, живших на Балтийском море, было принято отдавать часть военной добычи в свои храмы жречеству. Складывается впечатление, что дружина Садка следует именно этому обычаю, «платя дань морскому царю»:

Ай теперь-то дани требует морской царь-то в синё море!

Какие выводы мы можем сделать из всех вышеизложенных размышлений?

Допустив, что Садко с дружиной ездил не в торговую экспедицию, а в военно-торговую, мы примиряем очень много противоречий, возникающих при внимательном прочтении былины.

Гусляр Садко — в первую очередь атаман дружины, и уже только после этого — купец. Приняв это предположение, мы понимаем, почему его называют «гость», зачем ему флот из 30 кораблей и 1000 дружинников.

Становится объяснимым его странный поворот в «Золотую Орду» с Балтийского моря. Становится понятным его дань «Морскому царю», традиционная для славянских дружин южного побережья Балтики. Если мы допускаем, что Садко был вождем военно-торговой экспедиции, в которой, вероятно, по его приказу дружина грабила и убивала людей, то нам становится понятно, почему, вернувшись из похода, Садко кается в грехах и совершенных злодеяниях:

Спас на горе? Нере?дице. 1198 год

Ай теперь как на свою несчетную казну

А и сделал церковь соборную

Ай как другую церковь сделал Пресвятыи Богородице

Ай теперь как ведь да после этого

Ай как начал Господу Богу он да молитися,

Ай о своих грехах да он прощатися…

Важно и то, что если былинный Садко не просто музыкант-купец, а ещё и воин, предводитель дружины, то былина встраивается в логический ряд остального русского богатырского эпоса. В ней, как и во всех остальных былинах, главным героем становится богатырь-гусляр. Былина о Садке перестаёт сюжетно «выпадать» из общерусской эпической традиции.

Брэм Стокер «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»[67]

Брэм Стокер «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»[67] Когда мы тронулись в путь, над Мюнхеном ярко светило солнце, а в воздухе была разлита радость раннего лета. Перед самым нашим отъездом герр Дельбрук, управляющий гостиницы «Quatre Saisons»,[68] где я остановился, спустился с непокрытой головой к

Степан Богатый

Степан Богатый В некотором царстве-государстве жил был Степан Богатый; не имел ни двора, ни кола, ни куринаго пера. Только и знал, что шатался в лес за грибами. Наварит, поест и опять пойдет в лес. Вот его лисичка признала и говорит: «что ты, Степан Богатый, не женишься?» — Да

Глава XXV Богатый край

Глава XXV Богатый край Несмотря на бедствия военных лет, Генеральные штаты нашли достаточно средств, чтобы выкупить у англичан в 1616 году порты Брилль и Флессинг. В «Трактате о политической экономике» Антуан де Монкретьен считал, что своим невероятным успехом Нидерланды

2.4. Был ли Садко язычником?

2.4. Был ли Садко язычником? Христос выводит из ада Адама и Еву Исследовав былину о Садке как текст, сохранивший описание инициации гусляра, невольно возникает вопрос: какой веры был Садко?В сказании фигурируют персонажи мифологии, сформировавшиеся в народном сознании

Богатый путешественник с Востока, или Возвращение поэта

Богатый путешественник с Востока, или Возвращение поэта 1. Предсвадебная шутка Хвастовство никогда и никого до добра не доводит. Чем бы человек ни хвастался: красавицей-невестой, богатым домом, высокими связями, собственными талантами, всегда найдется тот, кому

Череп и каменный гость

Череп и каменный гость Неблагочестивое деяние былинного героя напоминает опрометчивый поступок Дон Жуана. Истории о беспутном гранде стали распространяться в Европе в XVII веке, но отечественный историк и культуролог А. Я. Гуревич обнаружил средневековую параллель

Глава 9 ГОСТЬ ИЗ ДАГЕСТАНА

Глава 9 ГОСТЬ ИЗ ДАГЕСТАНА Сегодня октябрь — осень, которую какой-то особой любовью любил Пушкин. Этот месяц был особенно близок сердцу Пушкина. Раздумья и прощание с природой… зарождение в ней нового, стремление узреть грядущее. Мечты о счастье… Осень в Михайловском

Упражнение «Неожиданный гость»

Упражнение «Неожиданный гость» Цель: развитие экспрессии.Группа образует два концентрических круга лицом друг к другу. Внутренний круг – хозяева, внешний – неожиданные гости. Внешний круг по мере выполнения упражнения передвигается. Когда образуются пары, ведущий

Я пишу о людях, чей образ отражен в искусстве. Эта статья - про былинного героя, новгородского купца-гусляра Садко, который в своем сказочном обличье многократно изображен в картинах, рисунках и всевозможных росписях, показан в кино и представлен на оперной сцене.

В общем, популярный персонаж. Однако меня заинтересовал вопрос - имеет ли он под собой какой-то реальный прототип? Ведь не на пустом же месте вырастают такие образы.

Чем, собственно, славен Садко? Если отбросить подробности о его приключениях под водой, где он играл на гуслях морскому царю, и где ему предлагали выбрать из 900 подводных дев себе жену, а он выбрал последнюю, Чернаву, то в сухом остатке получаем: а) купца, что абсолютно нормально для Великого Новгорода, б) гусляра, что тоже совершенно реально.

На картине Ильи Репина, правда, Садко изображен именно в подводном царстве, где перед ним проплывают потенциальные невесты. Стоит такой, в шубе и шапке, смотрит на дев с интересом. Репин был вообще-то художником-реалистом, и на его картине забавно видеть совершенно реалистическую манеру письма и абсолютно прозаичный образ купца в фантастическом антураже.

Иное дело - рисунок Рябушинского, где Садко без дураков изображен твердо стоящим на суше богатым купцом. Этот образ гораздо более приближен к реальной ситуации. В новгородских летописях XII века упоминается купец Содко Сытиничь или Сытинец, который известен тем, что на его деньги была построена церковь Бориса и Глеба в Детинце.

Кто был в Великом Новгороде, тот, несомненно, заметил, что в городе очень много церквей, поставленных именно купцами.

Да, было так принято. Если торговля шла удачно, купец часть своих доходов отдавал на богоугодное дело, то есть строительство церкви. И место для молитв свое будет, и имидж свой в народе поддержит. Ну и, конечно, большинство купцов верили, что без божьей помощи успеха им не видать.

В общем, судя по тому, что Содко поставил церковь, дела у него шли хорошо, так что былинное прозвание "Садко, богатый новгородский гость", ему вполне подходит.

Однако, даже если реальный купец Содко стал прототипом былинного Садко - что послужило тому причиной? Почему именно он, и причем тут морской царь с его дочерьми?

Точного ответа нет и быть, думаю, не может. Только предположения. Сам сюжет про то, как некто попал в подземное царство и навел там шороху - довольно расхожий и наблюдается во многих культурах. Особенно интересно, что подобный сюжет есть в финском и эстонском фольклоре. Там морской царь - тоже любитель музыки и держит у себя музыканта, оказавшегося под водой.

Что касается Садко, то вполне можно предположить, что его реальный прототип действительно любил играть на гуслях и делал это хорошо. По своим делам он много ездил, бывал в разных странах, узнавал там разные истории.

Может быть такое, что как-то раз он вернулся домой с большой задержкой и с богатой добычей, а на вопросы шутливо отвечал, что задержался у морского царя, который его потом одарил за прекрасную игру на гуслях? Вполне может. История понравилась и пошла гулять в народ, постепенно обратившись в былину.

Когда произносят имя «Садко» у большинства читателей в памяти всплывает знаменитый фильм Александра Птушко, снятый ещё в 1952 году. У тех, кто имеет хотя бы начальную музыкальную подготовку, может возникнуть в памяти и знаменитая одноимённая опера Николая Андреевича Римского-Корсакова. На этом познания большинства россиян заканчиваются.

Я, как человек, причастный к созданию знаменитого новгородского фолк-рок мюзикла «Садко», прочитал почти три десятка вариантов этой старинной легенды. Однако, надо заметить, что историкам их известно более восьмидесяти. Среди них есть даже такие, где Садко погибает. В одних вариантах Садко возвращается в Новгород мистическим способом, при помощи дочери Морского царя Волховы, в других, он приплывает обратно на ладье. Вариантов много.

Впервые эта легенда была записана ещё в XVIIвеке сказителями Рябиниными, проживавшими в Прионежье. С тех пор эта история стала обрастать подробностями, а возможно и кое-что утратила.

Ведь в легенде сказано, что Садко был гусляром, и играл на пирах и свадьбах. И пользовался популярностью. Значит играть умел. И вдруг в один день его перестают приглашать на все праздничные мероприятия города. Что случилось? Уж если бы он, в запале творчества, неаккуратно спел что-то, его перестали бы приглашать в тот дом, но не в другие. Что же такое натворил Садко, что от него отвернулся весь город? Ни один вариант этой легенды нам не сообщает.

Так же до сих пор остаётся загадкой, кто же такая эта «рыба золотое перо», которую клялся поймать Садко. И ведь поймал. По некоторым сведениям когда-то давно в Волхове водился осётр, но он явно не попадает под определение «золотого пера». Скорее всего, это некая метафора, образ… но на сегодняшний день нам остаётся лишь предполагать, и строить догадки.

Ещё один любопытный факт. В Великом Новгороде, а точнее в новгородском Кремле стоит маленькая церковь Андрея Стратилата, которая является ничем иным, как приделом большого Борисоглебского собора, который своими размерами был выше Софийского. Так вот… летопись нам сообщает, что строителем Борисоглебского собора в Великом Новгороде был некий богатый купец Сотко Сытинич.

Так что выходит древняя легенда хранит хотя бы часть правды. Богатый купец Садко реально существовал, и свою церковь построил. Правда, других фактов биографии реального Сотко Сытинича пока нам не известно. Но ведь на сегодняшний день территория Великого Новгорода исследована археологами всего на 3%.

Кстати, нынешние новгородцы, по материалам древних легенд и исторических событий, создали настоящий фолк-рок мюзикл «Садко», который с 29 апреля открывает второй творческий сезон. Есть возможность увидеть это интереснейшее событие.

Считается, что во всем русском эпосе существует всего две подлинные записанные былины, сохранившие старинную форму повествования. Одна из них, и самая известная – это былина о Садко.

До недавнего времени она считалась древненовгородской былиной примерно 10 века. В этой статье Вы обнаружите свидетельства того, что эта древняя история о странном человеке, путешествующим между мирами, пришла к нам из такой древности, что вполне возможно была правдой.

Былина о Садко слагается из трех частей.

Первая - Садко, бедный гусляр, оскорбленный тем, что его перестали звать для игры на богатых пирах, идет играть на Ильмень-озеро. Эту игру подслушивает водяной царь и награждает его за нее: он его учит, как выловить в Ильмень-озере рыбку золотые перья и как побиться об заклад с новгородскими купцами, что он поймает такую рыбку. Он вылавливает рыбку, выигрывает заклад — лавки с товарами — и становится богатым купцом.

Вторая – разбогатев, Садко вторично бьется об заклад с новгородскими купцами: он берется скупить все новгородские товары. Это ему в некоторых вариантах удается, но в большинстве случаев он терпит неудачу. В обоих случаях у него оказывается огромное количество товаров.

И, третья, стоящая особняком. С накупленными товарами Садко отправляется в море торговать. Морской царь останавливает его корабли и требует его к себе. Садко попадает в царство к морскому владыке, где потешает его своей игрой на гуслях. Выбирает себе в жены Чернавушку, благодаря чему возвращается домой из волшебного подводного мира.

Обратите внимание, что действие первых двух новгородских частей по месту действия отличается от основной, третьей. И, что характерно, именно к морскому царю попадает Садко в гости, а не к речному царю и не озерному. Моря возле Новгорода нет, значит, настоящее действие происходит уже совсем не в Новгороде.

Это очень старая история…и не совсем новгородская

Можно предположить, что в былине о Садко мы имеем остатки того мозаичного строения, которое, характерно для очень ранних эпосов.

В русском эпосе, как мы знаем, эта мозаичность давно преодолена: русские былины, как правило, совершенно монолитны. Но в данном случае строение былины непривычно для русского певца. Слабая внутренняя связь частей приводит к их распаду. Может быть, ни в одной русской былине мы не имеем такого большого количества вариаций и колебаний. Это недвусмысленно говорит о каком –то ином происхождении былины, уходящей вглубь тысячелетий.

Вспомним историю

Древнейший период русской истории у нас принято называть киевским периодом. Не следует, однако, забывать, что, как говорит академик Греков, «Киевское государство, или держава Рюриковичей, образовалось из слияния двух восточно - славянских государств — собственно Киевского и Новгородского». Из них новгородское должно быть признано более древним. Таким образом, признание именно новгородской былины одной из древнейших в русском эпосе само по себе не противоречит историческим данным.

Но былина о Садко не только «докиевская», но и «доновгородская». Основные слагаемые этой былины гораздо древнее исторического Новгорода. Вспомним исторические факты. Новгородцы в XI в., привлеченные слухами о сказочных пушных и рыбных богатствах «полунощных стран», как в старину называли север, стали заселять территорию современной Архангельской области.

Современная генетика разделяет славян на три группы, генетически отличных друг от друга: южные славяне, восточные и северные. Эти три группы связаны между собой языком, обычаями, браками, культурой. Тем не менее, новгородцы относятся к восточным славянам, люди, которые жили на севере – соответственно, к северным славянам. По летописным преданиям известно, что Север издавна был населен племенами чуди, «чуди наволоцкой, белоглазой». У «чуди белоглазой» процветало язычество, идолопоклонство. Христианство сюда пришло намного позже и было намного слабее.

Признаками язычества является мировосприятие, в котором Боги, как верховные существа, одновременно являются предками и родственниками людей.

И Вы теперь понимаете, что пришедшие на Север в XI веке новгородцы – христиане столкнулись с удивительными мифами, сказками, повествующими о том, что люди – это почти Боги, они – потомки Богов, они родственники Богов. Как, должно быть, зазвенела подобно гуслям, душа новгородцев, услыхавших древние песни, напомнившим им самим о древних временах, когда землю населяли Человечные Боги и Благородные Люди!

Как захотелось им стать частицей этой сказочной жизни! Нам известно, что новгородцы шли с устья реки Пинега, но не достигли верховья и в районе притоков Выи и Пинежки, где собрались вытесненные ими представители древнего народа. Похоже, что победители сами оказались покорены древними сказками ушедшего народа. К северной истории про Садко просто приписали новгородское «предисловие».

Где на самом деле записана эта былина?

По сегодняшний день опубликовано около сорока записей былины о Садко, которые распадаются на четыре группы: олонецкую, беломорскую, печорскую и урало-сибирскую.

Заметьте, что это северные территории, не новгородские. Этих материалов было бы вполне достаточно, если бы песня хорошо сохранилась. Но этого нет. Большое количество записей отрывочно и неполноценно. Картина эта довольно неожиданна, и мы должны будем попытаться найти этому свое объяснение. Можно назвать только одного певца, который знал все эпизоды этой былины в их полной форме и дал стройное и последовательное изложение всего сюжета от начала и до конца. Это — замечательный онежский певец Сорокин, который по полноте и красочности своих песен занимает одно из первых мест в онежской традиции. Его былины записанны А.Ф. Гильфердингом в 1871 году. Напомню, что Онега входит в состав Архангельской области.

В этой истории есть то, что никогда не случалось в остальных былинах

Первое – доброжелательное отношение Бога к человеку

Сказание о Садко в части его встречи с морским царем настолько архаична, что исследователи говорят о древнейшем происхождении этой сказки. Садко встречает —единственный случай во всем русском эпосе — хозяина водяной стихии, морского царя, морского Бога. Морской царь относится к герою отнюдь не враждебно, а доброжелательно — черта весьма архаическая.

Второе – наличие ритуала для взаимодействия с Богом

Сцена, когда Морской Бог требует жертвы, глубоко символична. Море опасно теми неведомыми силами, которыми человек не умеет управлять и перед которыми он тогда был полностью бессилен.

Два бедствия подстерегали северного мореплавателя древности. Одно бедствие — это безветрие, при котором корабли днями и неделями могут стоять на месте в открытом море. Другое бедствие — это буря, грозящая кораблям гибелью.

Но бедствие, которое постигает корабли Садко, имеет совершенно необычный характер: разыгрывается страшная буря, однако корабли не двигаются, а стоят на месте, как в безветрие.

На синем море сходилась погода сильная,

Застоялись черлены корабли на белом море;

А волной-то бьет, паруса рвет,

Ломает кораблики черленые,

А корабли нейдут с места в белом море.

Это — чудо, но чудо, которое означает, что в судьбу мореплавателей началось вмешательство тех неведомых и таинственных сил, которых мореплаватели тех времен так боялись. Садко полагает, что на него гневается его старый покровитель, морской царь, которому он еще ни разу не платил дани.

Садко думает то, что думали моряки его времени: море нужно умиротворить, принести ему жертву. Жертвоприношение морю, «кормление» моря — старинный морской обычай, он известен всем народам, жизнь и благополучие которых зависели от моря. Что такие жертвы в языческие времена действительно приносились, в этом нет никаких сомнений: материалы, приводимые Р. Липец в ее упомянутой работе о «Садко», полностью это подтверждают. Былина — поэтическое воспоминание о некогда действительно имевшемся обычае.

Нет никаких сомнений, что приносились даже человеческие жертвы. В качестве заместительной жертвы впоследствии в воду бросалось соломенное чучело, о чем память сохранилась до самого последнего времени.

Третье – переход в иной мир

Подумайте сами – герой легко перемещается в иной мир, к Подводному царю. Былина о Садко — единственная во всем русском эпосе, где герой, отправившись из дома, попадает в некий иной мир, а именно — в подводный. На плоту Садко засыпает и просыпается уже в подводном царстве. Мы знаем, что такой способ попадания в «иной мир», в данном случае в подводный, имеет доисторическую давность. Мы знаем также, что в древнейших эпосах герой также всегда хозяина иного мира.

Четвертое – сила Божества

Фигура морского царя — могучая и сильная. Он заставляет Садко играть плясовую, и под его игру он пляшет. Иногда под его игру ведут свой хоровод и морские девы, русалки. Пляска морского царя — особого рода. Пляска эта вызывает бурю. Морской царь заставляет Садко играть целых трое суток. От его пляски вздымаются волны, гибнут суда, тонут люди.

Как начал играть Садко в гусельки яровчаты,

Как начал плясать царь морской во белом море,

Как расплясался царь морской.

Играл Садко сутки, играл и другие,

Да играл еще Садко и третьии,

А все пляшет царь морской во белом море.

Во синем море вода всколыбалася,

Со желтым песком вода смутилася,

Стало разбивать много кораблей на белом море,

Стало много гинуть именьицев,

Стало много тонуть людей праведных.

Представление, будто буря происходит от пляски хозяина водяной стихии, морского царя, относится еще к языческим временам. Это невозможно в христианской религии.

Пятое – брак с существом нечеловеческого мира

Морской царь предлагает Садко выбрать любую красавицу – царевну в жены. Но Садко выбирает Чернавушку. Он не прельщается красотой морских царевен или русалок, которые иногда под его игру ведут свой хоровод. Он выбирает именно Чернавушку, и этот момент — один из самых прекрасных и поэтических во всей былине.

Этот совет соответствует и внутренним стремлениям самого Садко. Весь подводный мир с его неземной красотой и красавицами есть соблазн Чернобога, которому Садко не поддается. Он ни на минуту не забывает о мире людей.

Кто Чернавушка и как понять ее образ? Ее трогательная человеческая красота явно противопоставлена ложной красоте русалок.

Но, несмотря на свою человеческую внешность, она не человек, она тоже русалка. Былина о Садко — одна из редких и исключительных в русском эпосе былин, в которых еще сохранена традиция брака с существом из иного, нечеловеческого мира.

Что же получается?

В древнейшей, архаичной части знаменитой былины – действие происходит на море (которого не было рядом с Новгородом, но которое многие тысячи лет омывает Северную часть России).

Сам сюжет представляет собой немыслимую для новоиспеченных христиан языческую историю – герой попадает в Иной Мир и женится на дочери Божества.

Действие первых частей географически удалено от основного сюжета, происходящего в море. Сама былина по структуре и содержанию резко отличается от известных более поздних русских былин.

Следовательно, эта старая сказка имеет глубокие северные корни и опирается на языческие представления о мире и месте человека в ней. Былина является творчеством не восточных, а северных славян, имеющих свою древнюю, и до конца еще не познанную историю.

Это настолько старая история, что она вполне может оказаться правдой, свидетельством тех древних времен, когда люди и их возможности были другими.

Вы знаете, что в северной мифологии эту историю рассказывают по – разному, но узнаваемо? У древних германцев это - Зигфрид, вылавливающий в виде золотой рыбки клад Нибелунгов (Буслаев); у скандинавов – это мифический певец и заклинатель Вейнемейнен, играющий и поющий морскому богу (Миллер).

Читайте также: