Цитаты эрика булатова

Обновлено: 05.07.2024

Один из самых востребованных и дорогих русских художников (картина «Слава КПСС» была продана Роману Абрамовичу за $2 млн) о красоте, везении и круассанах.

Шерстяной свитер, рубашка из хлопка, все Massimo Dutti

1. Об отце

Я с самого детства знал, что буду художником. Мои рисунки производили сильное впечатление на отца, и он очень хотел, чтобы я продолжал этим заниматься. А в 1941 году он ушел на фронт и не вернулся; мне тогда не было и восьми. Так что его желание стало своего рода завещанием для матери.

2. О детских рисунках

После института мне нужно было искать какой-то источник средств к существованию. Я пробовал разные вещи, но самым лучшим оказались детские иллюстрации. Дело было интересное – в детской книжке рисунки нужны всегда. А потом в газете «Правда» появилась статья «Формализм и детская иллюстрация», и работу у нас отняли. А деньги были ну очень нужны – вот такая дурацкая ситуация.

3. О двусмысленности

В советское время, когда говорились высокие слова, имелись в виду самые подлые вещи. Говорилось о честности, а подразумевалось элементарное доносительство. Мужество – простое холуйство. И сознание по привычке стало принимать эти подмены за что-то реальное.

4. О цензуре

Я был успешным студентом, считался талантливым, даже получал Ленинскую стипендию. Но когда началась хрущевская оттепель, у нас в институте заменили весь преподавательский состав – и поднялся бунт. Мы по-детски на комсомольском собрании требовали, чтобы нам вернули старых педагогов, но ничего хорошего из этого не вышло: меня не выгнали, хоть и собирались, но красный диплом не дали. Тогда я и понял, что надеяться на государство ни в коем случае нельзя, а работать так, как государство от меня хочет, я не хочу и не буду.

5. О Владимире Путине

То, что открылись границы и люди могут передвигаться по миру, – это величайшее дело. И пока все так, советская система не вернется. Я очень на это надеюсь. Но, к сожалению, есть и обратные тенденции. Тут во многом виноваты американцы и европейцы – тем, что отталкивают, отпихивают от себя Россию. Я понимаю, что это отталкивание на руку нашим реакционным силам. Они говорят: «Вы же видите, кругом враги, мы должны объединяться и защищаться». Все эти меры наказания, которые принимают Америка и прочие, – они не против Путина, а против всего населения, Путину-то что.

6. О русской критике

Однажды я приехал со своей выставкой в Центр Помпиду. Надо сказать, это было серьезное событие – впервые русский современный художник в Центре Помпиду. А на следующий день решил полистать газету «Русская мысль». Открываю первую страницу – ни слова о выставке, вторую – ни слова, четвертую, пятую, наконец, на последней странице маленькая репродукция моего автопортрета и такой текст: «Открылась выставка Эрика Булатова. Представлены картины с такого-то по такой-то год. Если по первым из них еще можно предположить, что из него что-то получится, то по последним видно, что уже все безнадежно».

Шерстяной пиджак, водолазка из шерсти, джинсы, все Massimo Dutti

7. О деньгах

Хорошо, что мои картины дорого оценивают, так я могу не волноваться о своем завтрашнем дне и спокойно работать. Но мое убеждение в том, что рыночные цены ничего не значат. Чего стоим мы и наши работы – это выяснится только со временем. И очень может быть, важными окажутся художники, которых мы не знаем и сегодня.

8. О понимании искусства

Мой любимый поэт Всеволод Некрасов хорошо сказал: «Смотреть надо глазами, а не ушами». Искусство воспринимается не через понимание, а через ощущение – либо возникает связь, либо нет.

9. О Pussy Riot и Павленском

Pussy Riot и Павленский делают очень вредные вещи. Они объявляют, что в России есть цензура и искусство запрещается. Но это очень сложный вопрос: искусство или не искусство то, чем они занимаются? Их преследуют в стране не как художников, а как политических врагов. И они это прекрасно понимают. Другое дело, что в демократическом государстве своих политических врагов тоже не надо наказывать.

10. О времени

Я пытаюсь высказываться о сегодняшнем дне. Сделал большой цикл работ на металлургическом заводе в Гаскони, в Пиренеях. Можно сказать, это политические работы. Одна из них – это большой монумент, состоящий из слов «Все не так страшно». Страшно, да, но шанс есть.

11. О Гоше Рубчинском

Я пишу русскими буквами, и иностранец их, конечно, не знает. Но ему даже легче понимать картины, потому что мои слова важнее видеть, чем читать. Для меня слово всегда имеет право на визуальный образ. Это не просто звук и смысл, я с ним работаю, как с персонажем. Недавно Гоша Рубчинский сделал серию вещей с моими словами. Я их уже носил. Симпатично.

12. О силе искусства

В России всегда была и есть потребность в искусстве – но не в смысле красоты, а чтоб оно жить помогало.

13. О любви и везении

Мы с Наташей женаты уже сорок лет. Секрет долгой семейной жизни? В том, что я еще не умер. А если серьезно, то мне с Наташей просто очень повезло, пусть и не сразу: она моя третья жена. Да мне вообще во всех отношениях везет. Картины дорого стоят, и жена такая хорошая.

14. О дружбе

В Париже я общаюсь с парочкой русских художников, но мы тут больше по французам. Были еще швейцарские друзья, но они либо очень старые, либо уже умерли.

15. О круассанах

Я люблю Люксембургский сад и Тюильри. В Тюильри есть ресторан – прямо на центральной аллее, я по дороге к д’Орсе обязательно туда захожу. Парижская жизнь мне безумно нравится. Город очень человечный. И ничего лучше на свете нет, чем парижский круассан!

Фото: Георгий Кардава; стиль: Татьяна Лисовская

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Жизнь у ещё молодой Эрики Стрэйндж не задалась в силу плохих решений в прошлом.

Ей приходится обратиться к психотерапевту доктору Тому, который мало того, что обожает сыпать известными и не очень цитатами, оказывается не только её спасителем, но и худшим кошмаром. Длинный список ключевых моментов своей истории, которые, как ей кажется, всё испортили, Эрика и предоставила доктору Тому. Бедняжка и не подозревала, что Том собирается делать с этим списком. А он задумал переместить её в каждый из этих моментов в прошлом, чтобы она, учитывая всё, что известно о настоящем, смогла цепочкой верных решений наладить свою жизнь.

Иногда самый большой риск, который мы можем взять на себя — это сказать «нет».

Дружба. Она начинается, когда двое людей выбирают друг друга. Но что случается, когда мы перерастаем наш выбор, когда постепенно наши пути расходятся, меняются наши потребности? И однажды мы просыпаемся и понимаем, что должны выбрать что-то другое.

Ты знаешь, иногда мы сражаемся просто потому, что не в состоянии сказать другим, что мы чувствуем на самом деле.

Она, конечно, разрушила мне жизнь, но она и сама долго была моей жизнью.

В погоне за прошлым она споткнулась о будущее.

Тебе больно — прими это. Терпи это пока не пройдет, пока время не сотрет все следы.

Жизнь проста и коротка. Если что-то делает тебя счастливой, ты должна держаться за это, потому что это может исчезнуть.

Учись быть тем, кто ты есть на самом деле, и учись избавляться от того, кем ты не являешься.

Я просто задыхаюсь от того, как вы все мной недовольны.

— Эй, как ты?

— Плохо. Я обеспокоена, разочарована, и чувствую, что не знаю, о чем ты думаешь и что вообще творится в твоей голове.

Мысли превращаются в слова, слова превращаются в действия, действия превращаются в привычку, привычки превращаются в характер, а характер. характер становится судьбой.

Мы с Итаном просто друзья. Единственное его отличие от моих подружек в том, что он может убить паука и настроить мой магнитофон.

Сказать правду — это как поджечь спичку: она может дать вам свет, но так же может поджечь весь мир вокруг вас.

Говорят, мы сами создаём свою судьбу, сами выбираем как нам жить. Но когда в жизни всё получается не так как ты на то надеялся, это заставляет тебя остановиться и подумать: был ли в действительности у тебя когда-нибудь выбор или все произошло так как должно было быть? И сколько своей жизни мы можем выбирать себе сами и сколько окажется тем кто мы есть в действительности?

(Говорят, что мы сами делаем выбор и определяем, как нам жить. Но если жизнь течёт не так, как хотелось, то мы начинаем задумываться: «А был ли вообще этот выбор?!» Или же всё идёт так, как и должно было идти изначально? Какую часть своей жизни мы творим сами, а какая часть дается нам изначально?)

Вот Сталин в мундире генералиссимуса и штанах с лампасами выпивает с полуобнаженной Мэрилин Монро. Вот по реке Клязьме сплавляют огромный ситцевый шар, в который зашито много-много надутых воздушных шариков и один включенный электрический звонок. Вот выставка, представляющая из себя общественный туалет, — впрочем, за буквами «М» и «Ж» обнаруживаются типовые советские квартиры. Все это — российский концептуализм.

Перефразируя известный тезис про гоголевскую шинель, можно сказать, что все современное искусство вылезает из реди-мейдов Дюшана. Если совсем конкретно, из его произведения «Фонтан» — простого писсуара, выставленного в качестве произведения искусства. Этот объект 1917 года можно считать и первым произведением концептуализма, направления, которое тогда еще не было сформулировано как явление и не названо как слово. Все это случится много позже, в шестидесятые.

Марсель Дюшан. Фонтан. 1917 год Wikimedia Commons, Philadelphia Museum of Art

Настоящим отцом уже сформулированного концептуализма станет американец Джозеф Кошут. В 1965 году он создал программную работу «Один и три стула». Это инсталляция, которая состоит из собственно стула, фотографии этого стула и словарной статьи с определением слова «стул». Таким образом, стул оказывается един в трех лицах. Более того, каждый раз, когда эту работу выставляют, неизменным остается только словарное определение — а стул и его фотографию каждый раз берут новые. Кошут повторял свою главную работу и с другими предметами — с лопатой, зеркалом, молотком, пилой и так далее.

В 24-летнем возрасте Кошут написал эссе «Искусство после философии», в котором сказал, что традиционному искусству, собственно модернистскому искусству, приходит конец и теперь надо не производить, а изучать его природу. Кстати, потом русский концептуалист Юрий Альберт переведет на русский это эссе Кошута в стихах, четырехстопным ямбом. Главный тезис статьи — «искусство — это сила идеи, а не материала». Концептуальным объектом может стать любой предмет, а также любая документация о предмете: текст про экспонат заменяет сам экспонат. Концептуальный объект не подлежит продаже, он исключен из коммерческого поля, потому что продавать, в сущности, нечего — нет мастерства исполнения, нет эстетики, нет новизны. Это искусство про то, как искусство устроено: такая тавтология.

Концептуализм порожден разочарованием в прежней картине мира, которую транслировало традиционное искусство. Что такое традиционное искусство? Это искусство, которое в той или иной мере основано на принципе мимесиса, подражания , что в реальности существует. Художник изображает нечто, что может быть сопоставлено со своим прототипом за пределами картины, — нарисованный стул со стулом настоящим. И благодаря этому соотнесению мы можем судить о мастерстве художника. Причем судить : увидит мастерство в точном соответствии натуре, а , наоборот, в выразительности условного художественного языка. Но этот критерий оценки существует, он объективно возможен. Конечно, модернистское искусство пытается преодолеть мимесис, и ему это удается — например, абстрактная живопись уже ни с чем за ее пределами впрямую не соотнесена. Но как раз в ней происходит возгонка художнических амбиций: такой жест первородства, манифестация собственного «я». Но кто дал автору право это свое «я» манифестировать? Это и есть один из главных концептуалистских вопросов.

Для концептуалистов сама необходимость личного присутствия автора в произведении оказывается скомпрометированной. Личное присутствие — это манера, почерк, любое слово от первого лица, и все это интерпретируется как ничем не обоснованная претензия на власть. Просто на власть, явленную в утверждении: я автор, это мое пространство, я сделал , чего до меня в мире не было. И такое властное посягательство отрицается, подвергается ироническому снижению, игровой деконструкции. Потому что исходный тезис состоит в том, что все в мире уже было, все уже сказано и произнесено, и теперь время разбираться с этим сказанным, как с кубиками, на которые распалась прежняя целостность. Разбираться с возможностями искусства, его границами, его контекстами.

В концептуализме очень много слов — ведь это искусство, которое говорит о самом себе не хуже искусствоведческой статьи. В литературе концептуалисты пытаются освободить язык от идеологии. Они работают с речевыми штампами, с отчужденными от человека языковыми клише — можно вспомнить по этому поводу прозу Владимира Сорокина, поэзию Льва Рубинштейна на каталожных карточках или стихи Пригова, написанные от лица персонажа по имени Дмитрий Александрович Пригов. А в визуальном искусстве базовая проблематика концептуализма — это проблематика слова и изображения.

С одной стороны, образ художника или поэта лишается здесь привычных романтических коннотаций. С другой же стороны, Борис Гройс в своей статье 1979 года писал о «московском романтическом концептуализме». Чтобы разобраться с этим противоречием и заодно обозначить отличия российского концептуализма от западного, переместимся в Советский Союз рубежа 60-х и 70-х годов.

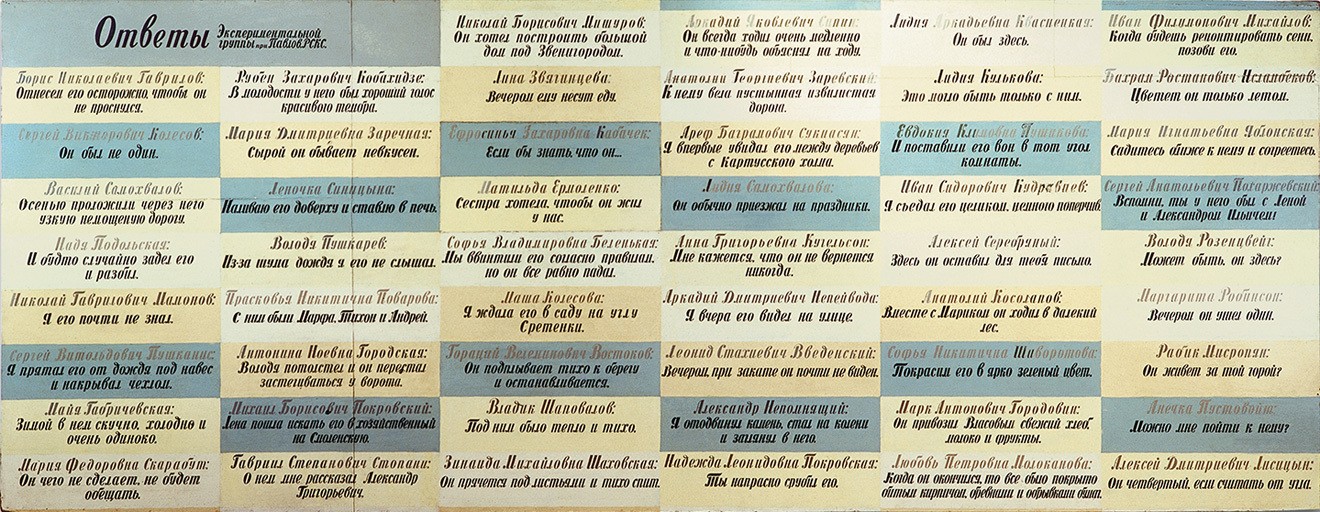

Одно из первых произведений российского концептуализма — «Ответы экспериментальной группы» Ильи Кабакова. Оно выглядит как картина (прямоугольной формы, висит на стене), но вместо изображения здесь обрывки бытовых текстов с подписями говорящих, складывающиеся в абсурдное многоголосое целое. Кабаков делал и другие работы-стенды, например самый известный — с мухой. Неопределенно-грязноватого оттенка поверхность, на ней еле заметная муха — и реплики персонажей по ее поводу: «Чья это муха? Это муха Ольги Лешко». Бедная муха, выставленная как экспонат, оказывается заключена в речь людей и не может существовать вне ее, вне того, чтобы принадлежать, — потому что нет ничего, кроме языка. И этот советский язык лозунгов, графиков, справок и расписаний, дорожных знаков и официальных бумаг агрессивно вторгается в жизнь человека.

Илья Кабаков. Ответы экспериментальной группы. 1970–1971 годы © Илья Кабаков, Государственная Третьяковская галерея

Позже, уже в 80-е, мушиный мотив у Кабакова разрастется, появится инсталляция «Жизнь мух», где о мухе будут рассуждать представители разных наук, и тут же их речи будут комментироваться, — но именно в «мухе» ранней заявлена тема, которая станет для него главной. Это тема советской коммунальности, насильственной общности людей; она потом будет развернута во многих его работах, например в инсталляции 1991 года «Коммунальная кухня». В западном концептуализме такой темы не было, ей там просто неоткуда было взяться. С одной стороны, вопрос, кому принадлежит муха, — это поэтика дадаистского абсурда. С другой стороны, вопрос, кому принадлежит тот или иной предмет, — законный и необходимый для мира коммуналки.

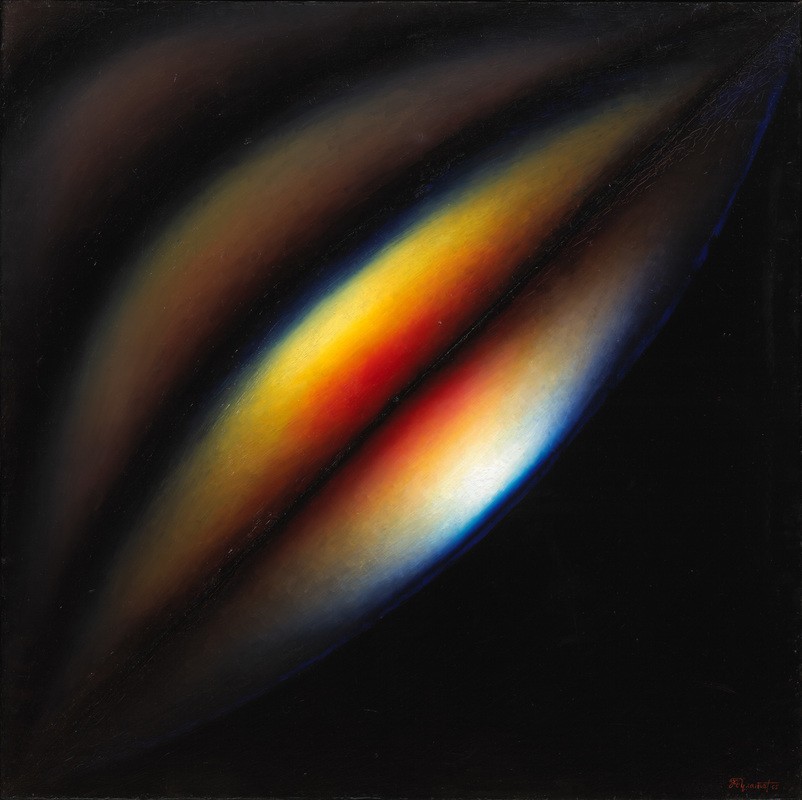

Одна из самых известных картин раннего Булатова. «Этот идущий из абсолютной глубины, из бесконечной пространственности свет и составляет основу всякого света, любой освещенности. Настроившись на него, вскрыв этот свет для себя, и не в „жизненной практике“, а прежде всего на картине, внутри картины, Эрик уже навсегда придал своему искусству ту основу и те глубинные абсолютные характеристики, среди которых на равных существует переживание и воздействие этого света как „благого“, „прекрасного“» (Илья Кабаков, из книги «… Записки о неофициальной жизни в Москве»).

В начале годов Эрик Булатов создает первые , картины-проекты, сталкивающие иллюзорное пространство классического пейзажа с фиксирующими плоскость холста жесткими помехами в виде плакатных, геральдических или текстовых вставок. Здесь вместо линии горизонта мы видим орденскую ленту или красную ковровую дорожку — советские символы успеха. Именно такое сопоставление в одной картине образов, заимствованных из идеологизированного пространства советской реальности, и лирических ландшафтов, слова и изображения позволило критикам и историкам искусства причислить Булатова к основателям и важнейшим фигурам московского концептуализма.

В этой картине главное — противодействие, столкновения разнонаправленных движений: людей, идущих по тротуару вперед, в перспективу сужающейся аллеи; машин, стремящихся по дороге, и шагающего навстречу им всем монументального Ленина на огромном плакате, перед которым выстелена дорожка неухоженного газона. Динамичная фигура Ильича на «сакральном» белом поле кажется более реальной, чем городской пейзаж, символизирующий мир социума, существующий как будто в параллельной плоскости.

«Пространство есть свобода», — утверждает Эрик Булатов, располагающий одну из главных советских аксиом на фоне неба. Движение облаков отрывает красные буквы от небесного фона, намекая на возможность просочиться сквозь идеологическую преграду.

Картина, посвященная вопросам восприятия искусства в современном мире. Монохромные фигуры зрителей почти полностью заслоняют пространство зала, в глубине которого виден фрагмент самого знаменитого шедевра Лувра, его главного аттракциона. В работе Булатова в контакт с реальным зрителем вступают лишь «Мона Лиза» и свидетель, роль которого поручена мальчику на переднем плане.

«Картина и зрители» изображает экскурсантов в зале Третьяковской галереи, которые стоят перед «Явлением Христа народу» Александра Иванова. Это не просто свидетельство диалога современного художника с одним из знаковых творений в истории русского искусства — Булатов выстраивает особую модель восприятия, которая должна разрушить границу между реальным и воображаемым, комментируя свой замысел так: «Что касается „Картины и зрителей“, то там речь идет не об Александре Иванове, в общем, а о том, чтобы возник контакт между зрителем и тем, что происходит в картине. У Иванова этого не получилось, а почему и что бы такое сделать, чтобы это получилось? Чтоб Христос мог действительно выйти с картины сюда».

В конце первого десятилетия нового века Эрик Булатов создает ряд картин, в которых доминирующим оказывается черный цвет — тьма, поглотившая реальность. Поток света, проникающий сквозь «разрез» в ранних произведениях, световой тоннель, пронизывающий, пробивающий плоскость картины, сменяется еле заметной щелью, сквозь которую проникает белый луч.

Слова повторяют изображение — буквы впиваются в небо, облака темнеют, превращаясь в тучи, тревогу усиливают громадные черные буквы. «Поведение слова, его движение в пространстве, его взаимоотношения с другими элементами картины становятся содержанием картины и целью выражения», — говорит Булатов. Слова, идущие на нас из глубины холста, разрастающиеся к верхнему краю и вторящие движению облаков, подчеркивают напряженную динамику композиции.

Визуальная формула стихотворения Всеволода Некрасова, построенная на многократном повторении утверждения «свобода есть». В решетку фальшивых лозунгов, разрывая плоскость холста, вторгается небо и затягивает в глубину слово «свобода», оторвавшееся от идеологической мантры и обретшее самостоятельность.

Читайте также: