В чем заключалась тактика блицкрига

Обновлено: 25.06.2024

Война с Советском Союзом, по мнению нацистов, должна пройти очень быстро, и закончится уже к зиме 1941. Их блицкриг отлично сработал в Европе, что может пойти не так в СССР?

Слепая надежда на танки и постоянные "котлы"

В «молниеносной войне» победу должны добывать вермахту, прежде всего, его танки, а также авиация. Главная цель, по этой доктрине, достигалась окружением и уничтожением противника при помощи глубоких танковых «клиньев» и «клещей».

Дело авиации – быстро захватить господство в воздухе, разрушить аэродромы и ж/д узлы противника, отрезать район армии противника от их тылов, и, конечно, поддержать свои войска, вступившие в бой.

Теоретики вермахта были буквально помешаны на мобильности войск и старались всеми средствами обеспечить их ускоренное продвижение вперёд: воздушно-десантные, моторизованные войска; любая техника, вплоть до мотоциклов и велосипедов.

Танки Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.III 1-й танковой дивизии вермахта на марше. Фото в свободном доступе. Танки Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.III 1-й танковой дивизии вермахта на марше. Фото в свободном доступе.Подготовка и проведение операций шли по плану:

- быстрое массирование вооружённых сил (в первую очередь – танковых, моторизованных, авиации) на направлениях главных ударов;

- быстрый прорыв обороны противника и стремительное продвижение вглубь его территорий;

- нарушение связи в войсках противника, затруднение их взаимодействия, захват коммуникаций и стратегических пунктов;

- окружение и уничтожение крупных группировок противника.

Розовые очки "европейского блицкрига"

Позитивный опыт французской кампании укрепил уверенность Генерального штаба вермахта в уверенности, что наступательную войну нужно вести именно так. Быстрота, маневренность, решительный и глубокий прорыв – не обращая внимания на угрозы с флангов, но с постоянной поддержкой с воздуха. Это приведёт к прорыву фронта противника, нарушению взаимодействия и снабжения его армий, с последующим их окружением.

Танковая колонна Вермахта движется на Париж. Штабные автомобили Horch 901 и BMW 325 движутся вместе с танками. Фото в свободном доступе. Танковая колонна Вермахта движется на Париж. Штабные автомобили Horch 901 и BMW 325 движутся вместе с танками. Фото в свободном доступе.Особое внимание в военной доктрине Германии также уделялось поддержанию наступательного духа, решительности, быстроты и маневренности в действиях войск. В умении эффективно использовать подвижность, ударную мощь авиации и бронетехники теоретики вермахта видели главное преимущество перед противником. Ведь ему изначально будет навязана пассивная роль защищающегося, который вынужден лихорадочно реагировать на быстро возникающие угрозы.

То, что у Германии явно недостаточно ресурсов для того, чтобы «проглотить» такой огромный кусок, как СССР, Гитлер, Кейтель и Йодль, разумеется, понимали.

Но они рассчитывали на то, что её экономический и военный потенциал значительно усилился после захвата европейских стран и превращения их в своих сателлитов. А людскими ресурсами должны были помочь союзники, имеющие свои захватнические планы в отношении СССР: Финляндия, Венгрия, Румыния. (Войска Италии немецкий Генштаб даже не брал в расчёт и не хотел с ними иметь дело; их помощь была личной инициативой Муссолини).

Второй расчёт был на подрыв Советского Союза изнутри. Составители военных доктрин вермахта надеялись на то, что после серии военных неудач «степень сопротивляемости и национальная воля народов России» резко снизятся. Авторитет коммунистического режима упадёт, он утратит способность полноценно управлять, и «колосс на глиняных ногах» (СССР) «рухнет и рассыплется».

Спасибо за прочтение статьи! Ставьте лайки,✅ подписывайтесь на мой канал у нас есть 👉 Телеграм и 👉 сайт . Пишите своё мнение!

Вопрос к читателям:

Как Вы считаете, почему блицкриг не сработал в СССР?

"Белый план" - первый опыт блицкрига

Главным методом войны Третьего рейха, в силу недостатка ресурсов и того факта, что Германия приступила к формированию своей военной мощи сравнительно недавно, в силу запретов Версальского договора, до 1933 года, её возможности были ограничены, был «блицкриг».

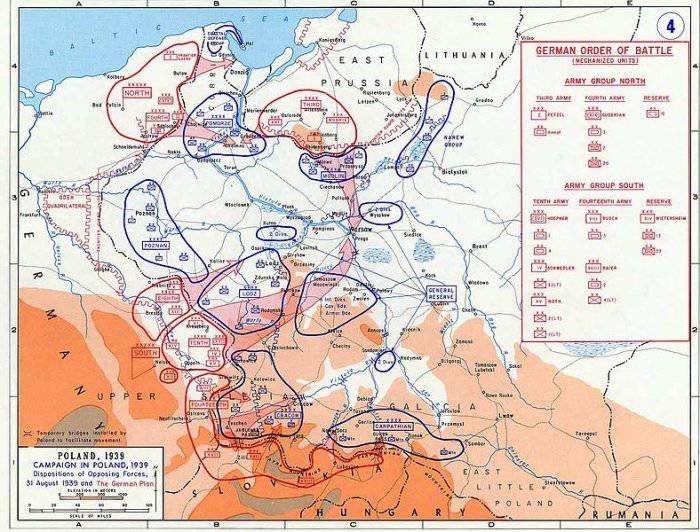

Вермахт старался сокрушить основные силы противника первым ударом, путём достижения максимальной концентрации сил на главных направлениях удара. 3 апреля 1939 года первоначальный план войны с Польшей, план «Вайс» - Белый план, разработанный штабом Вооруженных сил Германии, был направлен командующим сухопутными войсками, ВВС и ВМФ. К 1 мая командующие были должны предоставить своё мнение, относительно войны с Польшей. Был и назван и срок нападения на Поляков – 1 сентября 1939 года. К 11 апреля верховное главнокомандование Вооруженных сил (ОКВ) разработало «Директиву о единой подготовке Вооруженных сил к войне на 1939-1940 гг.», её подписал Адольф Гитлер.

Диспозиция сил противников на 31 августа 1939 года и польская кампания 1939 года.

Основу Белого плана составлял план «молниеносной войны» - польские вооруженные силы предполагали стремительными глубокими ударами расчленить, окружить и уничтожить. Большую роль в этом должны были сыграть бронетанковые части и люфтваффе. Основные удары должны были нанести группа армий «Север» из Померании и Восточной Пруссии и «Юг» с территории Моравии и Силезии, они были должны разгромить главные силы польской армии западнее рек Висла и Нарев. ВМФ Германии должен был блокировать польские базы с моря, уничтожить польские ВМС, поддерживать сухопутные силы.

Разгром и захват Польши планировали не только с целью решения проблемы Данцига и соединения территорий двух частей Рейха (Восточная Пруссия была анклавом), но и как этап в борьбе за мировое господство, важнейший шаг в реализации «восточной программы» нацистов, расширения «жизненного пространства» немцев. Так, 23 мая 1939 года на совещании с военными Гитлер говорил: «Данциг – отнюдь не тот объект, из-за которого всё предпринимается. Для нас речь идёт о расширении жизненного пространства на Востоке и об обеспечении продовольствием, а также о решении балтийской проблемы». То есть разговора только о разгроме Польши и решении проблемы Данцига, «польского коридора» не было, с самого начала планировали лишить Польшу государственности, их ждала политика геноцида и разграбления ресурсов в пользу Германии.

Кроме того, территория Польши должна была стать важным плацдармом для удара по Советскому Союзу. Разгром Польши должен был стать первой ступенью и для подготовки удара по Франции.

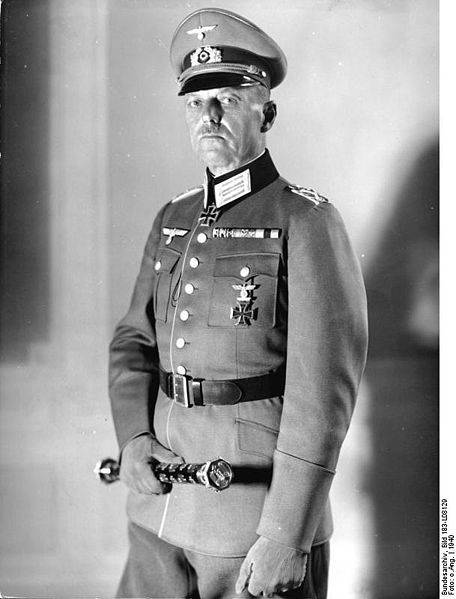

Главнокомандующим сухопутными войсками, Вальтер Браухич.

Гитлер и Браухич на параде 5 октября 1939 года.

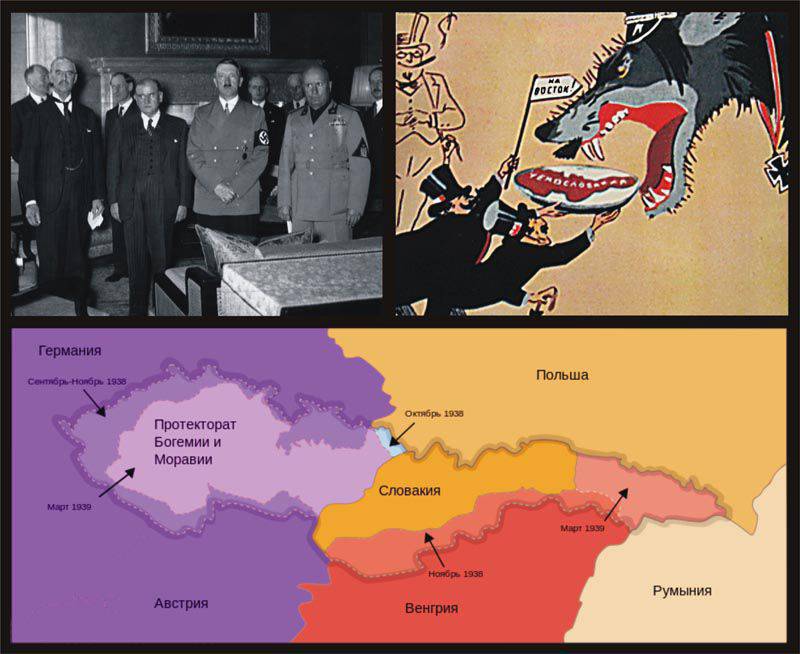

Захват Германией Чехословакии и Мемеля резко осложнил военно-стратегическое положение Польши, вермахт получил возможность нанести удары с севера и с юга. С захватом Чехословакии усилил вермахт и свои возможности, захватив мощную чешскую промышленность и немало оружия, техники.

Главной проблемой для военно-политического руководства Германии была необходимость избежать войны на два фронта – удара французской армии с запада, при содействии Англии. В Берлине считали, что Париж и Лондон по-прежнему будут придерживаться курса «умиротворения», Мюнхенского курса. Так, начальник генштаба сухопутных войск Гальдер писал в своём дневнике, Гитлер уверен в том, что Англия будет угрожать , прекратит на время торговлю, может, отзовёт посла, но в войну не вступит. Это подтверждает и генерал К. Типпельскирх: «Несмотря на существующий франко-польский союз и на гарантии, которые Англия дала Польше в конце марта… Гитлер надеялся, что ему удалось ограничиться военным конфликтом с одной только Польшей». Гудериан: «Гитлер и его министр иностранных дел Риббентроп были склонны считать, что западные державы не решатся начать войну против Германии и у них поэтому развязаны руки для осуществления своих целей в Восточной Европе».

В принципе Гитлер оказался прав, Париж и Лондон «сохранили лицо» объявив войну Германии, но в реальности ничего не сделали, чтобы помочь Польше – так называемая «странная война». И была оставлена возможность урегулировать без кровную «войну» между Германией и Францией, Англией.

Играл Гитлер и на антисоветских настроениях элиты Франции и Англии, представляя нападение на Польшу, как подготовку удара по Союзу, скрывая свой следующий этап на пути к господству в Европе – разгром Франции. Кроме того, быстрый, молниеносный разгром Польши, должен был предотвратить реальное втягивание англо-французских сил в войну с Германией. Поэтому, для прикрытия западной границы Германии выделалось минимум сил и средств, без танков. Там развернули только 32 дивизии, с 800 самолетами – группа армий «Ц», из них всего 12 дивизий были полностью укомплектованы, остальные резко уступали в своих боевых возможностях. Их можно было использовать только для позиционной войны и то на второстепенных участках. Эти дивизии должны были держать оборону на границе протяжённостью около 1390 км, с Голландией, Бельгией, Люксембургом, Францией, укреплённая линия «Зигфрид» ещё только строилась и не могла быть надёжной опорой.

К началу войны в Польши, только у Франции на восточной границе было 78 дивизий, более 17 тыс. орудий и минометов, около 2 тыс. танков (без учёта легкой бронетехники), 1400 самолетов первой линии и в резерве 1600 самолетов. В первые же дни эту группировку могли значительно усилить. Плюс поддержка ВМФ и ВВС Англии.

Немецкие генералы это всё осознавали и весьма нервничали, так Манштейн писал: «риск, на который пошло немецкое командование, был очень большим… не подлежит сомнению, что французская армия с первого же дня войны во много раз превосходила немецкие силы, действовавшие на Западном фронте».

Немецкие солдаты на границе Польши.

Задача сокрушительного разгрома польской армии, максимальной концентрации сил и средств

Задачу тотального разгрома и уничтожения польских войск была окончательно сформулирована А. Гитлером на совещании с высшим генералитетом 22 августа 1939 года: «Цель: Уничтожение Польши, ликвидация её живой силы. Речь идёт не о выходе на какой-то рубеж или новую границу, а об уничтожении противника, к чему следует неуклонно стремиться любыми путями… Победителя никогда не судят и не спрашивают…». Начинается с этих слов и Директива о плане нападения на Польшу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Браухича: «Целью операции является уничтожение польских Вооруженных сил».

Для этого вермахт максимально сосредотачивал свои силы и средства против Польши: против неё были направлены все наиболее подготовленные дивизии, все танки, 1-й и 4-й воздушный флоты. К 1 сентября 1939 года в полной боевой готовности было сосредоточено 54 дивизии (ещё несколько было в резерве – всего против поляков выставили 62 дивизии): в группе армий «Север» 3 и 4-я армии, в группе армий «Юг» 8, 10, 14-я армии. Общая численность сил вторжения насчитывала 1,6 млн. человек, 6тыс. артиллерийских орудий, 2000 самолетов и 2800 танков. К тому же польское командование облегчило задачу вермахту, рассредоточив свои силы по всей границы, стараясь прикрыть всю границу, вместо того, что бы постараться плотно закрыть основные направления возможных ударов, сосредоточив на них максимально возможное число сил и средств.

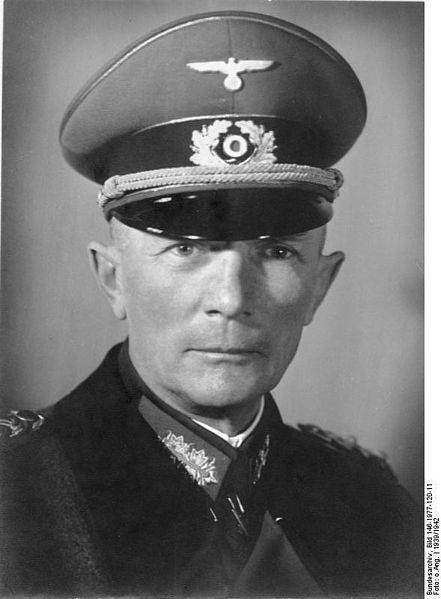

Герд фон Рундштедт, возглавлял группу армий "Юг".

Важную роль в срыве мобилизационных мероприятий противника возлагалось на авиацию, она должна была наносить удары по польским мобилизационным центрам, сорвать движение на железных дорогах, по шоссе, не дать полякам сосредоточить группировку сил в полосе наступления 10-й армии, в Западной Галиции, западнее Вислы; срывать организацию оборонных мероприятий в полосе наступления группы армий Север на рубеже Висла-Древенц и на Нареве.

Уничтожение противника путём охвата и окружения: В основу Белого плана была положена идея глубокого охвата, окружения, уничтожения главных сил польских вооруженных сил западнее рек Висла и Нарев. Этот план был вызван к жизни удачным стратегическим положением – возможностью развернуть войска на территории бывшей Чехословакии. Кстати Словакия тоже выделила пару дивизий для войны с Польшей. Настолько их поляки разозлили своими территориальными претензиями.

В итоге вермахт наступал двумя далеко находившимися друг от друга фланговыми группировками, почти полностью отказавшись от крупных операций в центре.

Теодор фон Бок, командующий группой армий "Север".

Дипломатическое прикрытие, меры дезинформации

Чтобы иметь возможность нанести максимально внезапный удар – Берлин скрывал свои намерения даже от своих союзников, Рима и Токио. Одновременно велись тайные переговоры с Англией, Францией, Польшей, провозглашались декларации о приверженности идее мира, даже съезд партии назначенный на сентябрь назвали «съездом мира».

Для запугивания французов, чтобы удержать их от вступления в войну, Гитлер в конце июля демонстративно посетил «линию Зигфрида», хотя командование и Гитлер знали, что она не готова подняли шумиху на радио в СМИ, о её полной готовности и «неприступности». Даже фото «новых» оборонительных сооружений, были все ещё старых укреплений – до 1933 года. Распускались слухи о сосредоточении на Западе крупных сил. В итоге в Варшаве «клюнули» и поверили», что если война и начнётся, главные силы Германии будут воевать на Западе, против неё будут вспомогательные силы и что даже удастся самим провести наступательную операцию против Восточной Пруссии.

Давя на Варшаву по поводу Данцига и строительства железной дороги и шоссе в «польском коридоре», Берлин одновременно говорил о общем направлении борьбы – против СССР, о возможном совместном походе на Восток, полякам обещали Украину и выход в Чёрное море. Лишая Польшу таким образом единственной возможности выстоять – согласится на помощь СССР, которую тот не однократно предлагал, до заключения пакта с Германией.

На границе с Польшей развернули строительство оборонительных сооружений, усыпляя бдительность поляков. Это было одно из крупнейших и весьма дорогостоящих мероприятий по введению Польши в заблуждение. С весны 1939 года строили так называемый «Восточный вал» и темпы строительства были довольно высокими, в строительстве участвовали целые дивизии вермахта. Одновременно строительством объяснялась и высокая концентрация сил вермахта на границе с Польшей. Переброску дополнительных частей в Восточную Пруссию замаскировали подготовкой к празднеству 25-летия победы над Русской армией под Танненбергом в августе 1914 года.

Польские военнопленные во временном немецком лагере на территории Польши, сентябрь 1939 года.

Даже скрытую мобилизацию начали только 25 августа, посчитали, что наличных сил хватит и поэтому можно пренебречь полным развертыванием всех сил. Поэтому, приняли решение временно воздержатся и от создания армии резерва. Территориальных подразделений ландвера. Развертывание авиации планировалось только на самый первый день войны.

В итоге ещё до официальной мобилизации Берлин смог перебросить и развернуть для вторжения 35% состава сухопутных войск военного времени, 85% танковых, 100% моторизированных и легких дивизий, всего 63% выделяемых для войны с Польшей сил. В первых операциях против Польши смогли участвовать 100% моторизованных и 86% танковых и всего 80% сил запланированных для всей военной кампании против Польши. Это позволило осуществить первый удар всей мощью главных сил, в то время, как поляки к 1 сентября выполнили лишь 60% мобилизационного плана, развернув 70% войск.

Палаточный лагерь немецких войск перед границей c Польшей незадолго до вторжения Германии. Время съемки: 31.08.1939-01.09.1939.

Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 (Ju-87) в небе Польши, сентябрь 1939 года.

В целом план был выполнен, но причины этого не только в том, что вермахт был великолепен, есть и другие фундаментальные причины: слабость самой Польши. Польская элита полностью провалила предвоенный этап, как в политико-дипломатическом плане, так и в военном. Не искали союза с СССР, окончательно стали его врагом, не шли на уступки по вопросу Данцига и строительства шоссе и железной дороги в Восточную Пруссию – хотя была возможность, что Берлин этим ограничится и в итоге Польша бы, как и хотела, стала бы сателлитом Германии, в войне с СССР. Выбрали не правильную стратегию обороны – распыление сил по всей границе, до войны не уделили достаточного внимания авиации, средствам ПВО, противотанковой артиллерии.

Отвратительно повело себя польское военно-политическое руководство, не использовав все возможности для борьбы, бросило свой народ и армию, когда те ещё дрались, сбежали, этим окончательно сломив волю к сопротивлению.

Берлину, повезло, что в Париже сидели люди не типа де Голля, удар французской армии, поставил бы Германию на грань катастрофы, путь на Берлин фактически был открыт. Пришлось бы срочно перебрасывать силы на Запад, останавливая наступление французской армии, поляки бы продолжили сопротивление. Гитлер получил бы реальную войну на два фронта, затяжную, к которой Германия не была готова, ей бы пришлось искать выход в дипломатии.

Внезапность — основа блицкрига

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. По масштабам, ожесточенности, кровопролитности она не имела подобных в истории: унесла свыше 50 млн. жизней, в неё было втянуто 61 страна, под ружьем находилось более 110 млн. человек.

Война долго и тщательно готовилась и была развязана фашистской Германией, Италией и жаждущей расширения императорской Японией.

В предвоенные годы эти страны, развертывая гонку вооружений, прилагали большие старания к тому, чтобы создать максимально благоприятные политические, дипломатические и идеологические условия для осуществления своей агрессивной политики. Шел интенсивный процесс сколачивания военных блоков, проводилась работа в области формирования новых военных доктрин, усиленно разрабатывались все области военного искусства. Особенно пристальное внимание было уделено разработке теории блицкрига, способов скрытной подготовки и достижения внезапности нападения.

На развитие военной доктрины гитлеровской Германии большое влияние оказал генерал Людендорф. В книге «Тотальная война» он указывал, что современные войны становятся тотальными, они требуют напряжения всех сил народа и государства, и поэтому еще в мирный период необходимо всю политику и экономику государства поставить на службу их подготовки. Одним из краеугольных положений Людендорфа являлась ставка на «молниеносную войну», которая обязана вестись со всей твердостью и беспощадностью, и только наступательно. При этом первоочередное значение придавалось внезапности нападения. Военная доктрина нацистской Германии предусматривала нападение без объявления войны, «молниеносное» ведение военных действий, максимальную жестокость к противнику, массовое истребление мирного населения, захват материальных ценностей.

Теория блицкрига явилась основой стратегии вермахта. Согласно ей, победа над противником должна достигаться в ходе одной скоротечной военной кампании путем внезапных мощных ударов крупными группировками моторизованных войск и авиации. Для этого при подготовке и в ходе «молниеносной войны» предусматривались меры по скрытому отмобилизованию, концентрации и развертыванию действующих армий с упреждением и опережением в этом войск противника, использование максимального из возможного количества сил и средств уже в первом внезапном ударе, с целью получения стратегической инициативы и достижения решающего успеха, который должен определить исход войны.

Так, в документе германского верховного главнокомандования «Проблемы организации руководства войной» от 19 апреля 1938 года подчеркивалось: «Формы развязывания войны и начала боевых действий со временем меняются. Государство с его вооруженными силами и населением приводится в состояние максимально допустимой мобилизационной готовности еще до момента оглашения приказа о мобилизации. Требуемый фактор внезапности, являющейся предпосылкой для быстрых и значительных первоначальных успехов, зачастую будет заставлять начинать военные действия до завершения мобилизации и окончания развертывания войск». Основные положения теории блицкрига были воплощены в конкретные стратегические планы войны Германии против Польши, Франции, Советского Союза.

Сама сущность теории блицкрига требовала любыми средствами и способами обеспечить скрытность подготовки к войне, дезинформировать противника, использовать его неготовность к ведению военных действий. Такого положения можно было достигнуть лишь тогда, когда противник останется в неведении о приводящихся мероприятиях по подготовке вторжения. Это заставляло еще в мирный период осуществить целый ряд объединенных единым замыслом крупных государственных и военных шагов по оперативно-стратегической маскировке и ведению политической дезинформации.

В своей основе варианты теории блицкрига, разрабатывавшиеся в Германии, Японии и Италии, были сходны. Однако во взглядах на характер готовящейся войны и способов ее развязывания в политических и армейских кругах этих стран имелись определенные различия, вызванные спецификой задач, которые предстояло решать вооруженным силам, особенностями театров военных действий, наличием сил и средств и подготовленностью армий, соотношением военно-экономических потенциалов стран и их противников.

Например, японская военная доктрина исходила из невыгодности и даже невозможности допустить затяжную войну против СССР или США. Предусматривалось, что первым ударам вооруженных сил Японии должна быть присуща «стремительность, внезапность, военное и политическое подавление противника до таких пределов, которые создадут для него реальную необходимость пойти на капитуляцию». Превосходящие силы американского и английского флотов предполагалось разгромить внезапными ударами авиации по главным группировкам противника с последующим вводом в сражение линейного флота.

Германское военно-политическое руководство ставку на внезапность нападения сделало задолго до начала новой мировой войны. Об этом, как о решенном деле, шла речь на совещании проведенном Гитлером 5 ноября 1937 года с государственным и военным руководством. «Степень внезапности и скорость наших действий, — отмечалось на совещании, — являются решающими для позиции Польши». Столь же определенно эта мысль была сформулирована и в отношении нападения на Чехословакию: «Нападение на Чехию требуется осуществить «молниеносно».

Немалую озабоченность у немецко-фашистского руководства вызвал вопрос о достижении скрытности вооружения вермахта новейшей боевой техникой и ее внезапного применения на полях сражений. На том же совещании отмечалось, что материально-техническое оснащение армий и вооружение на текущий момент являются современными, однако если затянуть время, то появляется опасность, что они смогут устареть.

В годы, предшествовавшие развязыванию Второй мировой войны, вопросы маскировки готовившейся агрессии и внезапности нападения усиленно разрабатывались различными инстанциями вермахта. В концентрированном виде их сформулировал в своем выступлении начальник германского генштаба сухопутных сил генерал Ф. Гальдера в ходе выступления в военной академии, непосредственно перед началом войны. Формулируя германскую доктрину, Гальдер указывал, что она включает: внезапное нападение, поражающее массовым эффектом; атакованная сторона застается врасплох; идет развал государственного тыла государства, подвергшейся нападению, с помощью террора, саботажа, ликвидации руководителей правительства; стремительное безостановочное наступление, невзирая на отсутствие резервов и потери.

С началом и в ходе войны вермахту неоднократно удавалось осуществлять внезапное вторжение в государства Европы. Все это в первую очередь обеспечивалось тем, что агрессор на всех этапах подготовки к вторжению проводил тщательно разработанные операции по маскировке и политической дезинформации и, этим удавалось добиться притупления бдительности государств, против которых планировалось нападение.

Политическая дезинформация, раздувание мифа о завоевательных планах Советского Союза сыграли очень важную роль в том, что гитлеровцам удалось достичь внезапности нападения на ряд стран. Мировые лидеры оказались неспособными дать правильную оценку перспективам развития военно-политической обстановки, молчаливо соглашались со всеми актами агрессии, совершенными странами «оси» в канун Второй мировой войны и на первом ее этапе и, более того, своей экономической помощью содействовали созданию военной мощи вермахта. Под прикрытием «невмешательства» и «нейтралитета» они проводили политику подталкивания Германии, Италии и Японии к агрессии. В этом проявилось их стремление разрешить межгосударственные и внутренние противоречия за счет СССР. Наиболее яркое воплощение политика «невмешательства» нашла в Мюнхенском соглашении, в сентябре 1938 года. Тогда руководство Англии и Франции предали своего союзника — Чехословакию, позволив Германии отторгнуть от нее Судетскую область, чтобы открыли путь фашистской агрессии на Восток.

Механизм подготовки войны продолжал действовать с нарастающей силой. Усилиями фашистских государств человечество было непосредственно приближено к кровавой трагедии, первым актом которой явилось нападение Германии на Польшу.

Основой военного плана против Польши (план «Вейс»), лежала идея разгрома ее внезапными согласованными ударами всеми видами вооруженных сил. Сухопутные армии должны были глубокими стремительными ударами окружить и уничтожить основные силы польских войск. Основная роль в этом отводилась бронетанковым частям и авиации. Главнокомандующий сухопутными войсками фон Браухич в директиве об этом плане нападения указывал: «. начать войну следует внезапными, мощными ударами, с той целью, чтобы неожиданным вторжением в Польшу упредить организованную мобилизацию и концентрацию польской армии. »

Для достижения внезапности загодя была разработана и планомерно проведена целая система политических и военных мероприятий по маскировке планирующегося нападения с привлечением для этого не только органов военного, но и государственного управления. Широко использовались в целях маскировки разведка и контрразведка, дипломатия, средства массовой информации. Важнейшую роль немецко-фашистское руководство отводило политической дезинформации. Следуя заранее разработанной тактике, оно путем маскировки своих истинных целей, многочисленных заверений о мирных устремлениях, об ограниченном характере претензий к Польше стремилось добиться внезапности в развязывании агрессии, изолировать Польшу в дипломатическом и военном отношении, избежать возможности ведения войны на два фронта.

Приготовления к нападению шли под прикрытием переговоров с другими государствами, в том числе с Англией и Францией. Не менее важное значение в достижении внезапности нападения придавалось оперативно-стратегической маскировке. Для обеспечения скрытности мобилизации, немецко-фашистское командование значительную часть соединений привело к организационной структуре, позволяющей быстро довести численность личного состава до штатов военного времени; разбивка районов отмобилизования и организации новых частей оно проводило с таким расчетом, чтобы свести к минимуму перевозки людей и материальной части; мобилизационные запасы создавались и размещались вблизи пунктов формирования. Для усыпления бдительности противника практиковались призыв резервистов, проведение значительного количества мобилизационных учений и учебных отмобилизований. Их повторяемость и периодичность должны были в конечном итоге рассеять у жертвы агрессии возникавшие опасения.

С целью обеспечения внезапности нападения и упреждения польских войск в развертывании предусматривалось начать вторжение только наличными кадровыми дивизиями, которые были укомплектованы по штатам мирного времени и заранее занимали исходное положение. Одним из крупномасштабных мероприятий по оперативно-стратегической маскировке сосредоточения немецких войск явилось строительство вермахтом оборонительных сооружений на польской границе. С весны 1939 года строительные работы велись высокими темпами. Э. Манштейн писал, что целые дивизии, постоянно сменяя друг друга, перебрасывались на несколько недель к польской границе для строительства этого «Восточного вала». Сосредоточение войсковых частей в Восточной Пруссии происходило, кроме того, под предлогом торжеств, посвященных 25-летию победы кайзеровских армий над русскими войсками у Танненберга в августе 1914 года.

Таким образом, проводя маскировочные мероприятия, агрессор стремился, прежде всего, скрыть свое намерение осуществить вторжение в ту или иную страну, время начала агрессии и ее масштабы. Наряду с этим тщательно маскировались перевод армий с мирного положения на военное, их перегруппировка, сосредоточение на выбранных направлениях и оперативное развертывание, перебазирование авиации, развертывание тыла. До Второй мировой войны в истории не было примеров столь изощренных, обширных по своим масштабам усилий для обеспечения внезапности нападения. И для этого было несколько причин. В рамках военной области они были вызваны тем, что внезапные удары заблаговременно подготовленной армии агрессора, в основе которой были танковые и моторизованные соединения, поддерживаемые значительными силами авиации, радикально изменяли характер начальных военных операций, позволяли сразу захватить стратегическую инициативу, причинить максимальный урон основным группировкам противника, нарушить мобилизацию и стратегическое развертывание, дезорганизовать работу военных и государственных учреждений. Все это позволяло добиться результатов, которые предопределят дальнейший ход и более того — исход боевых действий.

План войны с Польшей и практические мероприятия по достижению стратегической внезапности нападения послужили для фашистской Германии той схемой, которая стала основой для планирования войны с Францией, Англией, а затем и Советским Союзом.

Страны, имеющие сравнительно небольшую территорию, в результате внезапного нападения германских войск потерпели сокрушительное поражение. Блицкриг действительно показал свою эффективность. Всего через 36 суток после начала фашистского вторжения польское государство как таковое перестало существовать. При этом следует отметить, что в Польше осталось более миллиона не отмобилизованных мужчин призывного возраста. Во Франции к моменту подписания перемирия также не были исчерпаны людские резервы. При этом боевые действия велись всего лишь 44 дня: с 10 мая по 22 июня 1940.

Советский Союз сумел выдержать внезапный удар вражеских войск. Однако потребовались огромные усилия и жертвы народа, гигантская организаторская деятельность правительства, чтобы преодолеть его последствия, переломить ход боевых действий и победить.

В современных условиях наличие ракетно-ядерного оружия открывает широкие возможности для внезапных массированных ударов огромной разрушительной силы, захвата стратегической инициативы, нанесения своей жертве чудовищных потерь, которые могут предрешить исход войны в его пользу. Необходимо помнить и тот факт, что страны, входящие в НАТО, имеют высокомобильные, боеготовые группировки войск, способные перейти в наступление без предварительного развертывания.

Главный упор в стратегических концепциях современных американских вооруженных сил также делается на внезапное развязывание войны, на упреждающие военные действия, ведение с самого начала крупномасштабных наступательных операций с целью захвата стратегической инициативы и срыва мобилизационных мероприятий у страны, против которой будет вестись агрессия. Как видим, планы блицкрига живы и сегодня.

Источники:

Жилин П. О войне и военной истории. М.: Наука, 1984. С. 151-153.

Жухрай В. Роковой просчет Гитлера. Крах блицкрига. М.: Вече, 2000. С 24-28.

Соловьев Б. Фактор внезапности // Военно-исторический журнал. 1988. №9. С. 67-72.

Проэктор Д. М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М.: Наука, 1985. С. 145-148.

Немецкий план "молниеносной войны" - "Блицкриг" и его основной инструмент.

Поскольку Гитлер здраво осознавал, что долго дурить сказками о мире англичан и французов не удастся, он решил с момента прихода к власти действовать очень и очень быстро.

У него сохранилась промышленность, которую можно было перевести на выпуск военной техники, у него сохранились кадры инженеров и рабочих, которые могли произвести эти вооружения.

Ранний старт давал фору во времени и Гитлеру нужна была соответствующая теория быстрой войны. Стратегия сокрушения, а не стратегия измора. У Германии был острый дефицит стратегических ресурсов и войну на истощение она выиграть не могла. За океаном была недосягаемая Америка с не менее мощной и современной промышленностью и большими ресурсами.

И теория молниеносной войны или блицкрига была создана.

Она создавалась не на пустом месте.

Глава генерального штаба А. фон Шлиффен еще с 1905 г. набросал план войны против Франции, который потом получил его имя, согласно нем война должна была закончиться через несколько недель поражением французов. Против России оставляли слабый заслон, а немцы должны были вторгнуться во Францию через Голландию, Бельгию и Люксембург. Главные силы (85 %) сосредотачивались на правом фланге, германские войска должны были взять Северную Францию, а французов прижать к франко-германской и швейцарской границам, окружить и уничтожить. Левое крыло германской армии (15 %) должно было сковать как можно больше французских войск. Потом предполагалось всеми силами обрушиться на Россию и добиться победы в короткие сроки.

В 1906 г. план доработали с учетом возможного выступления Англии. Новый начальник немецкого генштаба Х. Мольтке, за счет правого крыла усилил левый фланг и группировку в Восточной Пруссии. Он также отказался от вторжения в южную Голландию, задумывая ее использовать как нейтральную страну для военного снабжения Германии.

В ходе реализации плана в 1914 г. немцы потерпели поражение на Марне, но концепция поочередного разгрома противников в войне легла в основу концепции "молниеносной войны".

В 30-е гг. генерал Людендорф разработал теорию "тотальной войны", в основу его были положены идеи "молниеносной войны".

Пришедшие к власти германские фашисты решили с помощью новых родов войск: танков, моторизованных войск и авиации, реализовать новую концепцию.

Большое значение придавалось неограниченному применению устрашающего террора по отношению к населению, подготовке и использованию подрывных сил из "пятой колонны" в тылу противника.

Важнейшими положениями теории "молниеносной войны" было быстрое сосредоточение и развертывание армии с упреждением в этом войск противника, обеспечение стратегической внезапности, нанесение мощнейшего первого удара для достижения решающего успеха, который должен был определить исход войны, концентрация сил на главном направлении наступления, уничтожение вражеских вооруженных сил путем охвата и окружения.

Неотъемлемой частью "молниеносной войны" было вероломство, попрание норм международного права и преступные методы ведения войны.

Основным инструментом блицкрига были немецкие танковые войска. Хотя наиболее современные на тот момент немецкие танки Pz.III, Pz.IV уступали французским Сомуа S-35 и B1bis и советским Т-34 и КВ.

Да и численности техники немцы уступали своим противникам против 10 000 советских действовали 3 500 германских танков. 1 300 немецких танков воевали против почти 3 000 французских танков и танкеток.

Большую роль тогда не сыграла и радиофикация танков, у советских машин все с этим было на уровне.

К тому же в открытом бою советские танки все же проигрывали, так было под Рассейняем, Алитусом, Радзехувом.

Немцы нашли противодействие и советским 45-мм скорострельным пушкам, которые могли выпустить до 10 снарядов в минуту.

Они совместили бытовавшие тогда идеи моторизованной армии и миллионной армии пехотинцев.

При создании танковых дивизий решили совместить танки, мотопехоту, артиллерию, инженерные части и части связи, что дало новым соединениям возможность развить прорыв на десятки километров.

Танковое соединение становилось автономным и самодостаточным. Оно могло вести бои с резервами противника, захватывать важные объекты в тылу врага, не ожидая подхода пехоты и их артиллерии.

Взорванный мост танковая дивизия могла преодолеть с помощью понтонов или сборного металлического моста.

Саперные части снимали минные поля и разрушали заграждения.

Артиллерии было достаточно, чтобы противодействовать артиллерии противника.

Пехота могла помочь удержать захваченный в глубине обороны пункт, чтобы перекрыть пути отхода окружаемым войскам или готовить плацдарм для следующего наступления.

Немецкая военная школа большое внимание уделяла "каннам" сражениям на окружение, когда войска охватывают противника ударами по сходящимся направлениям. С возникновением танковых соединений теория получила новое средство для реализации. Подвижные соединения взламывали оборону врага и проводили операцию на окружение. А противник не успевал подтянуть резервы для "запечатывания" прорыва.

Танки поднялись на стратегический уровень борьбы.

Когда немцы окружали и уничтожали крупную группировку противника, ему приходилось латать фронт, растягивать войска, расходовать резервы, а от нового окружения он не был застрахован.

Читайте также: