Амбразура дота что это

Обновлено: 12.06.2024

Продолжаем начатую тему подвигов наших предков и разбора оных «по косточкам». Но – с другой стороны. Хватит. Мы и так слишком часто становимся свидетелями мерзкого отношения к подвигам наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Некоторая (не лучшая, далеко не лучшая) часть общества, цепляясь к деталям, несоответствиям, идеализации героев, часто ставит под сомнение сам подвиг.

В том числе, к сожалению, и на нашем сайте. Стандартный подход — прицепиться к мелочи, а там кривая вывезет.

И началось это не вчера. А еще тогда, когда и либералы не были либералами в современном понимании этого слова, и подлецы назывались именно подлецами.

Подвиг, о котором идет речь в этой статье, подвергается "критическому анализу" ещё с 70-х годов прошлого века. Нет, пожалуй, человека, у которого не появлялись бы сомнения в правдивости некоторых фактов. При всей простоте подвига Александра Матросова выглядит официальная версия действительно сомнительно.

Именно потому сегодня поговорим о самом факте подвига. О механизме его совершения, если угодно. Как стал возможен сам факт уничтожения немецкого дзота таким образом.

Батальон Матросова должен был взять высоту недалеко у деревни Чернушки Псковской области. Направление было важное, и потому немцы подготовились к обороне основательно. Это была классическая оборона.

На высоте было устроено три дзота. Расположены они были таким образом, чтобы иметь возможность перекрывать сектора обстрела соседа и не давать противнику возможности нападения из "мертвой зоны". То есть в «шахматном» порядке, благо любая высота как складка местности позволяет это сделать за счет своего рельефа. Квадратных возвышенностей в природе не существует.

Далее необходимо сделать маленький экскурс в устройство немецкого дзота времен второй мировой войны. Для многих читателей понятия «дот» и «дзот» идентичны. Однако различия в этих сооружениях существенны.

Дот — сооружение капитальное. Сооружалось из бетона или кирпича для ведения долговременного боя. Дот (дос) — долговременная огневая точка (сооружение) для ведения огня из пулеметов или орудия.

Дзот — деревоземляная огневая точка. Сами понимаете, что надежность этого сооружения в разы слабее дота. Однако скорость возведения сводит этот недостаток на нет. Да и бетон не нужен. Все делается лопатами и топорами.

Дзот врезался в естественную складку местности. Это значительно экономило человеко-часы и две боковых стенки самым надежным образом защищали расчет пулемета от чего угодно. Три ряда бревен и 70-100 см грунта сверху – тоже хорошо.

Плюс вход в укрепление с тыловой стороны. Оборудовался у немцев прочной дверью, которая всегда (жирное подчеркивание) должна быть заперта. Именно для того, чтобы особо умные из числа противника не подошли скрытно с тыла и не устроили образцово-показательный расстрел.

И имелась вентиляция в потолке. Так как что 34-й, что 42-й «машиненгевер» отличался скорострельностью до 1200 выстрелов в минуту, то, соответственно, мог запросто лишить расчет возможности что-либо видеть, во-первых, и запросто отравить пороховыми газами, во-вторых.

И еще один нюанс.

У немцев (до 1944 года) передняя стенка была поднята не очень высоко над землей. Такой был стандарт, который действовал еще с Первой мировой войны. Расчет отталкивался от того, что пулемет устанавливался на станке, который давал изрядные преимущества как по точности, надежно фиксируя пулемет в секторе, так и в плане удобства.

И бойницы были несколько иные. Они были более узкие и длинные. Выносить длинный ствол MG-43 за пределы бойницы не имело смысла. Если имела место постройка ряда дзотов, прикрывающих друг друга, то расчетам оставалось только не зевать и пресекать все попытки обойти себя с фланга.

Конечно, дзот не был чем-то серьезным и из разряда «не берущихся». Авиационная бомба в 50 кг, снаряд из пушки калибром 45-мм и выше, мина из миномета 120-мм (или несколько мин 82-мм) – и проблема решена. Ну и естественно, танк с пушкой. Это вообще лом, против которого у дзота с приемами слабовато.

Проблемы начинались тогда, когда ничего из вышеперечисленного под рукой не было. Сложно сказать, почему. В 1943 году как бы таких проблем уже не было, как в 41-м в плане оснащения.

Но мы имеем то, что имеем. Наступавший корпус на этом участке не имел НИЧЕГО, судя по тому, как командиры решали возникшую проблему дзотов.

Почему? Ответа на этот вопрос, скорее всего, мы не получим. Возможно, «проглядела» разведка, а возможно, что и никакой разведки не было. Бригада, как становится понятно из документов, зашла на позиции 25 февраля, а 27 уже началось наступление.

И в процессе 2-й батальон наткнулся на систему дзотов и залег. Артиллерии в распоряжении комбата нет. Танков тоже нет. Просить у штаба поддержку авиации? Не времена как бы. И страна не та.

Понятно, что дзоты стали весьма неприятным сюрпризом для командования. Иначе, в случае обладания информацией о наличии огневых точек, было бы придумано что-то посерьезнее, чем то, что реализовали наши бойцы.

Дальше то, что не вошло в официальную историю того боя, но прослеживается по различным донесениям и наградным документам.

На уничтожение дзотов пошли старший сержант Шарипов, рядовой Галимов и разведчик рядовой Огурцов. Так как самый сложный объект был у Огурцова, ему в помощь был выделен недавний курсант рядовой Матросов. Несмотря на то, что это был всего лишь третий день его фронта, он пользовался уважением солдат и офицеров, как достаточно подготовленный воин. Об этом уже говорилось в первой части.

Дальше бой будем рассматривать по полит донесению начальника политотдела 91-й бригады.

Первым уничтожил "свой" дзот ст. с-нт Шарипов. Расстрелял экипаж из автомата через вентиляцию и захватил пулемет. В дальнейшем в одиночку вел бой из захваченного оружия. Сохранность дзота помогла умерить пыл немцев в атаках на Шарипова.

Следующим задачу выполнил рядовой Галимов. Он расстрелял "свой" дзот из противотанкового ружья и успел занять укрепление. Далее Галимов действовал точно так же, как и Шарипов. Но тут атаки были злее. Немцы пытались отбить дзот много раз. После боя только официально насчитали более 30 убитых фашистов лично Галимовым.

Однако третий дзот практически сводил предыдущие победы на нет. Очевидно, что это был центральный дзот. И батальон подняться в атаку не мог. Петр Огурцов уже на подходе к объекту был тяжело ранен. Матросов остался один.

Дальше Александр действовал достаточно грамотно, но сказалось отсутствие опыта войны. Отсутствие навыков бывалого солдата.

Со слов Огурцова, наблюдавшего на действиями товарища, Матросов подполз к дзоту и бросил гранату в амбразуру. Некоторые источники говорят – противотанковую.

Да, при идеальном попадании этого должно было бы хватить если не для разрушения дзота, то для его подавления. Только попасть противотанковой гранатой в достаточно узкую амбразуру сложно даже на тренировках. Под шквальным огнем, лежа, такое почти невозможно.

Здесь достаточно посмотреть ТТХ советских противотанковых гранат. РПГ-40 – 1,2 кг. РПГ-41 – 2,0 кг. Средняя дальность броска в лучшем случае – 20-25 метров. Лежа, под огнем пулемета – не знаю, но вот о дальности и точности говорить не хочется совсем.

Плюс еще нужно попасть настолько точно, чтобы граната влетела внутрь ДЗОТа и ударилась там обо что-то. Иначе не сработает взрыватель. Идеально, конечно – в боковую стенку дзота, поближе к пулемету, чтобы вызвать обрушение. Но об идеалах мы не говорим.

Однако сила взрыва гранаты оглушила пулеметчика. Дзот замолчал. Батальон поднялся в атаку. И тут дзот ожил. Задача выполнена не была. Тогда-то Матросов и закрыл амбразуру своим телом.

Вот тут опять появляются сомнения. Дело в том, что технически закрыть амбразуру очень сложно. Стенка с амбразурой почти вертикальна. Строится так, чтобы исключить возможность этого самого "закрытия телом" или завала какими-либо предметами при обстреле артиллерией.

Представьте себе, как это происходит. Человек стоит на земле и закрывает амбразуру. Умирает, ноги подкашиваются и. Все. Можно поговорить о каких-либо растениях или скобах, за которые можно держаться. Только убитый не может крепко сжимать руки. Добавьте к этому пулеметный огонь. 1200 выстрелов в минуту в упор. Со скоростью 750 метров в секунду. Тело отбросит через пару секунд.

Так что, по нашему мнению, погиб Матросов несколько иначе. Используя именно слабое место дзота. Накрыл не амбразуру, а вентиляцию. Пусть даже, не желая того. Скорее всего, Александр забрался на крышу, чтобы использовать свой ППШ и перестрелять немцев именно через вытяжку, которая находилась над пулеметом. Но, видимо, был застрелен либо немцами из расчета, либо откуда-то из траншей, где оборонялись остальные участники этого боя.

Вот тут все сходится. Даже такой пулемет, как МG, не сможет силой огня поднять убитого вверх. Немцы просто были вынуждены выйти из укрытия, чтобы освободить вытяжку. Учитывая, что батальон вел отвлекающий огонь по дзоту – то еще удовольствие.

Можно было немцам открыть дверь. Возможно, именно так они и поступили. Факт в том, что в любом случае, действия Матросова дали возможность залегшим пехотинцам подобраться-таки к дзоту. Куда дальше летели пули и гранаты – в амбразуру или открытую дверь – уже не важно.

Важно то, что смерть немцы приняли, скорее всего, быструю, а задача была выполнена.

В дальнейшей трактовке подвига имена старшего сержанта Шарипова, рядовых Галимова и Огурцова не упоминаются. В наградных документах на Матросова об их подвиге сведений нет.

Единственным документом, где они есть, является приказ по бригаде за номером 40. О награждении отличившихся. Шарипов получил медаль "За отвагу", Галимов орден Красной Звезды. Имя Петра Огурцова исчезло вовсе.

И начинал этот список героев не Александр Матросов. Начинал его младший политрук Александр Константинович Понкратов. Именно политрук танковой роты 125 танкового полка 28 танковой дивизии (командир полковник Черняховский) 24 августа 1941 года в бою за находящийся на берегу Волхова Кириллов монастырь первым в истории Великой Отечественной войны прикрыл вражеский пулемет собственным телом. Несколько выигранных секунд хватило для организации атаки и взятия монастыря нашими войсками.

Не исключено, что история была примерно такая же, как описали мы. Исходя из всего написанного, можно сделать следующие выводы.

Если бы Матросов падал на амбразуру немецкой огневой точки, то:

1. Он бы ее не закрыл, в виду приподнятости амбразуры на землей. Боец получил бы серию пуль и упал под тяжестью собственного тела. Физика.

2. Скорострельность MG-42 (1200-1500 выстрелов в минуту), тело могло просто отбросить от амбразуры. Тоже физика.

3. Самый важный пункт. Наши солдаты идиотами не были. Это факт, доказательством которого служит май 1945 года. И в 1943 году уже умели воевать. Потому, кстати, остались в подобной ситуации в живых более опытные Галимов и Шарипов. История.

А вот примеров криворукости тогдашней пишущей братии было сколько угодно. Те же солдаты генерала Панфилова – лучший (если так можно выразиться) пример. И таких примеров – вагоны.

Уверены, что и здесь что-то подобное. Писалось же для «широких масс». А там не важно, где была эта самая амбразура: во фронтальной или тыловой части. Или вообще на крыше. Главное – что была. И ее Матросов закрыл. И далее по тексту.

Но, тем не менее, особенно в огород господ «правдорубов» астероид.

Подвиг всегда остается подвигом. Можно разыскивать неточности в официальной версии. Можно уличать командиров в искажении реальной информации. Но нельзя отобрать у солдата его подвиг. Отобрать можно награду. Отобрать можно бумажки из архива.

А вот память тех, кого он спас собственной смертью отобрать нельзя. И действительно благодарных потомков память тоже не просто вытереть.

Уверены, что мы смогли объяснить большинство спорных моментов, происшедших 75 лет назад в Псковской области.

И, по нашему мнению, подвига советских солдат, Понкратова, Матросова и их последователей, сделанные нами выводы ничуть не умаляют.

Чем бойница отличается от амбразуры

Амбразу́ра (фр. embrasure — «бойница») — отверстие в бруствере или стене укрепления (иногда снабжённое амбразурным заслоном) для ведения стрельбы с укреплённой позиции. Формы и размеры амбразуры зависят от характера оружия, сектора обстрела, условий стрельбы.

Основные сведения

В отличие от бойницы, амбразура предназначена для ведения огня из стационарного оружия (орудия, станковый пулемёт, миномёт), находящегося в прочном сооружении. Для защиты от неприятельских пуль и осколков отверстие амбразуры обычно закрывается специальными устройствами — «амбразурными заслонами», которые в свою очередь, могут иметь бойницы для стрельбы из вспомогательного лёгкого оружия в тот момент, пока идет перезарядка орудия.

Боковые поверхности амбразурного отверстия носят название щёк, нижняя поверхность — подошвы, наиболее узкий участок амбразуры — шейки, часть стены между подошвой амбразуры и горизонтом размещения вооружения называется стулом амбразуры.

В гражданской архитектуре под амбразурой понимается оконный проём в сплошной стене, имеющий расширение, направленное во внутреннюю часть помещения для максимального раскрытия оконных створок. Этим обеспечиваются наилучшие условия для проветривания и улучшения естественной освещённости комнат при большой толщине каменных стен.

Некоторые разновидности

В фортификации или военной архитектуре это понятие может использоваться в различных функциональных или конструкционных вариациях:

прямая амбразура — бойница, ось которой образует прямой угол с внешней плоскостью крепостной стены или бруствера.

открытая амбразура — понижение в крепостной ограде или бруствере, не имеющее сверху перемычки и предназначенное для стрельбы.

желобчатая амбразура (ложбина) — открытая артиллерийская амбразура с пологими и закругленными щеками.

косая амбразура — бойница, продольная ось которой не образует прямого угла с внешней плоскостью крепостной стены или бруствера.

четверная амбразура — сливающиеся между собой амбразуры, позволяющие вести стрельбу в разных направлениях.

ДОТ тип "Б".

На просторах КаУРа, да и не только этого УРа, встречаются различные огневые точки. Начиная с малых ДОТов с крохотным казематом на одну или две амбразуры, предназначенных для флангового огня. И заканчивая большими двухэтажными сооружениями фронтального и косоприцельного огня, вооружение которых включало до 6-ти пулеметов. Вполне возможно, что существуют бункеры с большим числом амбразур, но пока таких сооружений не встречал.

Изначально, при проектировании и строительстве укрепрайонов, преобладали большие огневые точки. Считалось, что чем больше сооружение, тем большее количество пулеметов в нем можно разместить. И взять штурмом такой ДОТ, обладающий почти круговым обстрелом и прикрытым полевым заполнением, не возможно. Но на деле все оказалось не так красиво, как в задумках. Большие сооружения сложно замаскировать на местности, и после открытия огня они сразу обнаруживали себя, а разбить артиллерией такую большую и не замаскированную цель было делом времени. Выходом из этой ситуации стали малые огневые точки вписанные в рельеф местности и рассчитанные на ведение флангового огня. С фронта их не обнаружить, а те кто попадал под их губительный огонь не всегда могли вернуться обратно.

К малым сооружениям вернусь в других отчетах, а в этом повествовании остановлюсь на двухэтажной огневой точке типа "Б". К сожалению с полностью комплектными ДОТами сейчас напряженка, поэтому буду использовать фотографии с различных посещенных сооружений, применительно к описываемому объекту. Все фотографии в посте расположены под небольшим описанием.

Вот он наш подопытный, это двухэтажный 5-ти амбразурный ДОТ постройки 1928 года. Судя по толщине бетона у амбразур, класс прочности этого сооружения М1. Это подразумевает защиту от одного попадания снаряда 203-мм гаубицы и 152-мм пушки. Лобовые стены толщиной 1,5 метра и покрытие крыши толщиной 1,1 метра. На левой стене видна проволока, это остатки маскировочного каркаса, на который крепилась маскировочная сеть.

За прошедшее после строительства УРа время, местность да и сами ДОТы основательно заросли. К некоторым объектам приходиться прокладывать дорогу по пояс в растительности, то и дело снимая с себя каких-то насекомых и паутину. На фотографии тыльная часть сооружения со входом сквозником и сохранившимися противоштурмовыми решетками. В центре, между дверными проемами, виден поросший мхом круг, ранее в нем находился барельеф в форме звезды и надписи СССР. К сожалению на брошенных ДОТах увидеть барельеф целым почти не возможно.

В качестве примера привожу барельеф с мемориального ДОТа Сестрорецкого БРО (Батальонный Район Обороны).

Крепкие орешки для противника

ДОТ – не соперник танку, но он может стать непреодолимым препятствием для пехоты, не имеющей в достатке танков и пушек. Например, в горах или болотистой местности.

Аббревиатура ДОТ расшифровывается достаточно просто – долговременная огневая точка – огневое сооружение, способное достаточно долго противостоять натиску противника. Иногда вместо аббревиатуры ДОТ используется ДОС – долговременное огневое сооружение. Однако это тактическое наименование сооружений. У военных инженеров они называются длинно и скучно – Железобетонное (бетонное, кирпичное) сооружение для ведения огня из пулемета (пушки).

Стоит отличать понятие ДОТ от понятия ДЗОТ. Вторая аббревиатура расшифровывается как дерево-земляная огневая точка – то есть похожее сооружение, но возведенное не из железобетона, а из бревен и земли. Естественно, прочность и стойкость к снарядам у ДЗОТа значительно ниже. Однако и возводится ДЗОТ раз в десять быстрее, чем ДОТ, и дефицитных во время войны стали и особо прочного бетона не требует.

Умный к ДОТу не пойдет

Расцвет ДОТов пришелся на время Второй мировой войны, вернее, на самое ее начало. Ими были напичканы французская линия Мажино, германская линия Зигфрида, нормандский Атлантический вал, советская «линия Сталина» и финская «линия Маннергейма». Но та же Вторая мировая породила эффективные средства борьбы с этими инженерными сооружениями: их можно просто обойти, а если нельзя – то выкорчевать танками. Танку ДОТ не соперник, даже если вооружен противотанковой пушкой. Он неподвижен, и к нему не могут прийти на помощь соседние ДОТы. Так что подвижные танки группами могут разделываться с ДОТами, разрушая их по очереди.

Однако совсем списывать ДОТы не стали – они превосходно противостоят наступающей пехоте, не имеющей в достатке танков и пушек непосредственной поддержки. Например, в болотистой местности или в горах.

Где их найти

ДОТы возводят и в так называемых УРах – укрепленных районах, заблаговременно подготовленных к длительным оборонительным боям. Чаще всего их строят в мирное время вблизи линии государственной границы. ДОТы в УРах, как правило, гораздо крупнее полевых и, если можно так выразиться, комфортабельнее – обычно двух- и трехэтажные. В нижних этажах располагаются большие запасы боеприпасов, вентиляционные и отопительные установки, электрогенераторы, запасы продуктов и воды, медицинские средства и места для отдыха личного состава.

Последний пример возведения УРов – система укрепленных районов по советско-китайской границе в Приморском крае, которая активно застраивалась во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х. Китайская армия того времени была многочисленна, но имела мало тяжелого вооружения. Пограничные советские ДОТы могли бы сыграть очень важную роль в случае военного конфликта.

Смертоносное ведро

Рассмотрим один из ДОТов типового проекта, которые строились на советско-китайской границе. Как и знаменитые хрущевские пятиэтажки, ДОТы возводились из готовых железобетонных конструкций и были оборудованы местами для отдыха и приема пищи, системами обогрева и вентиляции.

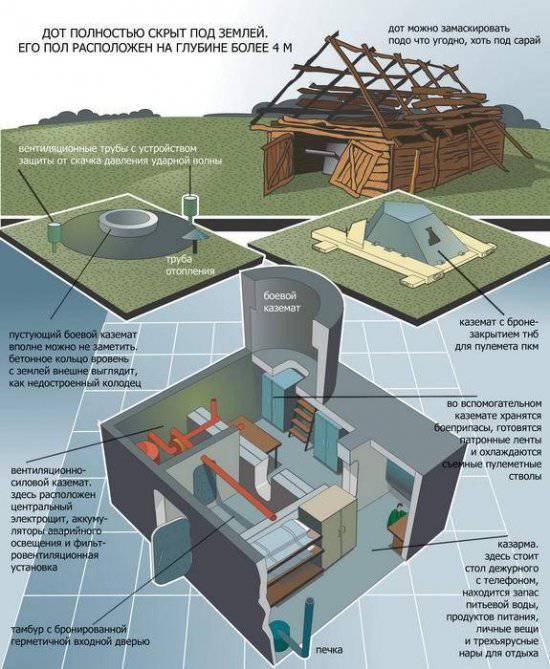

ДОТ данного проекта был универсальной конструкцией. Он не имел амбразур и был полностью скрыт в земле. Наружу выходило лишь металлическое кольцо (погон) боевого каземата, на которое можно было установить пулеметную башенку от БТР-70 с двумя пулеметами (14,5 мм и 7,62 мм), башенку с 30-мм скорострельной пушкой и пулеметом от БМП-2, скрывающуюся пулеметную установку или бронеоголовок кривоствольного пулемета. Если использовать кривоствольный пулемет, то такой ДОТ обнаружить и уничтожить практически невозможно. Над поверхностью земли возвышался только бронеоголовок размером с обычное ведро, в котором видны лишь конец ствола пулемета и объектив перископического прицела – все остальное скрыто под землей. Танк может проехать по этому оголовку и не заметить его. Скрывающая пулеметная установка поднимается над землей непосредственно в момент открытия огня. Впрочем, над боевым казематом можно поставить и обычный железобетонный купол с амбразурами для пулеметов.

Когда такой ДОТ построен и замаскирован, ничто не выдает его на местности. Максимум, что можно увидеть, так это бетонное кольцо вровень с землей, похожее на недостроенный колодец. Рядом с ним из земли торчат два небольших зеленых цилиндра вентиляции и труба отопления с грибком.

Снимем землю, и перед нами откроется современный ДОТ. Внешне это прочная железобетонная коробка размерами 5,05x3,25x2,35 м. На нее установлено железобетонное кольцо диаметром 2,35 м и высотой 2 м. Высота всего сооружения – 4,35 м.

Для наглядности на рисунке не показан так называемый «тюфяк», а проще говоря, толстая железобетонная плита (около 1 м), закопанная в землю горизонтально приблизительно посередине между поверхностью земли и крышей ДОТа, превышающая по длине и ширине приблизительно на 2,5 м коробку ДОТа. «Тюфяк» предохраняет сооружение от разрушения тяжелыми бетонобойными снарядами калибра до 203 мм и авиабомбами до 100 кг.

Совершим небольшую экскурсию по ДОТу. Чтобы в попасть в него, нужно из траншеи спуститься вниз по ступенькам потерны. В самом конце нас встречает бронированная герметичная дверь. Открыв ее, мы попадаем в тамбур ДОТа и видим две такие же бронированные двери – одна в левой стенке, вторая прямо перед нами.

Повернув налево, попадаем в небольшое помещение – «вентиляционно-силовой каземат». На стене расположен электрощит, кабели от которого расходятся по остальным помещениям. Под ним аккумуляторы аварийного освещения, которых хватает для автономной работы на 1–2 суток.

Кроме того, в каземате расположена фильтровентиляционная установка. Интересно устройство ВЗУ-100, которое надевается на внешний конец вентиляционной трубы. Оно обеспечивает свободный проход воздуха в трубу, но моментально закрывается, как только снаружи происходит скачок давления воздуха (ударная волна обычного, термобарического или ядерного боеприпаса), полностью перекрывая на несколько секунд доступ воздуха в ДОТ.

Вернемся в тамбур и откроем бронедверь, находящуюся напротив входа. Мы попадаем во вспомогательный каземат, в котором стоят шкафы для боеприпасов, стол для подготовки патронных лент и охлаждения пулеметных съемных стволов. Между шкафами лестница, ведущая в боевой каземат. В него мы попадаем через люк в крыше вспомогательного каземата. Сегодня это просто пустое железобетонное круглое помещение диаметром 2,35 метра и высотой 2 метра, открытое сверху. Его обустройство и оснащение вооружением может быть очень различным – от одного-двух пулеметов Калашникова до 30-мм скорострельной пушки, установки ПТУР и даже зенитно-ракетных переносных комплексов.

А вот для установки танковой башни с пушкой такой ДОТ непригоден. Для этого требуются большие вспомогательные помещения и более мощная электросиловая установка.

Спустимся обратно во вспомогательный каземат и через бронедверь перейдем в казарму ДОТа. Прямо перед нами стол дежурного с телефоном. Слева на стене висит плоский бак для питьевой воды, справа – шкаф для личных вещей гарнизона ДОТа и продуктов питания. За шкафом трехъярусные нары для отдыха личного состава. Если учесть, что не менее двух человек из личного состава гарнизона постоянно дежурят в боевом каземате (один в вентиляционно-силовом каземате и один охраняет вход), то места в ДОТе более чем достаточно. Отдыхают люди как на военном корабле – поочередно.

В отличие от всех остальных помещений ДОТа казарма кроме принудительной вентиляции имеет собственную пассивную вентиляцию: свежий воздух по питающей трубе попадает внутрь казармы, а отработанный выходит наружу через печную трубу. Такая система вентиляции и обогрева обеспечивает комфортную температуру в казарме и дает возможность не пользоваться принудительной вентиляцией, если ДОТ не ведет боя.

По опыту обитания в подземных сооружениях известно, что пользоваться печкой приходится лишь для приготовления пищи и обогрева в очень сильные морозы. Такие сооружения очень хорошо держат тепло, печки из-за особенностей их расположения никогда не дымят, а топливо сгорает с высокой интенсивностью. Так что даже в сильные морозы вполне достаточно протопить печь в течение 1–2 часов, чтобы тепла хватило более чем на сутки. Экскурсия завершена.

Предположим, вы решили возвести на своем участке личный ДОТ. Вот краткая смета сооружения. «Китайский» ДОТ собирается из стандартных готовых элементов, производимых на полевых бетонных заводах. Расход трудовых ресурсов на возведение ДОТа составляет 450 человеко-часов (из них 175 ч/ч на монтаж самого сооружения), 5,2 машино-часа бульдозера и 8 м/ч автокрана. Объем перемещенного грунта (отрывка котлована и его засыпка) составит 250 м3. Потребуется 26 м3 фортификационного железобетона на сооружение и еще 45 м3 на тюфяк.

У такого сооружения имеется один весьма существенный недостаток. Его можно возводить лишь в местах с легким грунтом, где уровень грунтовых вод достаточно низок. Напомним, что пол сооружения находится на глубине 4,35 м, и при высоком уровне грунтовых вод даже самая лучшая гидроизоляция не спасет ДОТ от затопления. Можно, конечно, установить водооткачивающий насос, но в помещениях все равно будет постоянная сырость, которая отрицательно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние оружия и боеприпасов. Следовательно, ДОТ «китайского» проекта невозможно возвести в скальных и болотистых грунтах, а также районах вечной мерзлоты. Не отчаивайтесь – для таких местностей существуют другие проекты.

Предположим, ДОТ вы изготовили. Теперь надо спрятать его от любопытных глаз. Маскировка «китайского» ДОТа очень проста. Можно элементарно набросить на боевой каземат маскировочную сеть, имитировать его под газовую или топливную емкость, полуразрушенный дом или груду камней. Все здесь зависит от характера местности и вашей фантазии.

Замаскировать подобное сооружение даже от современных технических средств наблюдения и разведки не столь уж и сложно. Куда сложнее скрыть жизнедеятельность ДОТа, прежде всего передвижение людей. Зимой ДОТ выдает дым отопительной системы, но даже если дым удается скрыть, то тепло, выходящее через вентиляционные трубы и двери, углекислый газ от дыхания людей довольно легко регистрируются тепловизионной аппаратурой наблюдения. Нередко ДОТ выдает необходимость расчищать сектор обстрела от снега зимой и от травы летом. Да и тактически грамотный офицер противника без особых затруднений определяет по карте и с помощью осмотра местности наиболее вероятные места расположения ДОТов и направляет на них внимание своих наблюдателей.

Таким образом, скрывать наличие ДОТа на участке достаточно долго невозможно. Но можно невдалеке от настоящего ДОТа создать пять-шесть ложных. Противник будет понимать, что из всех ДОТов настоящий только один, но вот какой? Простейший вариант ложного ДОТа – полоса на камне, нанесенная черной матовой краской, или отрезок доски, вставленный в неприметный земляной бугорок. Такая маскировка достаточно хорошо может имитировать амбразуру ДОТа.

Конечно, для того, чтобы ввести противника в заблуждение, необходимо имитировать жизнедеятельность – передвижение людей, дым, струящийся теплый воздух. Причем все это не должно носить явного, демонстрационного характера. Соблюдение меры в имитации жизнедеятельности ДОТа жизненно важно. Например, во время Великой Отечественной на центральном фронте зимой 1943 года разведчик Семен Наговицын отличил ложный ДОТ от настоящего, заметив, что сектор обстрела ложного ДОТа немцы регулярно очищали от снега, в то время как перед настоящим они этого не делали. Причем во время смены пулеметного расчета в настоящем ДОТе движение людей скрывалось не особенно тщательно, в то время как у ложного его можно было уловить с большим трудом. Иначе говоря, немцы переигрывали, слишком явно пытаясь показать, что настоящий ДОТ ложный, и наоборот.

Запутываем окончательно

Когда на рубеже 1960–1970-х на китайской границе возводились ДОТы, саперы старались всячески скрыть работы, а китайцы – засечь каждое место постройки ДОТов. Несмотря на то, что скрыть столь трудоемкие работы невозможно, китайцев все равно обдурили. Наши саперы закрывали места постройки вертикальными масками из маскировочных сетей, не давая возможности китайским пограничникам наблюдать, что творится за сетью. Такие маски ставили и во многих других местах, где ДОТы возводить и не собирались. На все участки пригоняли экскаваторы, привозили бетонные детали, рыли землю, и… бросали через несколько дней. То же самое повторялось на втором, третьем, четвертом участках. Через какое-то время саперы возвращались, что-то делали и снова исчезали. В конце концов маскировочные сети снимались и саперы исчезали. Это означало, что очередной ДОТ построен. Но вот где именно?

Читайте также: